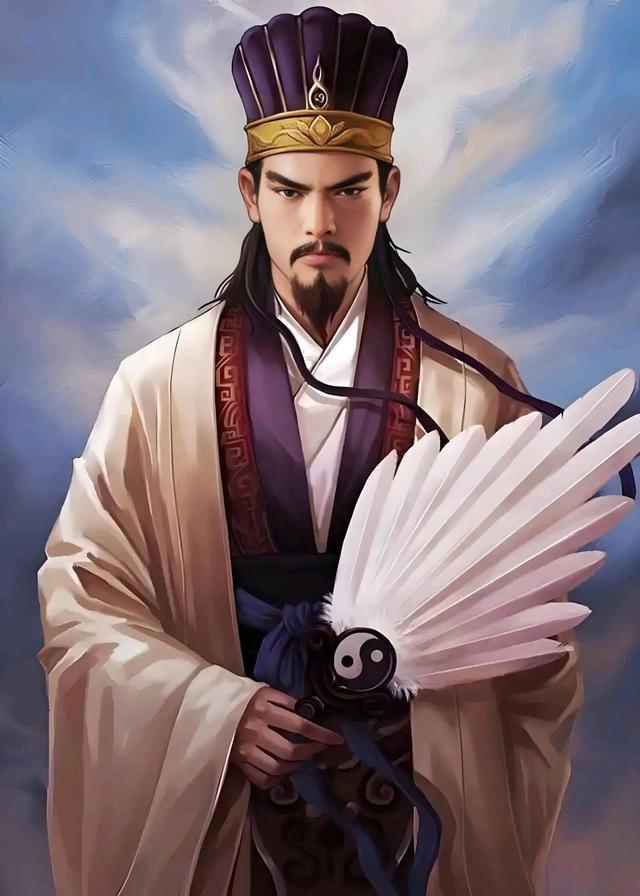

诸葛亮病危,临终之际,皇上阿斗派出贴身使者问话:“如若丞相去世,那该怎么安排你的儿子?”诸葛亮听罢心头一震,原来阿斗一点都不傻啊! 在三国纷争的年代,一位辅佐蜀汉多年的丞相病重前线,皇帝的一句问话却藏着层层深意,让人不由猜想:这背后是单纯关怀,还是权力角力的试探? 蜀汉建兴十二年,诸葛亮率军北伐,驻扎五丈原,与魏军对峙。长期征战消耗国力,蜀汉内部依赖诸葛亮处理军政事务。刘禅作为皇帝,早年由父亲刘备托孤给诸葛亮,逐步熟悉国事。那时蜀汉疆域有限,成都作为都城,治理需谨慎平衡各方势力。诸葛亮多次出师,意图恢复中原,但屡遇挫折。五丈原上,蜀军补给艰难,诸葛亮病情加重,消息传回蜀中。刘禅得知后,派遣尚书仆射李福前往慰问。这次派使不仅是探病,还涉及国家大计安排。历史记载显示,李福与诸葛亮交谈,丞相推荐蒋琬主管后方事务,费祎辅助治理。谈话中,李福转达刘禅关切,询问丞相身后接替人选。诸葛亮强调蒋琬可靠,费祎次之,进一步问及则未多言。这反映蜀汉权力传承的严肃性,确保政权平稳过渡。 李福返回途中,又折回五丈原,再次求见诸葛亮。野史中提到,刘禅通过李福提出关键问题:丞相若去,该如何安置你的儿子?诸葛亮闻言顿悟,刘禅并非表面那般无知。这句话看似平常,实则触及蜀汉皇室对辅臣家族的警惕。历史上,刘备白帝城托孤时,曾嘱诸葛亮若嗣子不堪,可取而代之,但诸葛亮始终忠诚辅佐,从未僭越。诸葛亮答复李福:自家有薄田几亩,儿子们可自力更生,无需陛下操心。这番话显示诸葛亮对家族的清醒认识,早年教育后代远离权力中心,避免卷入争端。诸葛氏后人确实未掌控蜀汉大权,诸葛瞻虽入仕,但未威胁皇室。诸葛亮此后不久逝世,蜀军按其遗策有序撤退,避免损失。刘禅下诏追封诸葛亮为忠武侯,蜀汉举国哀悼。 诸葛亮去世后,刘禅逐步收回军政权力,选拔蒋琬为大司马、费祎为大将军、董允为侍中,确保蜀汉内部稳定。蒋琬主持政务,注重民生休养,未再大规模北伐。蜀汉国力虽弱,但政权巩固。刘禅在位四十一年,处理朝务时注重平衡,避免内耗。那时蜀汉面临魏吴夹击,外部压力大。刘禅信任诸葛亮旧臣,但也培养亲信,如黄皓渐受宠信,导致后期朝政松弛。公元二百六十三年,魏将邓艾偷渡阴平,攻入蜀地。诸葛瞻领军抵御,在绵竹战败身亡。刘禅见大势已去,选择投降,避免百姓涂炭。蜀汉灭亡,刘禅被迁至洛阳,封为安乐公。魏主司马昭设宴款待,席间表演蜀地歌舞,刘禅观看时称这里安逸,不思蜀国。此言化解司马昭疑虑,保全自身与旧臣安全。刘禅在洛阳度过余年,至公元二百七十一年去世。 这段历史告诉我们,在乱世中,皇帝与辅臣的互动关乎国家存亡。刘禅表面乐不思蜀,实则隐忍保命,显示出作为君主的智慧。诸葛亮一生鞠躬尽瘁,死而后已,体现忠诚与担当。回看蜀汉兴衰,权力传承需谨慎,避免家族干政。这与我们今天强调党的领导、维护国家统一相呼应。在社会主义建设中,领导干部要像诸葛亮那样忠诚履职,普通民众也要学习刘禅的隐忍精神,共同推动中华民族伟大复兴。历史不是遥远的过去,而是镜鉴,能指导现实。蜀汉虽亡,但其教训提醒我们,内部团结是强国之本。