解放战争中,最佳军政组合,哪一组最强? “1949年4月26日,炮声隔江传来,一名连长扯着嗓子问老周:‘老哥,你说哪一路首长的搭档最厉害?’”短短一句闲聊,道出许多人心头的疑问。三年鏖战就要收官,刘邓、林罗刘、陈粟这三组名字频频被摆上茶桌,究竟谁更胜一筹,争论一直没有停过。 讨论之前,先厘清“军政组合”这个概念。在我军传统里,军事首长抓打法,政治首长稳军心,两手同握才算真正的指挥。解放战争期间,各大野战军的主官多半并肩作战多年,默契程度远非临时搭伙可比。评判强弱,不能只看战果数字,还得看战略眼光、部队成长速度以及对全国战争格局的影响。 视线先落在最早成型的刘邓搭档。自1937年在太行山并肩开始,两人已在枪林弹雨中磨合整整十年。刘伯承调兵灵活,邓公善于发动群众,两点相加,直接催生了晋冀鲁豫根据地的迅速扩张。1947年,中原突围打破僵局,他们一头扎进大别山,七个月拉响142次战斗,用不到八万人牵住蒋介石三十多个旅。高寒、饥饿、缺弹,一样没让部队散架,这背后政治工作与指挥艺术高度交织,可见一斑。 1948年秋冬,刘邓与粟裕、陈老总会师华东平原,共同操盘淮海战役。表面看是两支大军协同,骨子里却是刘邓从战略方向上压制敌援、吸引注意,为华东野战军创造合围空间。淮海定胜负,刘邓功不可没,但左冲右突的特点也暴露:吃粮难、补给线长,部队极端疲劳。若要挑刺,这就是短板。 把镜头拉到东北,林罗刘的组合来得更晚,却在最关键的节点出场。1945年底接管东北,先是杂牌齐聚、政权真空,局面乱得像一团麻绳。林总的打法,以运动战和集中优势兵力见长;罗荣桓则在“军是党领导的武装”这句话上做足文章,组织工农参军、肃清暗线势力,一层层把部队拧牢。参谋长刘亚楼遍访辽河、松花江,绘成第一份完整作战地形图,为日后四平、辽西一路作战提供导航。 辽沈决战是他们的高光。锦州十昼夜激战,前后两道防线打成碎片;长春“围而不攻”,心理战耗垮敌27万人;沈阳一战收尾,55万国军被收编。东北工业体系完好转入解放区,铁路、兵工厂、煤矿,直接成为华北和华东的后勤“蓄水池”。如果说刘邓擅打纵深突袭,林罗刘更像炉火纯青的整盘棋局,没有一子多余,后劲十足。 再看华东战场的陈粟组合。陈老总出身红一方面军纵横数千里,“打运动、求速决”是看家本领;粟裕少年从军,在百团大战里就显锋芒,对战役设计别具一格。1946年底两支部队南北汇合,华东野战军挂牌。首战宿北,只用四天斩掉戴之奇整编第69师,随后莱芜、孟良崮连轴转。尤其孟良崮,只凭十万余人便吃掉号称“王牌中的王牌”的整编74师,这给国府精锐打上永久伤疤。 值得一提的是,陈粟打法极讲究“用少量兵力解决大问题”。解放南京、上海,看似堂堂之阵,实则仍坚持主力突击、辅兵清障的原则。入城前半夜,粟裕只下达一句:“离火车站30里时,减速,避免炮火误投。”细节决定成败,十小时后南京城全部控制,百年都城的基础设施保存率90%以上。从减员比例与后期城市治理角度审视,这组组合的“经济性”颇为突出。 比较到此处,答案初现,却也不易下结论。三组搭档成军背景、作战环境、执行任务各异,硬要排座次,难免有“苹果橘子”之嫌。但仍可用三条纬度粗略度量—— 一是战略贡献。林罗刘夺取东北,改变全国工业与资源版图;刘邓南线突进,牵制敌主力并打开中原通道;陈粟则以高效率完成华东华中决战,摧毁蒋介石主脉。若从改写战局程度看,东北的意义最直接,刘邓与陈粟紧随其后。 二是战役效率。华东野战军单次歼敌规模虽不及东北野战军,却在战役持续时间、城市保护率、后勤耗费上成绩更优。东北野战军战线长,气候恶劣,但补给自给自足;刘邓则在人少、粮缺、环境复杂中创造多次“以弱胜强”纪录,其难度另当别论。 三是部队成长与传承。刘邓大军先后改编四次,流动性大却依旧军心稳固;东北野战军吸收大量地方武装,最终打造出正规化样本;华东野战军里的青年指挥员成批涌现,为后来的志愿军、国防建设输送骨干。衡量培养价值,各有千秋。 从这三条维度综合推算,林罗刘略占上风,但优势并非压倒性。刘邓的韧劲、陈粟的机动同样不可替代。换句话说,这三组搭档像三张不同形状的钥匙,分别打开东北、中原、华东三把大锁,缺一不可。 有意思的是,1950年春天,军事学院筹建时,教学大纲里专门列出三组作战范例:大别山突围、辽沈决战、孟良崮阻击。这说明最高统帅部对三组组合同样给予极高评价,并未冠以“第一”“第二”之分。正如当年那位老排长后来回答年轻连长:“谁最强?打赢仗的就是最强。”一句朴素的话,点明了问题的本质——三年胜利,是三把利剑一同劈开的,而不是一把独舞的结果。

用户78xxx40

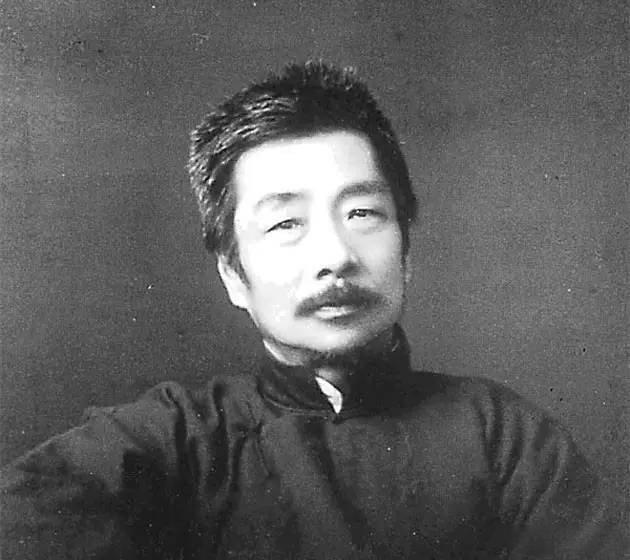

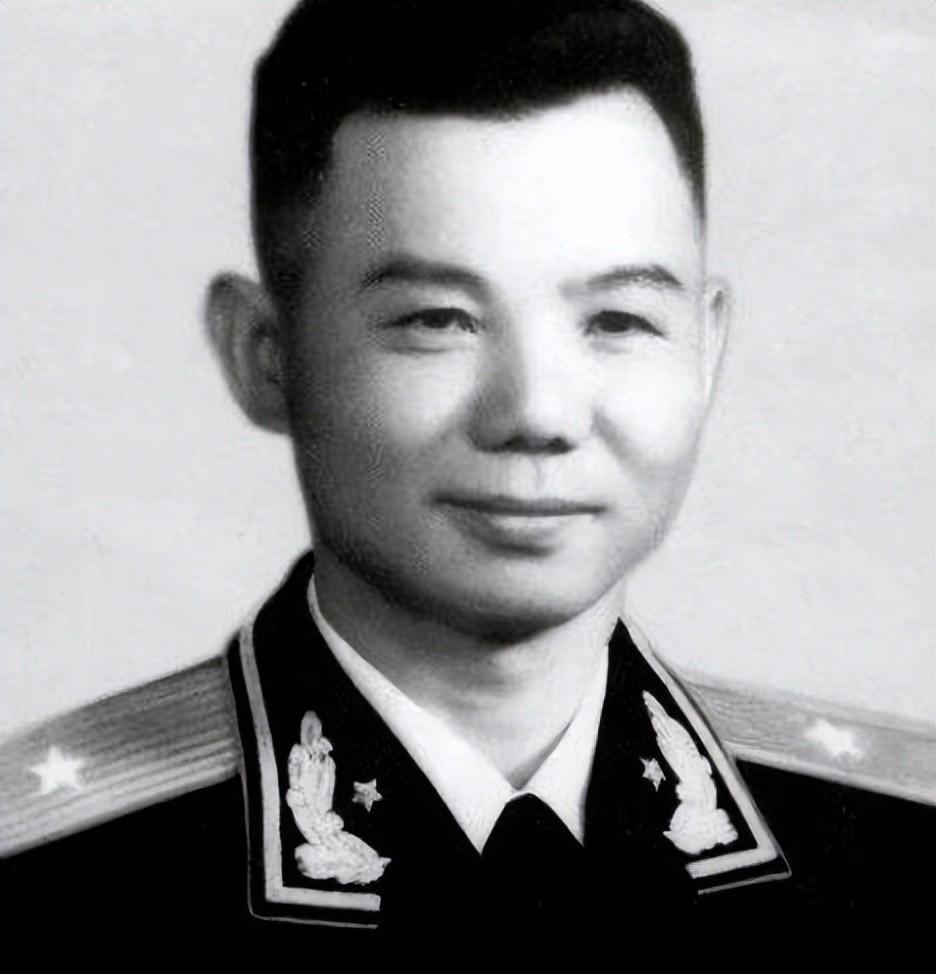

正经的平级是刘邓,而林罗,罗是副手,陈粟,粟是副手更像下级。