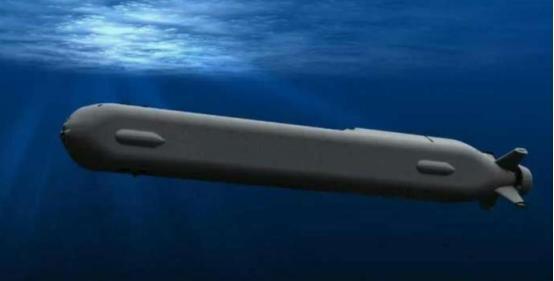

中国水下“黑鱼”露脸,美军太平洋海底防线,要彻底瞎了 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 近日,中国海军公开亮相的两型超大型无人潜艇,引发了外界的广泛关注。消息称,其中一款名为AJX002的潜艇长达18米,外观已经部分曝光,而另一款更神秘的型号则被防水布裹得严严实实,只能看到轮廓。 从技术层面来看,这两型无人潜艇并非简单展示用的模型,它们代表了中国在水下作战领域的一次重要跨越,也可能直接挑战长期以来美军在太平洋构建的海底防御网。 美军的太平洋海底防线,被称作“鱼钩”,已经运营了几十年,从日本九州沿线一直延伸到印尼,目的很明确:通过海底传感器和监听设备,监控解放军潜艇的动向,实现对潜艇出港和航行的实时掌控。 按照美军自己的评估,这套系统曾被认为可以做到对中国潜艇的全程跟踪,连东海、南海这样靠近中国本土的海域,也难以逃脱监控。 长期以来,这种监控让美军在战略上形成了一种心理优势:只要海底传感器网在,美军似乎就能“掌控全局”。然而,中国超大型无人潜艇的出现,有可能彻底改变这一格局。 AJX002采用了泵喷推进技术,使其运行时的噪音极低,几乎可以与静音电动车相提并论。低噪声意味着美军的声呐系统很难在早期发现它的存在,从而大大提升了潜艇的隐蔽性。 同时,这款潜艇还拥有模块化设计,意味着可以根据任务需要快速更换装备,无论是侦察、布雷还是武器投放,都能灵活调整。 另一款X形尾舵设计的潜艇,则显然注重复杂机动能力,尤其适合在海底复杂地形中穿梭,可能钻进山沟、峡谷甚至海底暗道,让敌方声呐系统陷入困境。 整体来看,这类无人潜艇并不是单打独斗的尖刀,而是依靠数量和战术灵活性实现战略效果的利器。 相比之下,美军的“鱼钩”防线虽然布置广泛,但却存在天然的脆弱性。海底传感器需要定期维护,一旦损坏必须派船修复,人工岛上的监听站遭到攻击则需要重建,这一切都需要巨额资金和时间。 中国的无人潜艇显然瞄准了这一弱点:通过剪断电缆、布设水雷或者利用声波干扰,既无需直接交战,也能让美军传感器频繁“失明”,从而在局部形成战术突破。与其全力突破每一个防线节点,不如让对方防御网络持续受扰,不仅省力,还能最大化战略效果。 更值得关注的是中国在潜艇和无人潜艇上的工业能力。近年来,中国的造船厂产能持续攀升,潜艇年产量达到惊人的水平,加上XLUUV的批量生产能力,使得这种无人潜艇能够在大范围内铺开,形成对美军反潜力量的数量压制。 即便美军全天候进行巡逻监控,数量庞大的无人潜艇仍然可能突破防线,实现关键区域的战略优势。可以说,中国的工业底牌和战术理念在这一领域相辅相成,通过海量部署和灵活战术,使得技术上的差距可以被数量和战术补足。 在实际战略影响上,台海和南海是最直接的受益区域。过去,美军对这些关键水域的控制依赖于海底传感器网的实时掌控,而无人潜艇的出现,使得中国可以在战术上进行主动干扰。 布雷封港、拆除监控设备、干扰敌方传感器,都会延缓美军反应时间,为解放军潜艇提供更多行动空间。尤其是在台湾港口或南海重要航线附近,一旦布设无人潜艇完成干扰,美军的水下优势可能被暂时压制,局势将发生实质性变化。 更关键的是,这种能力不仅局限于常规战斗,如果涉及核威慑,中国的新一代潜射导弹潜艇在南海部署时,通过无人潜艇撕开美军“鱼钩防线”,能够增加战略机动性,使核潜艇更难被锁定,从而增强威慑效力。 美军及其盟友已经意识到潜在威胁,并采取了一系列应对措施。美军正在测试“虎鲸”无人潜艇,日本也在大规模采购反潜机,而澳大利亚与印度联合开展巡逻演习。 这些行动说明,美方试图通过技术升级和多国协作来维持水下优势。然而,从长远来看,问题的核心在于工业能力和成本消耗。 中国的造船厂产能庞大,能够快速量产潜艇和无人潜艇,而美方及其盟友的军工产能则相对有限,在长期消耗战中可能面临压力。 海底暗战的胜负手,并不完全取决于单一技术的优劣,而在于谁能让对方修不完、防不住,从而形成持续战略优势。 另外,中国无人潜艇的战术理念也体现出一种经济战思路:并不需要每次行动都全歼敌方设备,只要能让美军传感器周期性受损、频繁失效,就足以在成本上压垮对手。 这种“钝刀割肉”的策略,不仅节约自身资源,还能迫使对方在维护和防御上投入大量人力物力,从而逐步削弱敌方战斗力。 通过这种方式,中国能够在战略上获得主动权,同时降低自身直接交战的风险。

用户10xxx29

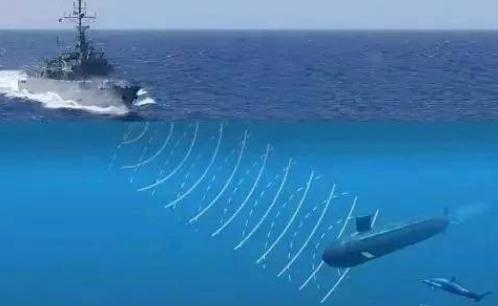

444