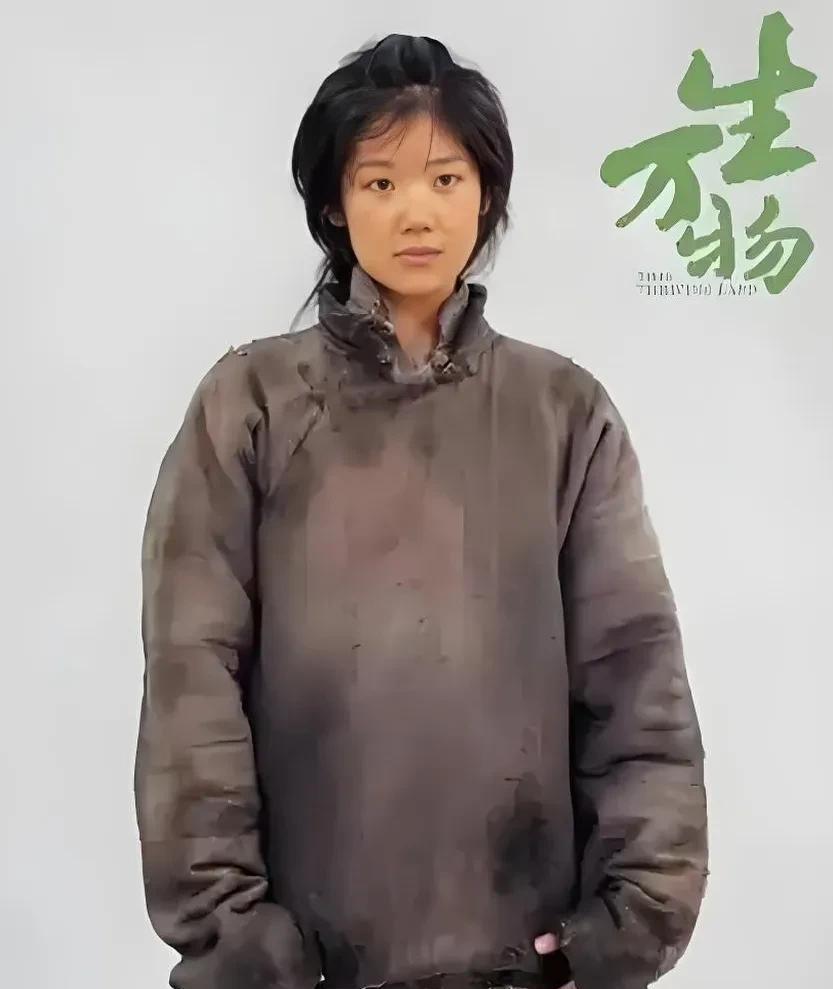

一九八三年开春,北沟村的生产队正式分田到户了。生产队让铁柱去帮王寡妇犁田,五年后她哭着说:我们成家吧 那一年,北沟村生产队破旧的院墙上,还有新刷的标语。 队长一边敲着破锣,一边吆喝着:“分地了!各家各户,大队部集合!” 蹲在门槛上扒完最后一口玉米糊糊的陈铁柱,抹了抹嘴,赶紧跑向大队部。 泥土路上,三三两两的村民脚步匆匆,但大家都有着对新生活的向往。 大队部里,队长点名叫陈铁柱:“铁柱!你家四口人,按人头该六亩半。可你家老爷子瘫炕上,算半个劳力,分五亩八!” 这话让陈铁柱瞬间觉得心里不得劲了。 他父亲早年摔伤腰,长年卧床,家里就靠他和母亲两个劳力。 五亩八薄地,这也就是刚刚好够吃饱,但是遇上年景不好,到时候根本不够吃啊! 他攥紧拳头,但是又说不出什么来反驳,最终低头接过那张地契。 队长随即又补充:“南洼村王寡妇家,孤儿寡母就一个劳力,队里商量,让你去帮把手,开春犁地要紧。” 王寡妇? 王寡妇是南洼村的王秀兰,男人早年开拖拉机翻沟里没了。 如今,只剩她和个丫头,虽然村里人都觉得娘俩“可怜”,但是自己家还吃不饱饭,也没法帮! 更何况,老话说“寡妇门前是非多!” 但铁柱想到是队长的话,他也就没多问:“明天就去。” 第二天,天还没亮,陈铁柱就扛着木犁出门了。 当他赶到南洼村西头,找到王秀兰家时,太阳才刚出来。 他看到王寡妇家的土坯房,院墙已经塌了半截。 陈铁柱喊了一声,王秀兰快步走出。 在蓝布头巾下,是一张比实际年龄苍老的脸。 “陈兄弟?真早!” 陈铁柱没多话,举起犁就让王秀兰带他去看三亩坡地。 这块地算不上好,土质贫瘠,还残留着去年玉米茬。 他套上自家带来的老黄牛,扶稳犁把,开始了犁地。 晌午时分,铁柱已经累得不行。 此时,王秀兰提着篮子走来,端出来了一碗稀薄的红薯粥,一小碟咸菜。 陈铁柱注意到她端碗的手指上,还有冻疮。 铁柱知道王寡妇家里条件不好,赶紧说带了干粮。 而王秀兰却执意放下:“你帮这么大忙,连口热饭都不吃,我心里过不去。” 他蹲在地头喝粥,王秀兰就坐在三步外的田埂上,背对着他。 等他干完一半多的活儿时,碰到了放学回来的小梅,怯生生躲在母亲身后。 陈铁柱摸出兜里的水果糖递过去,王秀兰不好意思的推拒,他硬塞进小梅手里。 当最后一垄地犁完,王秀兰端来一碗糖水。 陈铁柱接过时,又注意到了她破旧的蓝布褂子。 他放下碗:“明天我还来,把种子播上。” 很快,陈铁柱补了一句:“队里安排的,别人说不出啥。” 等晚上回家的时候,村口就有些老妇女开始指指点点。 但陈铁柱却毫不在意,只想着明天把坡地也翻一翻。 自此,陈铁柱成了王秀兰家的常客。 春播一粒粟,秋收万颗子。 起初是队里的任务,渐渐成了习惯,后来成了责任,再后来,成了牵挂。 农闲时,他帮着修屋顶。 王秀兰话不多,总是默默备好粥水。 1985年麦收,可刚好碰上了大雨,陈铁柱从炕上坐起,抓起蓑衣冲进雨幕。 赶到时,王秀兰正在瓢泼大雨中手忙脚乱地捆麦子。 很快,两人开始奋力抢运麦捆。 当最后一捆麦子收好时,两人浑身湿透。 在狭窄的屋檐下,他们不得不紧挨着避雨。 陈铁柱递过一块干布,王秀兰突然捂住脸:“五年了,自从小梅她爹走后,从来没人这样帮过我。” 王秀兰抬起泪眼:“陈铁柱,你真是个好人。” 陈铁柱见雨小了,红着脸说:“雨停了,我该回了。” 王秀兰跑进屋,捧出一个布包:“自家腌的咸鸭蛋,带回去给大叔大婶尝尝。” 很快,流言蜚语在村里悄然滋长。 可陈铁柱也不解释,父亲陈大山在炕前指责:“村里风言风语,说你跟寡妇不清不楚!名声不能坏!” 陈铁柱跪在炕前:“爹,您记得我十二岁掉冰窟窿吗?是南洼村王大哥救的我!现在他媳妇孩子有难,我能不管?” 提及救命恩人,父亲最终默许了。 两人没多久就打算领证了,但在公社办公室外,张会计却阴阳怪气。 最终,等了小半个月两张结婚证才到手。 院门口,小突然扑进陈铁柱怀里,喊出:“爸爸!” 陈铁柱将两家薄地重新规划,王秀兰成了养鸡能手,小梅也学习越来越好 1993年,稻田里拔草的陈铁柱被王秀兰的呼喊惊动。 他跑回家的时候,才知道小梅考上省农业大学了! 1997年夏天,小梅大学毕业:“爸,妈,我回来了!分到县农技站了!” 饭桌上,小梅讲着新品种、新技术,陈铁柱看着眼前的姑娘,恍然想起当年那个怯生生躲在母亲身后的小丫头。 1998年,一家三口站在自家田埂上,小梅抓起稻穗搓了搓:“亩产起码一千斤!明年咱们试种草莓,带着全村一起干!” 夕阳西下,三双脚印踏着夕阳的余晖,走向温暖的家。 主要信源:(中国青年报——编筐岁月是一首歌、齐鲁壹点——知青往事(三章)、齐鲁壹点——父亲的二三事、齐鲁壹点——青未了|我们的八十年代)