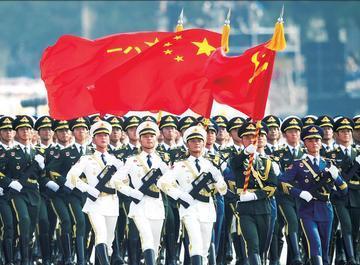

戴旭称:“东方大国对全球的善意已达过剩的程度,而在武力方面却有所不足,这种反常的行为模式造成了极为严重的后果。真正的和平并非靠乞怜获取,而是凭借力量赢取的,唯有力量的较量达成平衡,才能够谈及和平。” 以善意为根基,以力量为盾牌,在动态平衡中追求可持续和平。 善意不是过剩,而是战略深耕。 戴旭所称的“善意过剩”,实则忽略了国际关系中的长期价值投资。 中国近年来推动的“一带一路”倡议、全球发展倡议、新冠疫苗援助等,表面看是经济让利或公益支持,实则是通过构建互利共赢的网络,重塑全球治理的话语体系。 例如在非洲基建设施合作中,中国虽未直接动用武力,却通过技术输出与产业链整合,使当地社会对华好感度显著提升(据非洲民调机构Afrobarometer 2023年报告)。 这种“善意”并非单向付出,而是将发展权作为核心议题,打破西方传统的地缘政治零和博弈逻辑。 中国国防白皮书连续多年强调“适度发展防御性国防力量”,而非追求全球武力投送能力。 在也门撤侨(2015年)、吉布提保障基地建设(2017年)等行动中,中国已展现出精准的力量运用能力。 但武力使用始终恪守“必要性、合法性、适度性”原则——这与某些大国滥用军事干预形成鲜明对比。 俄乌冲突中,中国拒绝提供军事援助而坚持劝和促谈,正是避免陷入“武力扩张陷阱”的体现。 若将力量狭义理解为军事打击能力,反而会落入冷战思维窠臼。 戴旭所言“力量较量达平衡后才有和平”仅道出部分真相。 当今世界,力量已不再局限于军事层面,而是涵盖经济、科技、制度、文化等多维度的复合体系。 中国在稀土供应链(占全球精炼产量90%)、数字支付标准(央行数字货币试点)、气候治理等领域的主导权,恰恰构成了一种非对称制衡能力。 华为在5G技术领域的突破遭遇美国全力打压,正是这种“技术权力”威慑力的明证。 和平的维系不再仅靠导弹射程,更依赖于全球价值链中的不可替代性。 中国提出的“全球安全倡议”强调“共同、综合、合作、可持续的安全”,本质上是对传统安全观的超越。 在南海问题上,中国与东盟国家推进“南海行为准则”磋商,通过规则协商而非舰艇对峙化解争端; 在中东地区,促成沙特与伊朗和解(2023年),展现出的外交斡旋能力远超武力威慑效果。 这些实践表明:21世纪的和平不仅依靠力量对抗后的均势,更需通过制度构建与信任积累实现“主动塑势”。 戴旭的观点折射出近代以来受列强欺凌形成的“力量焦虑”,但中国正在探索的是一条更具前瞻性的道路: 以发展赋能替代武力威慑,以规则建构替代霸权维稳。 值得注意的是,2024年以来美国联合菲律宾在南海频繁军演,日本大幅增加国防预算,朝鲜试射新型导弹——东亚安全形势日趋复杂。 在此背景下,中国如何平衡“善意外交”与“力量建设”? 若某些势力误判中国的战略克制为软弱,是否会触发区域力量对比的质变? 历史终将证明:真正的和平不仅需要力量作为后盾,更需要超越力量的智慧。