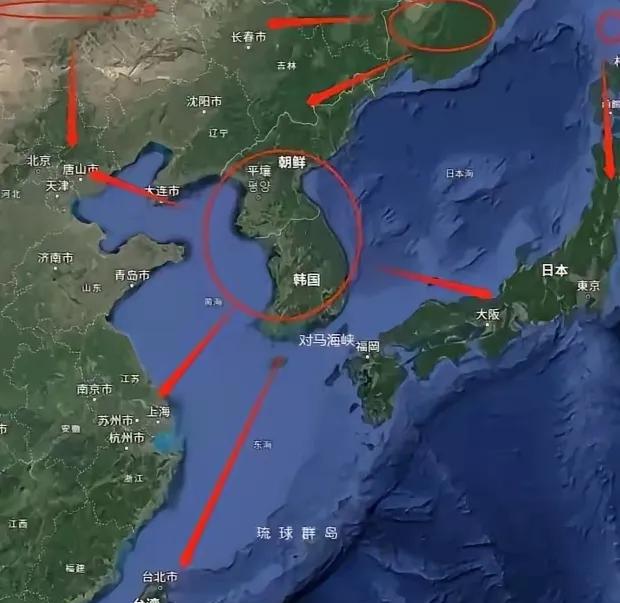

原子弹让日本人记住了美国,西伯利亚的寒夜让日本人记住了苏联,中国送他们回家的热饭却让日本人忘了疼。 2025年8月,一则关于日本前首相安倍晋三弟弟岸信夫在访美期间呼吁“强化日美同盟、共同抗衡中国威胁”的新闻,再次在东亚掀起波澜。 熟悉历史的人不会忘记,正是日本在1945年战败后,被三大战胜国分别以截然不同的方式“教育”了一遍。而如今,日本对待这三国的态度,却呈现出一种令人深思的选择性记忆。 说到底,这不仅是历史的选择题,更是战略文化的对照表。美国用两颗原子弹让日本跪下,苏联用西伯利亚的铁锹让日本战俘低头,中国却用三餐热饭、一次次思想教育,试图以德感人。 而今天的日本,对谁敬畏,对谁回避,又对谁轻慢,答案已经写在国际局势的每一页里。1945年8月6日和9日,美国分别在广岛和长崎投下原子弹,瞬间造成超过20万人死亡。 这种毁灭性的武力打击,给日本留下的是刻骨铭心的恐惧——也是一种无法逃避的现实屈服。直到今天,日本依然将“核保护伞”视为国家安全的底线,对美国亦步亦趋,不敢逾越雷池一步。 苏联的方式则冷酷得多。战后60万关东军士兵被押往西伯利亚,在极寒中进行强制劳动。据俄罗斯档案统计,约有10%的战俘死于寒冷、饥饿与高强度劳动。 这段历史在日本社会中并未被遗忘,相反,至今仍在北方四岛领土争端中体现出对俄罗斯的战略忌惮。每当俄日关系紧张,日本外交总是显得格外小心翼翼。 而中国的选择,是与这两者完全不同的路径。从1945年起,中国将一批日本战犯集中于抚顺战犯管理所,提供温饱、医疗、文化教育。 不是鞭打羞辱,而是耐心劝导;不是肉体惩罚,而是思想改造。抚顺老所长曾说:“我们让他们吃饱,是希望他们记住人道。” 可现实却是——他们记住了美国的原子弹,记住了西伯利亚的寒夜,却对中国的热饭热汤毫无记忆。这是仁义的代价,还是战略的失算? 历史是最公正的裁判。美国以实力立威,苏联以冷酷施压,中国却希望用“以德报怨”铸就和解。可问题在于,国际关系很少是道德竞赛,更像是理性博弈场。 日本对美的顺从,是核阴影下的行为约束;对俄的克制,是寒夜中生死边缘的恐惧回忆;而对中国的轻慢,某种程度上,正是“仁慈”的副作用。 战后中国对日政策,源于中华文化中“以德服人”的传统,也体现了新中国“和平外交”理念的初衷。但日本并未因此心生感恩,反而在右翼势力操控下,对历史进行选择性遗忘。 教科书、美术馆、NHK纪录片中刻意淡化南京大屠杀、731部队、慰安妇问题,而将中国描绘为“扩张威胁”。这不仅是历史的歪曲,更是对中国善意的背叛。 而今日本在钓鱼岛、东海空域频频挑衅,背后的逻辑并不复杂:他们误判了中国的战略底线,以为“仁义之国”不会动真格。但他们忘了,今天的中国,早已不是1945年的中国。 现代国际关系并非“以德报怨”可以解决一切,真正有效的方式,是“温和有度,底线清晰”。从国际关系理论来看,任何国家的行为,都是基于成本—收益分析。 美国的原子弹不仅打出了胜利,更打出了战略威慑;苏联的劳改虽然惨烈,却换来了北方四岛的实控与日本的战略回避;而中国的宽大处理,最终未能形成可持续的战略影响力。 善意如果不能转化为实力支撑,最终可能沦为被利用的借口。德国的战后处理,值得一提。德国不仅对犹太人进行了全面道歉,还通过法律、教育、赔偿等方式进行深刻反省。 这种真诚的悔过成为德国重新赢得国际尊重的重要基础。而日本呢?至今不承认侵略、不道歉、不赔偿。甚至连“历史问题”都被包装为“外交争议”。 当年抚顺所的一名日本战犯在回忆录中写道:“我们吃得比在军队时还好。”这本可以是中日友好的种子,却未能在日本社会生根。原因不在中国善意太多,而在日本回忆太短。 今天的中国,对日政策正在进行战略重构。既不放弃和平合作的愿景,也不再容忍历史侮辱的延续。该对话时对话,该反制时反制。我们可以再给热饭,但绝不会忘了备上冷面。 如果仁慈不能唤醒记忆,那么就让现实设下边界。国家之间,从来不是谁更善良谁就更赢。是实力与原则的平衡,是感情与利益的博弈。 中国可以继续讲仁义,但也必须让对方知道:这不是软弱,而是选择;一旦逼近红线,热饭也会变成警示。当年那碗热饭,是中国给日本的机会。而今天这根红线,是中国划给世界的底线。