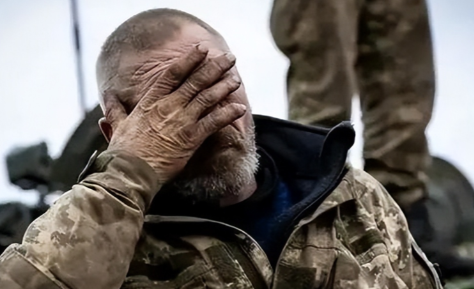

50年代美国,为“两弹一星”殉职的郭永怀,留下的一张全家福,镜头中的郭永怀瘦高个子、直挺鼻梁,脸上带着微笑,旁边穿着旗袍的是他的妻子李佩,而他怀里抱着的是女儿郭芹,此时的郭永怀在美国康奈尔大学任教,月薪数千美元,被美国人称为“一个人至少能抵得上十个师”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在美国的岁月里,郭永怀已是学术界公认的佼佼者,他在空气动力学领域成果显著,与钱学森合作提出“上临界马赫数”这一关键概念,帮助破解了跨音速飞行的难题,他被聘为康奈尔大学的终身教授,月薪数千美元,是当时美国普通家庭收入的数倍。 别墅宽敞明亮,车库里停着轿车,书架上摆放着国际学术界的荣誉奖章,他的学生遍布各大高校与研究机构,前途无限,美国人称赞他才华出众,而钱学森更是感慨郭永怀“能顶十个师”,这样的评价,不仅代表了他在学术上的地位,也凸显出他在科学界的重要性。 在优渥的生活与崇高的荣誉背后,郭永怀心里始终有一个挥之不去的声音,美国军方曾希望他加入国籍,参与更多机密研究,以换取更高的地位和待遇,他却从未动摇自己的身份认同,拒绝了这一切诱惑。 他清楚地知道,新中国刚刚成立,百废待兴,科学与国防的每一步都迫切需要力量,相比个人的安逸与成就,祖国的未来显然更重,他心中那份浓烈的赤子情怀,使他在抉择的道路上毫不犹豫。 这一抉择并非外人所能理解,朋友们劝他留在美国,那里科研条件优越,生活安定,未来可期,而中国远在太平洋彼岸,正处在贫困落后的艰难境地,郭永怀却将这些劝说置之不理,他常常对身边的人说,一个人若因祖国落后而逃避,只能说明自己的无能。 李佩明白丈夫的执念,虽然她在康奈尔大学也有自己热爱的工作,生活舒适而体面,但她没有犹豫,选择与丈夫一同回到那片正在艰难重建的土地。 在他们即将动身的日子里,一场送别野餐会上,郭永怀做出了令所有同事震惊的举动,他拿出厚厚的一摞研究手稿,径直投入火堆,火焰迅速吞噬了十多年心血,那些未发表的成果原本足以震动学界。 围观的人难以置信,而他只是平静地看着火光跳跃,那些知识早已铭刻在脑海,他不愿任何资料在回国途中落入他人之手,也不愿留下任何牵绊。 这场燃烧,是一份告别,也是誓言,随后他带着妻子和年幼的女儿登上轮船,向着东方驶去,那张全家福,也随之成为他们在美国生活的定格。 归国后的现实与美国的优渥形成了强烈对比,宿舍狭小,家当简陋,连窗帘都是用旧布改成的,但郭永怀毫不介意,把全部精力投入到科研工作。 他先是在中国科学院力学所培养年轻学子,又参与新成立的高等学府建设,毫无保留地传授知识,在国家最需要的时候,他从熟悉的空气动力学领域转向完全陌生的核武器研究。 面对高寒缺氧、条件艰苦的青海基地,他与同事们日夜奋战,在零下二十度的荒原上,啃着干馒头完成实验。 那些年,他不仅参与了原子弹的理论突破,还为氢弹和人造卫星的研制贡献了关键方案,一个人能横跨多个领域,在极其短的时间内推动国家完成从无到有的跨越,这是他留给后世最宝贵的财富。 长年的分离让家庭生活充满遗憾,女儿成长的点滴,他常常缺席,一次女儿写信要一双新鞋,他因不清楚尺码而未能买到合适的,这成为他心底的愧疚,他把所有的情感都藏在工作背后,默默承担着责任,李佩独自抚养女儿,也从未抱怨,始终在背后默默支撑。 1968年冬天,郭永怀在青海完成了关键试验,带着重要数据急切返京,那一夜天气恶劣,同事们劝他等一等,他却坚持立即动身,他深知这些资料对国家意义重大,必须尽快送到北京。 12月5日凌晨,飞机在北京西郊坠毁,救援人员在残骸中发现了两具紧紧抱在一起的遗体,他们的胸口间夹着一个几乎完好的公文包,里面装着的是关乎核试验成功的核心资料。 郭永怀用自己的生命守护了国家的机密,年仅59岁,仅仅22天后,中国第一颗热核导弹试验圆满成功,他未能亲眼见证这一辉煌时刻,却以另一种方式参与其中。 那张全家福至此成为永恒,镜头中温暖的笑容,再也无法重现,此后的岁月里,李佩坚强地生活了四十九年,把余生献给教育事业,并将积蓄捐出,设立以丈夫名字命名的奖学金。 晚年时,她常常凝视那张照片,仿佛还能听见往日的笑声,最终天文学家把两颗相邻的小行星命名为“郭永怀星”和“李佩星”,让这对伉俪在浩瀚星空中继续相伴。 这张全家福承载的不只是一个家庭的记忆,更是一个科学家背后的家国情怀,从美国的繁华到祖国的荒原,他燃尽一生,把微笑留在照片里,把身影留在祖国最需要的地方。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!