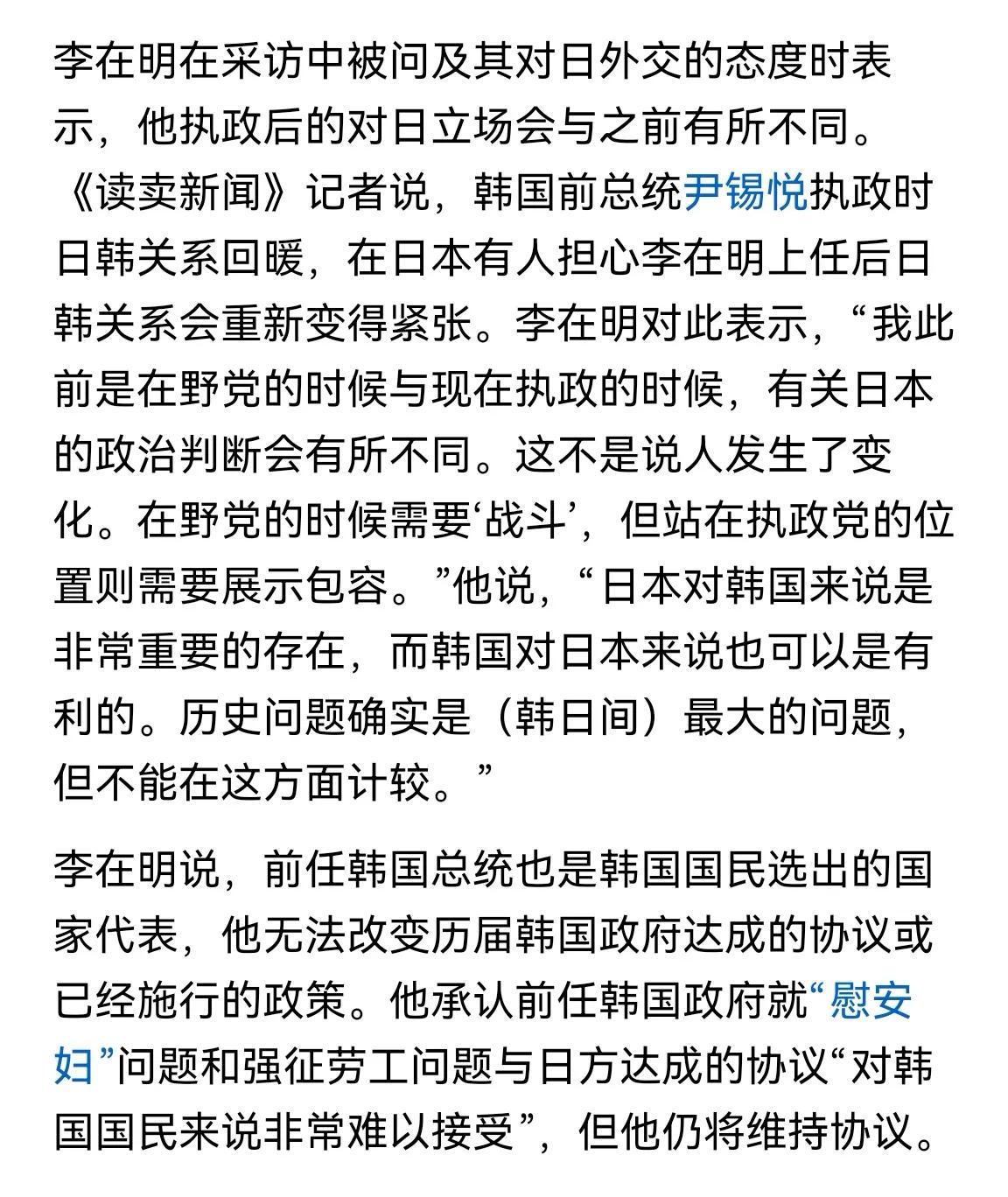

务实妥协下的“执政者逻辑”! 近日,“韩日历史正义和平行动”举行发布会,对韩国总统李在明日前接受日媒采访时发表的言论提出抗议,指责其在“开历史倒车”。 李在明执政前后,在对日外交态度上判若两人,其转向,本质是从在野党“批判者”到执政党“掌舵者”的身份切换,其核心逻辑是在维护韩国国家现实利益与妥协历史争议间寻求平衡,而非对历史问题的真正搁置。 从立场转变的动因来看,李在明的表态具有鲜明的“执政优先”特征。在野时期,他以“战斗”姿态对抗日本,本质是通过强化历史议题争取民意支持,这是反对党常用的政治策略;而当角色转为潜在执政者,他必须直面日韩关系的现实价值——日本是韩国重要的经济伙伴与地区安全协作对象,持续的紧张关系会损害韩国在贸易、供应链及安保领域的利益。因此,“展示包容”并非理念转变,而是基于执政后需统筹全局的现实考量,是对韩国国家利益的重新排序。 从政策延续性的选择来看,李在明维持前任政府历史协议的决定,暴露了韩国对日外交的“被动性困境”。他承认“慰安妇”和强征劳工协议“难以被国民接受”,却仍选择延续,实则是因为韩国在当前国际格局中缺乏彻底推翻协议的底气:一方面,日韩关系回暖是美国推动“印太战略”的重要环节,韩国若单方面撕毁协议,可能影响与美国的同盟关系;另一方面,日本在经济领域对韩国存在技术与市场优势,韩国不愿因历史议题彻底激化双边矛盾,导致自身陷入外交与经济双重被动。这种“承认争议却维持协议”的做法,本质是在民意情绪与现实利益间的无奈妥协,而非对历史正义的主动坚守。 从历史问题的处理方式来看,李在明“不计较历史问题”的表态,潜藏着忽视国民情感的风险。历史争议是日韩关系的“根结”,强征劳工、“慰安妇”等问题关乎韩国民众的集体记忆与民族尊严。李在明为推动务实外交而淡化历史问题,虽能短期缓解双边紧张,但长期来看,若无法在历史问题上为民众争取到更合理的解决方案,可能引发国内民意反弹,反而削弱其执政基础。同时,这种“妥协式外交”也可能让日本误判韩国的立场,导致日本在历史问题上更加缺乏反思态度,进一步固化两国的历史分歧。 李在明的对日立场转向,是韩国政治生态中“执政者逻辑”的典型体现,既反映了小国在大国博弈中的现实无奈,也暴露了日韩关系中历史与现实难以调和的深层矛盾。未来,若想真正实现日韩关系的健康发展,仅靠韩国单方面的“包容”与妥协远远不够,更需要日本以真诚的态度面对历史,在历史问题上做出实质性让步——唯有如此,才能为两国关系奠定真正的互信基础,否则,李在明的“务实外交”终将沦为缺乏根基的短期策略,难以推动日韩关系实现真正的和解与稳定。