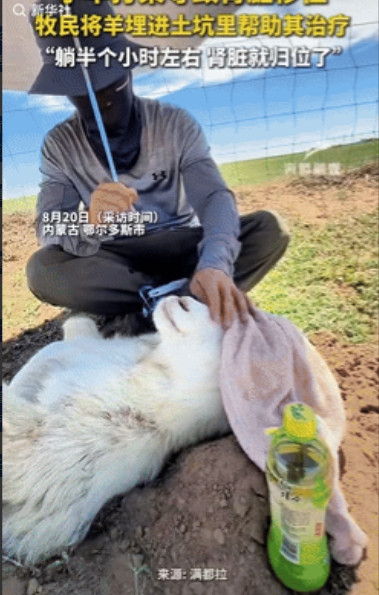

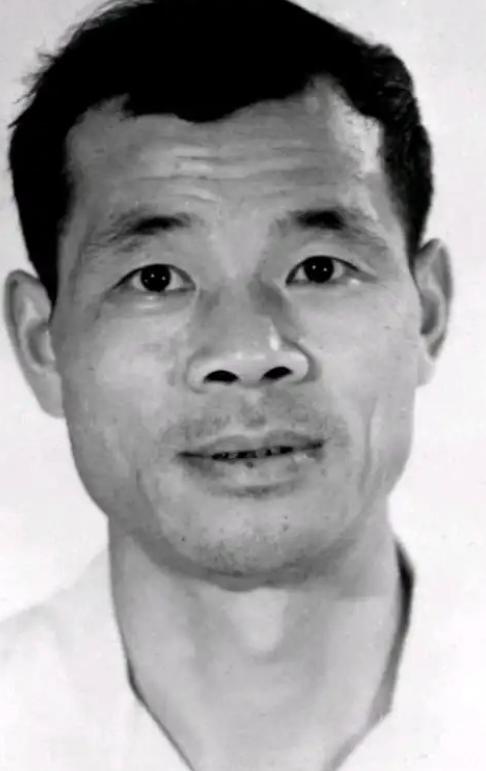

1972年,47岁的陈菊梅在取掉扁桃体和割掉阑尾后,不顾众人的劝阻,坚定地对地医生说:“请拔掉我嘴里所有健康的牙齿…” 陈菊梅1925年出生在浙江天台县一个穷苦人家。小时候,家里连饭都吃不饱,但她硬是靠着聪明和韧劲考上了浙江医学院。那是1945年,战乱刚结束,国家百废待兴,她一头扎进医学的世界,立志救人。1950年毕业后,她去了上海市立第二人民医院,从最基层的医生干起,每天忙得脚不沾地。1954年,国家看中她的潜力,派她去苏联列宁格勒儿科医学院深造传染病学。她在那儿埋头苦读,1958年拿下博士学位回国,成了当时少有的高学历女医生。 回国后,她没挑轻松的岗位,而是直接进了解放军302医院,开始跟传染病较劲。那时候,中国肝炎横行,每年死几十万人,国际上都叫咱“肝炎大国”。陈菊梅看在眼里,急在心里,暗下决心要啃下这块硬骨头。她白天看病人,晚上钻研资料,没日没夜地跟肝病死磕。 干这行久了,陈菊梅的身体开始吃不消。1972年,她47岁,扁桃体发炎拖成了肾炎,全身肿得像个水球,连走路都费劲。医生说她得好好休息,可她哪舍得停下来?肝病研究正到关键时候,停一天就可能多死几个人。她琢磨着,扁桃体老发炎,干脆摘了得了。于是,她做了手术,把扁桃体拿掉。没多久,她又觉得阑尾也可能出问题,果断割了。 可她没停在这儿。她发现,牙齿也可能藏细菌,拖累身体。她跟同事念叨:“要是牙齿发炎,我这身子骨还怎么扛?”于是,她找到医生,要求把嘴里32颗健康的牙齿全拔了。家人急了,同事劝她别冲动,可她主意已定,说:“为了研究,啥都能豁出去。”1972年冬天,她躺在手术台上,挨个拔牙,疼得满头汗,却咬着牙没吭一声。手术后,她只能喝粥,吃不了硬东西,但第二天就回了实验室。 她的事业没止步于肝炎。2003年,78岁的她跑去SARS前线,带着专家组熬夜开会,写出了《非典型肺炎防治手册》,给全国防疫指了条路。2008年,83岁的她又去了汶川地震灾区,指导防疫工作,愣是没让瘟疫趁乱冒头。她这一辈子,诊过60多种传染病,救了几十万人,实打实的功绩。 陈菊梅不是铁打的,晚年帕金森病找上门,手抖得厉害,可她还坚持出诊,能省的药就帮病人省。她常说:“我多干一天,就能多救一个。”2015年,90岁时,医院实在看不下去了,硬把她“赶”去退休。2021年11月5日,她96岁去世,走得安静,遗嘱里说丧事简单点,身体捐给首都医科大学接着做研究。 她这一生,没啥豪言壮语,就是踏踏实实干活,用命换命。她的名字不响亮,可她的贡献比谁都硬核。她走了,但留下的东西——救命的药、防病的法子——还在救人。