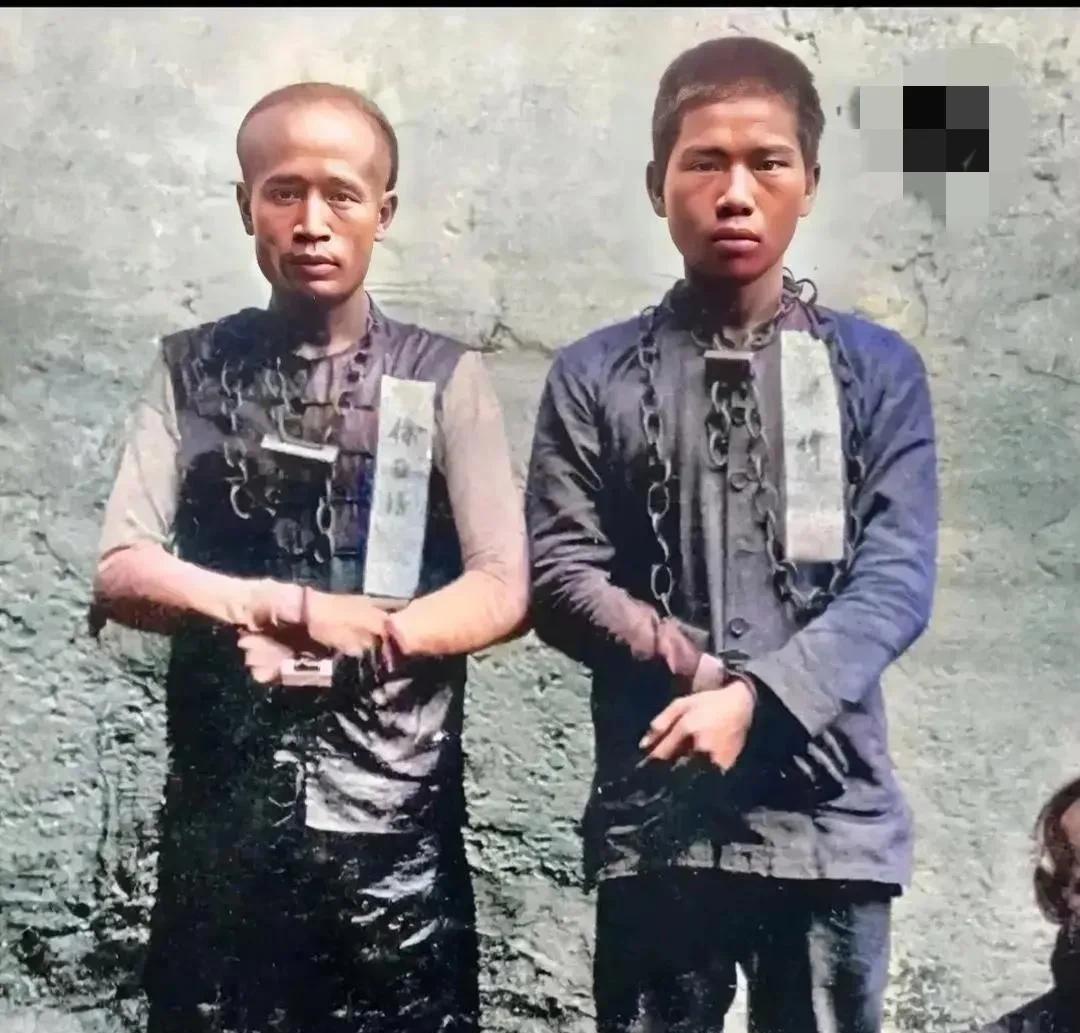

这是1911年黄花岗起义失败后,林觉民等志士不幸被捕,身上带着沉重镣铐,在刑场的照片。 1911年4月27日黄昏,广州红花岗刑场。林觉民在临刑前做了一个动作——他将那封写给妻子的诀别信交给狱卒,请求转交家人。这封后来震撼无数人的《与妻书》,就这样从死囚手中传向了历史。 这个24岁的福州青年本在日本学医,前程似锦。但他选择了另一条路:回国参加广州起义,明知九死一生。同他一起牺牲的还有25岁的方声洞,一个药店老板的儿子,在东京留学时就加入了同盟会。 起义失败后,两广总督张鸣岐曾试图招降林觉民。张鸣岐许诺给他一个知县的职位,但被断然拒绝。林觉民在法庭上慷慨陈词,表达了推翻帝制、建立共和的决心。 《与妻书》开头那句“意映卿卿如晤”,笔法温柔如平常夫妻间的家书。但读到“吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍”时,离别之痛跃然纸上。最令人动容的是他写道:“汝腹中之物,吾疑其女也。”此时陈意映已怀孕数月,林觉民却再也见不到这个孩子了。 这些革命者多是富家子弟,本可安逸度日。林觉民的父亲是商人,家境殷实;方声洞家开药店,在当地颇有名望。但面对国家危亡,他们选择了献身。 黄花岗起义虽然失败了,却产生了巨大的影响。孙中山后来说:“黄花岗一役惊醒全国。”这次起义的消息传开后,各省的革命党人深受鼓舞,半年后武昌起义爆发,终结了两千年的帝制。 陈意映在丈夫牺牲后独自抚养孩子,终身未再嫁。据林家后人回忆,她经常拿出那封遗书反复阅读。这个女子用一生诠释了“烈士妻”三个字的分量。孩子长大后也投身教育事业,将父亲的精神传承下去。 今天我们走过福州三坊七巷的林觉民故居,看到的是一个平静的院落。很难想象一百多年前,一个年轻人就是从这里出发,走向了生死未卜的革命道路。故居里陈列着他用过的书桌和笔墨,还有那台从日本带回的显微镜。 这些文物静静地述说着一个时代。那是一个风雨如晦的年代,也是一个英雄辈出的年代。林觉民、方声洞这些年轻人,用生命为后世换来了共和的曙光。 如今广州黄花岗烈士陵园里,七十二烈士的墓碑依然肃穆。每年都有人来此凭吊,献上鲜花。这些烈士的平均年龄只有29岁,他们用最美好的青春,点亮了民族复兴的火种。 信源: 《广州市志》 《黄花岗起义史料汇编》 《清史稿》

遗世琴心

[赞][赞][赞]

用户10xxx27

民族英雄,觉醒曙光。