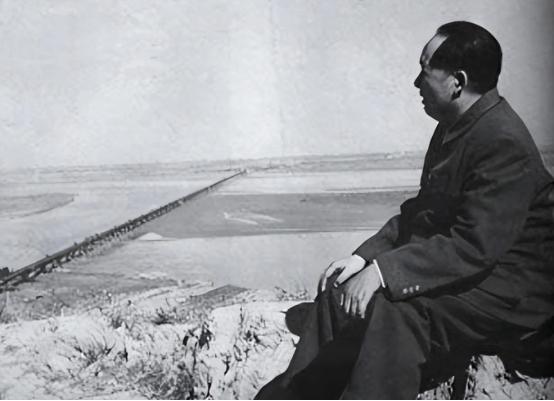

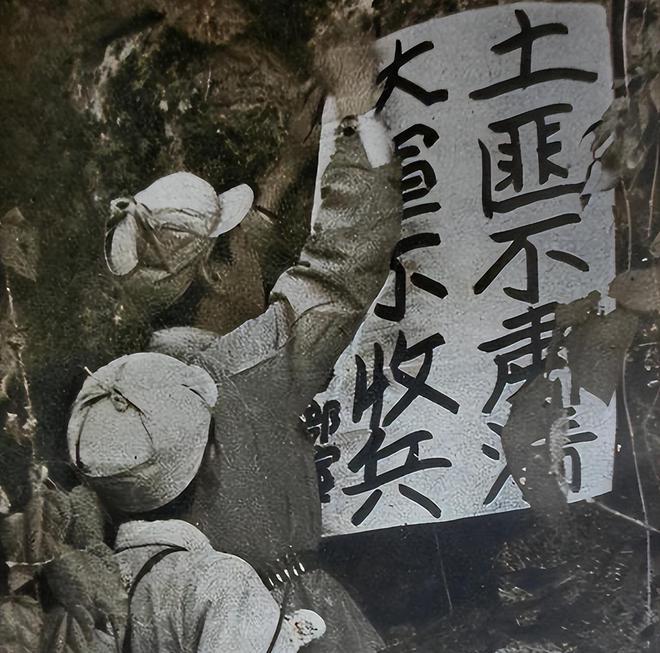

毛主席真是高明,不服不行!原来今天的渤海能完全属于中国,没有一艘外船胆敢驶入,完全是因为毛主席当年的这句话。 8月,渤海再度成为国际舆论场中的焦点,不是因为发生了新一轮的海上摩擦,而恰恰是因为“没有任何摩擦”。 在这个连南海都频频传出美舰闯入、战机对峙的时代,渤海却稳如磐石,外舰不敢靠近一分。 这片中国最靠近政治心脏的海域,今天的绝对主权,源头竟可以追溯到1958年毛泽东的一句话——“我们要划12海里领海,渤海必须是中国的内海”。 说得平静,分量却比千军万马还重。最早的一次,渤海的命运并不掌握在我们自己手中。 清末《马关条约》签订后,列强舰艇频繁驶入渤海湾,北洋水师全军覆没后,中国对这片海域几乎没有任何实质控制力。 那时的中国,“有海无防”,任人欺凌,连是否有权划定自己的领海都说不清楚。 接着到了20世纪50年代,这种局面迎来了根本性翻转。1958年9月4日,中共中央正式发布《中华人民共和国政府关于领海的声明》,宣布中国的领海宽度为12海里,明确指出渤海为中国内水。 这一举动,在当时无异于外交核爆。要知道,当时国际上主流的“3海里领海”标准,是荷兰殖民扩张时期提出的“炮程原则”的产物,由英美等海权国家在19世纪强行推广。 其本质,是为了让本国军舰可以无限制地接近别国海岸,保障其全球殖民网络的海上通达性。1930年的海牙会议上,这一标准被西方阵营主导下写入草案,成为海洋霸权的隐性制度工具。 毛主席看得透彻。在一次内部会议上,他明确指出:“我们不能用敌人的尺子量自己的主权。”这不是一句口号,而是对国际秩序本质的深刻把握。 而面积最大、意义最深的,正是渤海的全域收归。 渤海最窄处仅22海里,一旦中国划定12海里领海,渤海便自然而然成为封闭水域,任何外国舰船若试图驶入,等同于闯入中国内水,法律上完全不具备“无害通过权”。 这在当时,是对美英提出的所谓“公海自由航行权”的正面否定。就在《领海声明》发布次日,英美虽强烈抗议,但没有一艘军舰敢驶入渤海半步。 这背后,是毛主席在朝鲜战争中总结出的一个结论:只要我们立场坚定,西方不敢轻启战端;一旦犹豫妥协,对方便步步紧逼。 实际上,当时国内不少学者也主张“先观望”,担心美英等国家军事挑衅。但毛泽东以一句“你不喊,别人永远不知道你有这块地”,彻底定调。 他清楚,主权是喊出来、站出来、守出来的,不是等来的。说白了,渤海今天之所以稳,是因为毛主席当年敢于在世界面前亮剑。 他不仅看穿了海权的本质——控制,而不是通行,更提前预判了未来几十年中国的战略重心将逐渐向海洋转移。渤海作为京津冀门户,一旦外舰可以随意穿行,就等于国门洞开。 再后来,毛泽东的这一决策引发了全球新兴国家的共鸣。上世纪60年代起,亚非拉国家纷纷效仿中国,提出12海里主张。 到了1982年,《联合国海洋法公约》终于确认12海里为国际通行标准,毛主席当年的“孤勇”最终被写进了全球规则。 而面积最大的收获,不仅是制度层面的胜利,更是现实利益的体现。今天的渤海,不仅是中国最安全的内海,更是环渤海经济圈的能源储备中心、渔业基地和战略纵深防线。 辽宁舰战斗群定期在此演训,唐山、黄骅等港口稳步扩张,渤海油田年产原油超3000万吨、天然气超20亿立方米,全部归中国自主掌控。 更重要的,是主权的不可挑战性。渤海如今之所以没有美舰闯入,不是因为它不重要,而是因为它已被中国用制度、法理和实力全面锁定。 这不是对话谈出来的,是毛主席当年一句话定下基调,历代国家意志延续下来的成果。毛泽东的那句话,不是历史的回音,而是现实的基石。 他把“领海”从模糊的概念变成了可以丈量的国家主权线,把渤海从列强舰船横行的水道变成了真正的中国内湖。这种战略布局,哪怕放在今天看,仍然令人拍案叫绝。 今天,南海仍在博弈,东海局势紧张,而渤海,始终风平浪静。不是风不吹,而是根基稳。毛主席的战略眼光,穿透了一个世纪的迷雾,早早为中国划下了一道谁也不敢越过的“红线”。 历史有时就是这样,不动声色地塑造现实。一句坚定的话,抵得上一百份外交照会;一项果敢的决策,胜过无数次海上巡航。 毛主席的那句话,让渤海从那一刻起,就不再是谈判的筹码,而成为了无可置疑的中国领海。 不服不行。 参考资料:《中国12海里领海,毛泽东亲定》——光明网