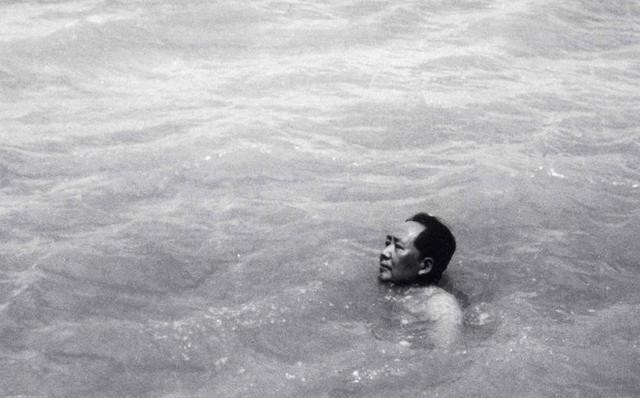

1974年12月5日 ,毛泽东在室内游泳池游泳。对陪同游泳的工作人员说:我浑身没劲,手和腿也发软,看来,游泳也困难了。这是毛泽东一生中最后一次游泳。 毛泽东出生在1893年的湖南韶山,一个普通的农民家庭。那时候,农村孩子的生活简单,他从小就接触到各种体力活动,包括在村里的小塘里学游泳。到了青少年期,他在长沙读书时,经常去湘江边练习,那里的水流快,他逐步掌握了基本泳技。进入20世纪初,他参与社会活动,但游泳习惯没丢,成了他缓解压力的方式。1949年后,他在北京工作,中南海的泳池成了常去的地方。那里设施好,他常去游几圈,保持身体状态。 1954年,他去北戴河办公,那里海水条件不错,他多次下水游泳。有一次风大浪高,他还是坚持游了近一小时。两年后,63岁的他决定横渡长江,从武汉一侧游到对岸,距离长达30公里,用时差不多两个小时。这件事在当时引起不小反响。十年后,73岁时,他又游了一次长江,游了15公里,速度还挺稳。1958年,他甚至用游泳方式会见外宾,在池子里边游边聊,展示了泳技。 游泳对毛泽东来说,不只是锻炼那么简单。它让他在忙碌中找到平衡。从早年韶山的塘水,到后来大江的挑战,每次下水都像是对自我的考验。他没把游泳当消遣,而是融入生活方式。即便年岁渐高,他还是保持这个爱好。像北戴河那次,面对大浪,他没退缩,直接游进去。长江横渡时,别人担心水流急,他却游得从容。这些事迹,反映出他那种不服输的劲头。游泳也影响了他的工作思路,在水里游动时,或许能想通些难题。总之,这爱好伴随他几十年,成了他个性的一部分。 现在说说1974年12月5日那次游泳。那天,毛泽东81岁了,身体有各种老年问题,像肺部炎症和腿脚浮肿。他去湖南省体育馆的室内泳池,陪同的有几个人,包括汪东兴和张耀祠。换好泳衣后,他需要别人扶着走到池边,因为走路不稳。坐了一会儿,他决定下水。先淋了点水试温,然后慢慢入池。刚开始用仰泳,身体漂浮着游动,后来换成侧泳,动作还算连贯。他在池里游了约半小时,绕了几圈,不时调整腿脚。 上岸后,他揉了揉腿,说觉得浑身没劲,手腿发软,游泳都难了。这话听起来平常,却是他最后一次游泳。从此,他再没下过水。这次经历,标志着他游泳生涯的终点。之前他游过各种地方,这次室内池的平静,反衬出身体的变化。81岁高龄,坚持下水本身就不易,但也暴露了健康问题。游泳对他来说,曾是自由的象征,这次却成了告别。 这次最后游泳后,毛泽东的健康继续下滑。1975年,他做了白内障手术,视力好转些,但其他毛病增多,像呼吸困难和肢体协调差。他参加了一些活动,但行动越来越不便。夏天,唐山地震时,他关注了灾情,指示相关工作。那年下半年,病情加重,吞咽和运动都受影响。医疗队一直监护,用各种办法维持。 1976年,心脏问题反复,他住院多次。7月发作一次,抢救后稳定,但身体更弱。8月,瘫痪症状明显,四肢动不了。9月8日,血压掉得厉害,医生紧急处理。第二天凌晨,他逝世了,82岁。遗体安置在人民大会堂,全国哀悼。这段后续,显示健康衰退的过程,从最后游泳到离世,不过一年多时间。 毛泽东的一生,游泳是重要篇章。从少年学游,到晚年坚持,它见证了他的坚持。从韶山到长江,每一次下水都像人生缩影。健康问题最终结束了这爱好,但留下的故事,值得回味。它不只关乎个人,还反映时代变迁。像横渡长江那次,推动了全国健身风潮。总之,游泳让他保持活力,直到最后。