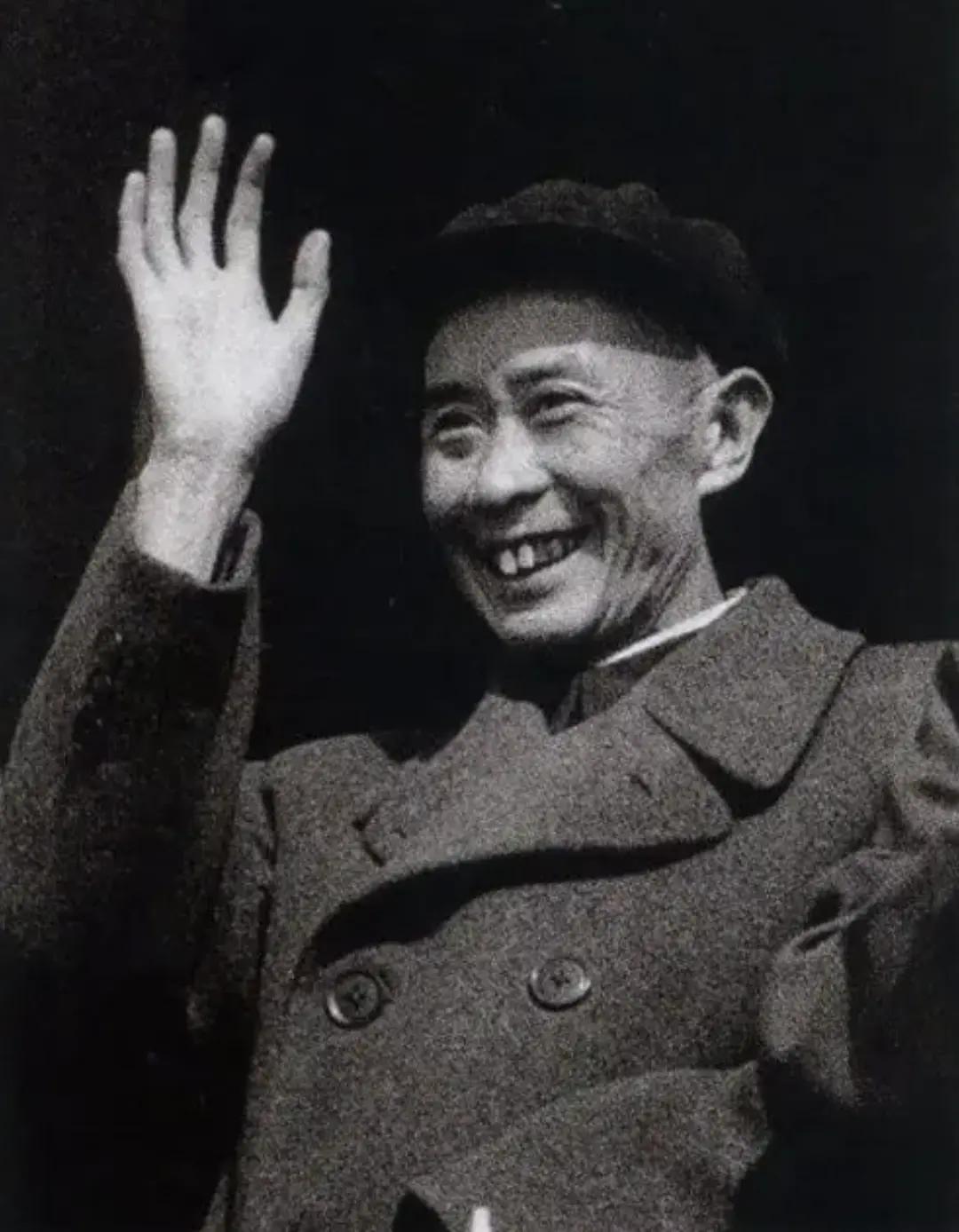

1927年,国民党高级将领范石生救了南昌起义仅剩的八百人,朱老总晚年仍对这位老友念念不忘。 在新中国的历史书页中,朱德和范石生的名字曾一度走在不同的路上,却在最关键的时刻交汇,成为那段动荡岁月中令人难忘的一笔,这段交情,不是因为他们有共同的信仰,而是源自战火磨砺下的理解、信任和一份跨越阵营的义气。 朱德和范石生的关系,要从云南讲武堂说起,那是清末民初风云变幻的年代,一群怀着救国梦的青年走进军校,试图从枪炮中找到中国的出路,朱德来自四川,范石生出身云南,两人在讲武堂的日子里一同受训、并肩训练,情谊深厚,那时,他们并不知道,未来几十年的风雨,会让这段同窗情义变得如此珍贵。 毕业后,朱德和范石生都加入了滇军,参加了不少战斗,他们曾经站在同一阵线,参与重九起义,也亲历了孙中山提出的新三民主义带来的希望,但很快,他们的道路出现了分岔,朱德失望于军阀混战,选择远赴欧洲留学,寻找另一种救国救民的路径,而范石生则继续在国民党体系中发展,后来成为第十六军的军长,手握重兵。 1927年,南昌起义爆发,朱德与贺龙、叶挺等人共同举起了反抗旗帜,但起义最终未能成功,朱德带着残余部队南下潮汕,接连受挫后,只剩下几百人,衣着单薄,缺医少药,连枪械都成了摆设,队伍在湘粤赣边界的山地里苦苦支撑,前路茫茫,危机四伏。 在这样的困境中,朱德想起了当年的老同学,范石生此时驻扎在湖南汝城,正是离他们最近的一支有编制、有枪械、有粮饷的部队,朱德决定给范石生写信,请求帮助,他没有指望太多,只希望能得到一点支持,哪怕只是一条退路。 让人意外的是,范石生很快就回了信,而且态度明确,愿意接纳朱德的部队,朱德率部前往汝城,在和十六军四十七师谈妥条件后,他们以一四〇团的名义加入十六军,朱德则化名“王楷”,以副师长身份暂时归建。 这不是一场简单的“换装游戏”,朱德的队伍几乎是从废墟中爬出来的,范石生的支援来得太及时了,枪械、弹药、棉衣、毯子,甚至连干粮袋和银圆都准备得齐齐整整,这些物资不仅救了朱德和他的部队,更是保住了南昌起义的火种。 而更值得注意的是,范石生在这件事情上的态度,他并没有因为朱德的“共产党人”身份而退缩,也没有对上级隐瞒朱德的来历,而是采取了极为巧妙的方式应对,当蒋介石得知朱德藏身十六军时,立即下令逮捕并解除武装,范石生表面上应对敷衍,背地里却安排朱德尽快离开,还送上了路费和装备,为这支部队的转移保驾护航。 范石生的举动不是一时冲动,他早年追随孙中山,对联俄联共政策是认同的,蒋介石发动“清共”之后,范石生的立场逐渐发生变化,他并未公开反对蒋的路线,但内心早已有了判断,在这场政治博弈中,他选择了沉默中的支持,而朱德正是他愿意支持的对象。 朱德带着重新整顿过的部队离开汝城,在后来的战斗中战果不断,他们在坪石打败许克祥,俘虏上千,缴获大量武器,队伍迅速壮大,这支兵马最终与毛泽东在井冈山会师,成为中国工农红军的核心力量之一。 如果没有那一场“借兵借粮”的相助,朱德很可能带不出那支队伍,而范石生,则像一位在风雨中递伞的朋友,虽然不在同一条船上,却甘愿冒着风浪,送上一份难得的温暖。 当然,这样的举动并非没有代价,蒋介石很快就对范石生产生了怀疑,并开始逐步削弱他的权力,从军长降为师长,再从上将降为中将,最终,范石生被彻底边缘化,回到云南老家,靠行医为生,他并未对命运抱怨太多,也没有再卷入政治漩涡,只是默默行医,帮人治病,过起了普通人的生活。 然而命运并未放过这位曾经叱咤风云的将军,1939年春,范石生在一次出诊途中遭遇刺杀,倒在昆明街头,那年,他才52岁,行刺者是曾与他们同窗的杨蓁之子,误以为范石生与父亲之死有关,酿成了一场悲剧。 朱德得知消息后非常痛惜,多次在谈话中提到范石生给予的帮助,他没有忘记在最困难的时候,是谁雪中送炭,他也没有忘记,这份援助不是出于命令,而是出于情义和信念。 这段历史,后来被许多人忽略,但在那个动荡年代,像范石生这样“站错队”的人,其实是对正义怀有敬意的人,他们未必认同共产党的全部主张,却在关键时刻愿意为朋友、为理想,承担风险,做出选择。 范石生不是共产党员,也不曾高举红旗,但他做的事,却为后来中国革命的成功打下了基础,他没有在战场上倒下,却在平凡的街头失去了性命,他的名字没有被刻在纪念碑上,但却深深印在那些曾与他并肩作战的人心里。