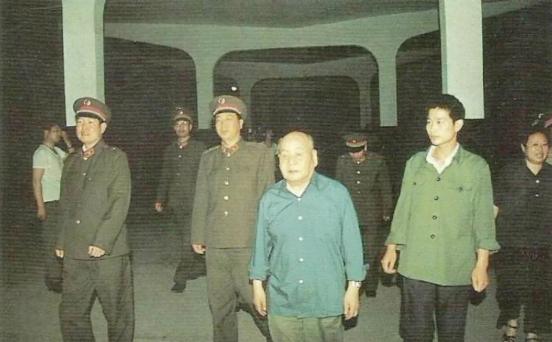

1987年5月,原内蒙古自治区军区司令员兼内蒙古自治区革委会主任,开国中将原21军军长滕海清(前左三)携夫人王彬(后右一)重返21军探望时,21集团军军长裴怀亮(左一),政委李宝祥(左二)等到宝鸡车站迎接老军长滕海清夫妇时的照片。 78岁的滕海清中将,在老伴王彬的搀扶下,从陕西宝鸡火车站车厢走出。 而早已列队等候的21集团军军长裴怀亮、政委李宝祥快步上前,敬了一个标准的军礼,随后又郑重的握手。 相机定格下了这个跨越时空的重逢。 然而,这位曾执掌21军、战功赫赫的开国中将眼中,除了欣慰,更藏着重返老部队的荣光背后的复杂情绪。 1909年,滕海清出生在安徽的穷山沟。 小时候家里穷,经常揭不开锅。 为了生活,他从7岁当放牛娃,15岁当烧炭工,只为了多挣点钱补贴家用。 虽然生活的重担将他的肩膀压弯了,但是却压不垮骨子里的倔强。 在一次和同乡人在茶馆里,他听来这个世界的种种不公。 1929年,20岁的他扔下炭筐,选择加入霍山游击队。 第二年,他正式成为一名红军战士。 在鄂豫皖苏区的硝烟里,他从班长干起,枪林弹雨中几度负伤都不下火线。 长征路上,腿部重伤的他拄着木棍,硬是咬着牙翻过雪山草地,没掉队一步。 这份铁打的意志,铸就了他从放牛娃到红军团政委的蜕变。 抗日战争打响后,滕海清先在八路军129师挥戈,后转战新四军。 在彭雪枫麾下,他潜心钻研游击战法。 1938年,在西华县芦苇荡边,他率一个中队伏击日伪军。 这场规模不大的胜仗,却在整个西华沦陷区打破了鬼子并非不可战胜的预言! 此战后百姓抗日热情被点燃,队伍迅速壮大。 他率部在皖北敌后穿插,夜袭据点,缴获物资,为根据地扎下根基。 解放战争时,他已是华东野战军悍将。 宿北战役平原突击,鲁南莱芜山地鏖战,孟良崮高地冲锋,淮海平原合围,他指挥的部队所向披靡。 淮海战役中,他率部俘敌上万,为胜利立下汗马功劳。 1949年,作为21军军长,他挥师南下,解放杭州,虽因电报误译只当了三天警备司令,却无怨言,挥师继续追击残敌。 建国后,他率部解放舟山群岛,清剿浙闽匪患。 1955年,他被授衔中将,实至名归。 然而,历史的转折点在1967年降临。 特殊年代使得北京军区副司令员滕海清临危受命,兼任内蒙古军区司令员和自治区革委会主任。 这位战场上的猛将,面对复杂的地方民族事务和汹涌的政治浪潮,显得力不从心。 在特定历史环境和错误指示下,他参与领导了“内人党”事件,导致扩大化错误,给内蒙古人民带来深重苦难。 这是他戎马生涯中不得消除的污点。 1970年起,他先后被免去革委会主任和军区司令员职务,挂职北京军区,后调任济南军区副职,分管民兵等工作,远离了权力中心。 虽然后期组织认定主要责任在更高层,他的责任并未被深究,但这段经历却让他晚年始终是“意难平”。 正因如此,1987年5月的宝鸡之行,才显得意味深长。 21军,这支他一手带出的铁血雄师,已改编为集团军。 站台上,裴怀亮、李宝祥代表新一代军人,向他致以最高敬意。 他抚摸新式枪械,观看现代化射击演练,听着年轻战士讲述电子化沙盘推演。 军营里,他给官兵讲长征路上拄拐翻雪山的坚持,讲淮海战役挖战壕合围敌军的战术,讲的是战史,更是融入血脉的忠诚。 官兵们听得热血沸腾,他们看到的,是战功赫赫的老军长,是21军光荣传统的活化石。 但夜深人静之时,内蒙古当年经历的那场风暴,那些无辜的泪水,是他心头无法卸下的十字架。 组织上的宽容未能完全消解他内心的负疚。 这份沉重,让他重返老部队的荣光,也蒙上了一层阴影。 他勉励官兵“保持警惕,勤练技能,继承传统”,字字铿锵,却也像是对自己过往的某种警醒与救赎。 结束后,他回到北京的四合院,常在院中独坐。 老伴王彬递上热茶,他总是沉默。 1997年10月,滕海清病逝于北京,享年88岁。 追悼会上,覆盖着党旗的灵柩肃穆庄严。 八宝山革命公墓安放了他的骨灰,而历史对滕海清的评价是复杂的。 他是功勋卓著的开国中将,是21军官兵心中永远的老军长。 同时,他也是特定年代里,在内蒙古草原留下伤痕的执行者。 他的故事,是忠诚与功勋的颂歌,也是历史教训的警钟。 功过从不相抵,唯有时刻保持清醒,方能不负初心。 主要信源:(中国共产党新闻网——滕海清)