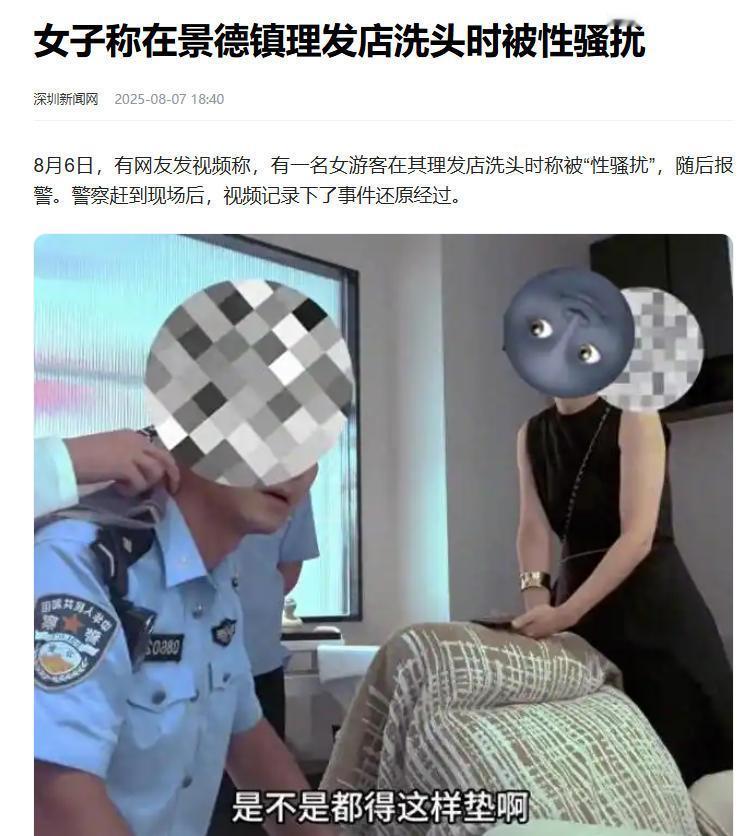

不能让你白摸吧!女子去江西景德镇旅游,晚上6点左右,她走进一家理发店洗头,一个17岁的男孩在给她洗头之前,拿了一块毛巾垫在她的背部,为了防止水进入她的颈部,男孩把毛巾的一头塞进了她的衣领。 8月4日的傍晚,江西景德镇一间普通理发店里,一位来自上海的女游客走了进来。她是独自出行的旅客,理发店是随手搜到的地点,店面不大,服务人员仅三人。为 她洗头的,是一位年仅17岁的男孩,刚入行不到三个月,来自江西南部的一个小镇,为了暑期赚些生活费,在堂哥的店里做学徒。 当时,男孩按照店内操作流程,先在顾客背部垫上毛巾,以防水渍渗透衣物,然后将毛巾一角轻塞入衣领。这样的动作,在美发行业服务规范中早有列明。 早在2018年,中国美发协会发布的服务手册中,便明确推荐“毛巾贴合颈部防水”作为标准动作之一。可就在这几秒钟的操作之后,一切的走向却变得难以预料。 女子安静地完成洗头、吹干、结账,甚至还在微信上转发了“景德镇生活真舒服”的说说。 而就在次日清晨,她致电理发店,语气激烈,称自己“越想越恶心”,坚称男孩在洗头过程中有“蓄意摩擦”的不当行为。 电话里,她没有提出报警或投诉,而是直言:“要么你赔1000元了结,要么我发网上。”这个要求让店主感到错愕。 店内无监控,事发区域也并无其他顾客,事件成了典型的“罗生门”。 男孩面对质疑,先是沉默,随后哭了。他不知道怎么表达自己的委屈,只是一遍遍重复:“我按我们平时学的做的,我没有碰她。” 面对这样的指控,一个刚满17岁的农村男孩,语言贫乏,经验稚嫩,更不懂如何在舆论场中自证清白。 警方介入后,因缺乏有效监控与直接证据,最终未能立案。但事件却在网络上持续发酵,成千上万的评论分裂成截然不同的两派。 一方认为“服务业不该肆意碰触身体”,另一方则怒斥“讹人敲诈,毁人前程”。 在更深的层面,这并不仅仅是一场关于洗头服务的纠纷,而是一场关于服务边界、性别感知与社会信任的集体焦虑。 法律层面上,这一事件并不构成性骚扰。根据最高人民法院发布的第128号指导案例,性骚扰的认定需同时满足主观故意与客观行为的双重标准,且必须有明确的性暗示或性意味语言、动作。 而在本案中,男孩的动作属于行业常规,缺乏任何性暗示成分。同时,受害方最初并未在服务过程中表示不适,后续也未提供有效佐证。 但法律之外的,是社会情绪的波动。在网络空间,“1000姐”这一标签迅速传播,行为被符号化、人格被简化,这是社交媒体时代的典型现象。 正如2023年武汉大学“诬告案”中,网民对双方当事人的标签化攻击,最终引发了对“诬告反坐”制度的热议。 人们在表达正义的同时,也极易陷入另一种极端——用舆论审判替代法律程序。 对于服务行业而言,这起事件无疑是一记警钟。事发后,多个城市的理发店开始自发调整服务流程。 广州市美发协会推出“同性服务优先制”,部分连锁品牌引入“服务前签署接触许可书”。 在上海浦东新区,已经试点“服务纠纷快速调解机制”,为类似的边界性争议提供第三方解决路径。 17岁的男孩如今已离开景德镇,返回老家务农。他说自己再也不敢去服务行业了,哪怕喜欢这个手艺,也不想再碰“人”。 那家理发店则在事发后装上了全景摄像头,店主在社交平台上写道:“信任没了,再多摄像头也没用。” 事件终有落幕,但争议仍在延续。我们正处在一个权利意识觉醒的时代,也处在一个容易情绪泛滥的时代。 在服务者与消费者之间,在法律与伦理之间,在事实与感受之间,如何找到平衡点,或许是我们这个社会必须共同面对的问题。

用户10xxx76

现在没有摄像头的店家真是太可怜了,你就差那么点钱了?有摄像头这孩子就不会受这么大委屈。