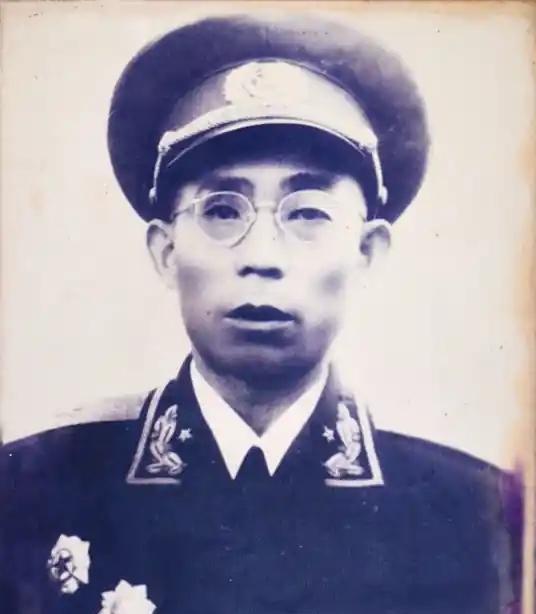

1958年王必成带头批判粟裕,会后贺龙感叹:王必成可深信、可深交! 1958年可不是个太平年。那时候整风反右正搞得热火朝天,中央军委在北京开了个扩大会议。原先说是整顿作风,结果会议焦点却跑偏了,直指解放军大将粟裕。粟裕是谁?打过淮海战役、孟良崮战役的传奇人物,新中国能成立,他功劳不小。可这次,他被扣了一堆帽子:“极端个人主义”、“一贯反领导”、“向国防部要权”,甚至还有“里通外国”这种耸人听闻的罪名。 会议气氛很紧张,好几位元帅和将领轮番上阵批粟裕。粟裕自己呢,估计也没想到会这样,只能硬着头皮听着。就在这时候,主持人点名叫王必成发言。王必成是粟裕的老部下,跟着他打过不少硬仗,大家都觉得他肯定知道不少“内幕”,等着他放“大招”揭发粟裕。 可王必成的表现完全出人意料。他站起来,不慌不忙地说,自己跟着粟裕多年,确实见识过他的“阴谋”——但这“阴谋”是“大和谋”。他说,济南战役还没打完,粟裕就建议搞淮海战役,把国民党主力一锅端。这建议被中央采纳,最后真赢了。他还补了一句:“这‘谋’有多大,我这种小人物评不了,毛主席心里有数。至于‘阴’的那些,我没见过,有知道的请站出来说说。” 这话一出口,会场炸了锅。谁也没想到,王必成不光没踩粟裕,反而变着法儿夸他。这种操作在当时的政治环境下,胆子不是一般的大。要知道,那年头跟风批判是常态,敢站出来说点不一样的话,风险可不小。 会后,贺龙元帅找到王必成,拍着肩膀说了那句名言:“王必成可深信,可深交。”这话传开后,大家都觉得王必成够仗义,够有种。不过,会议结果没因为他这番话改变。粟裕还是被迫检讨,8月就被免了总参谋长职务,调去军事科学院当副院长,从此离军队核心远了。 王必成是个什么样的人?他1912年出生在湖北麻城,家里是穷农民,1929年参加红军,1930年入党。红四方面军长征时,他跟着走了一路,负了好几次伤。抗战时在新四军,粟裕是他顶头上司,两人一起打了无数仗。解放战争里,他当华东野战军六纵司令员,孟良崮战役硬是堵住国民党74师退路,立了大功。新中国成立后,他干过浙江军区司令员、南京军区司令员,1955年被授了中将军衔。 他跟粟裕的交情不是一般的深。1958年那次会议,他明知环境不妙,还是站出来为老长官说话。这不是拍马屁,而是真把战友情放心里去了。粟裕被调走后,王必成没闲着,多次跟中央反映情况,想帮粟裕翻案。1981年粟裕生病住院,他还专程去看,催着粟裕写回忆录,把真相留下来。1984年粟裕去世,王必成第一时间给粟裕夫人楚青打电话表示哀悼。 1989年,王必成在南京去世,享年77岁。临走前,他还惦记着粟裕的名誉。直到1994年,中央军委副主席刘华清和张震写了文章,正式给1958年的批判定了调,粟裕才算彻底平反。粟裕夫人楚青把文件摆在王必成遗像前,也算告慰了这位老战友。 王必成这人,话不多,但认准的事绝不含糊。他女儿后来回忆,他从不人云亦云,自己吃亏能忍,但看到粟裕受冤屈,他憋不住那口气。他不是那种光芒万丈的大人物,可这份对战友的忠诚、对是非的坚持,真挺让人佩服。 那段历史离咱们不近,可想想看,1958年那种高压环境下,王必成敢说真话,不怕得罪人,这得有多大的底气?换成现在,咱们身边有几个能做到?他不是书里那种高高在上的英雄,就是个实打实的军人,用行动告诉大家,啥叫骨气,啥叫情义。