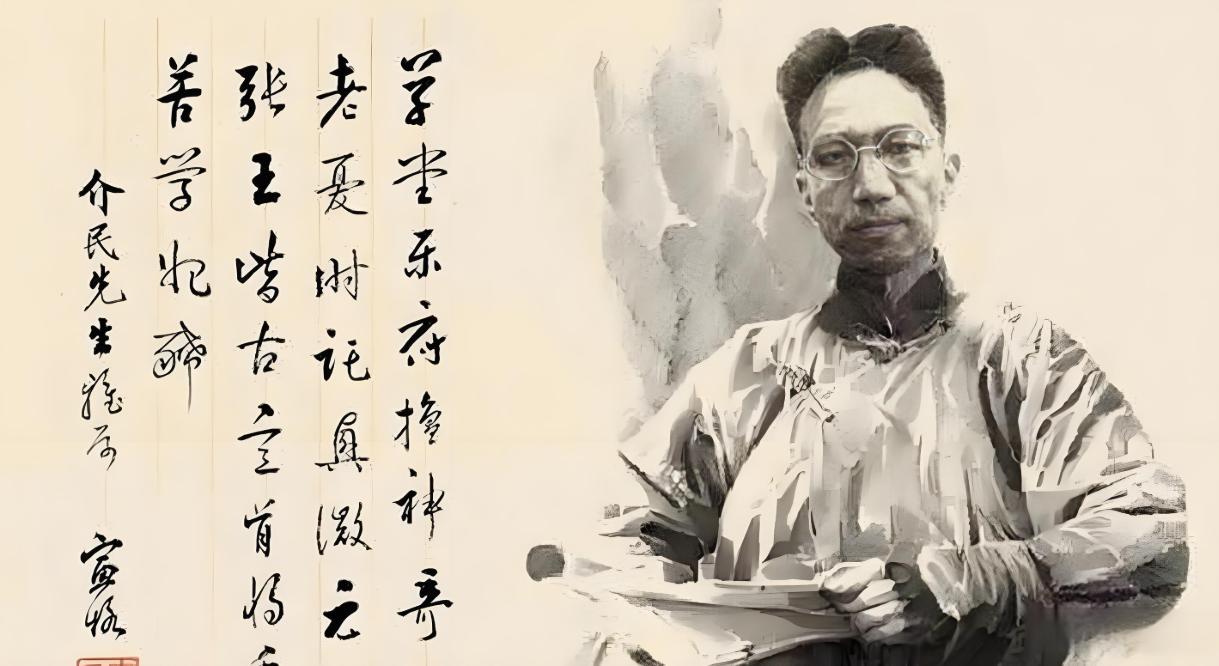

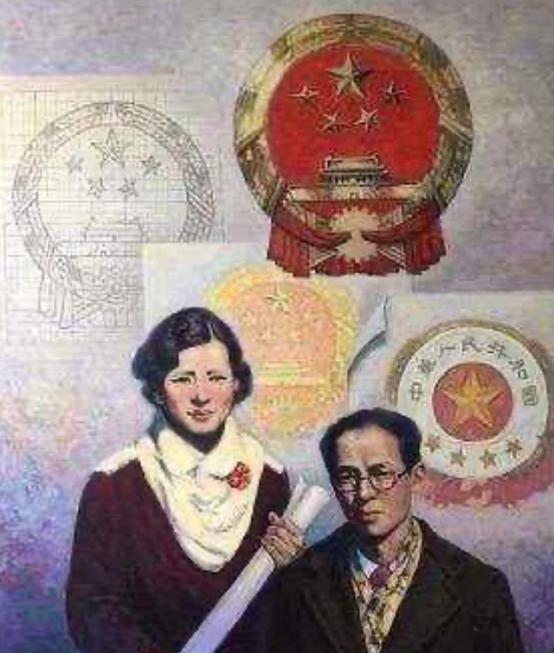

2009年,旅居美国的国学大家叶曼说:“不是我们中国吹牛,只要给我们平安和安定,中国不得了,最晚到2020年,我那个时候已经死掉了,你们还活着,你们再看一下那个时候中国是什么样子…” 1914年,湖南的一个书香门第里,刘世纶出生了,后来她有了一个更广为人知的名字,叶曼。 她的父亲刘君曼毕业于京师大学,因反对袁世凯称帝而辞官经商。 家里是四世同堂的热闹景象,父亲孝顺祖母,母亲每日悉心照料婆婆,奴仆成群,每个孩子还有贴身奶妈。 父亲重视子女教育,没一味灌输西方科学知识,而是让他们从古典古籍学起。 家里书架上摆着胡适,钱穆这些人的亲笔题字,父亲还和商务印书馆的王云五是把兄弟,浓浓的文化氛围滋养着她。 1934年,因为数学成绩不理想,她没被清华录取,北大也只给了试读生名额,她本打算去北师大报到。 可在北大任教的胡适看到了她在国学方面的深厚功底,向学校据理力争,她才得以进入北大学习。 课堂上,她总爱选冷门的听,闻一多讲楚辞时她坐在第一排,钱穆论通史时她带着笔记本蹲墙角,听胡适讲文学史还敢递纸条辩论诗经。 也就是在北大,她认识了同届学生田宝岱,田宝岱是山东人,比她小两岁,以全科状元的成绩考入北大,后来两人结为夫妻。 1945年,田宝岱出任外交官,之后的近20年里,他们辗转日本,菲律宾,澳大利亚,沙特等地,上世纪60年代定居美国洛杉矶。 在海外的日子里,叶曼见识了更大的世界。 在纽约见过华尔街的铜牛,在东京看过靖国神社的香火,也目睹了不同文化,宗教之间的冲突。 见过富可敌国的名流,也见过吃不饱饭的平民百姓。她开始思考人生的意义,想弄明白人为什么生、又为何而死。 她曾想从西方宗教和哲学里寻找答案,可发现西方哲学家们说法不一,甚至同一个人不同时期的观点还会推翻之前的,这让她更加困惑。 后来,她觉得还是要回归东方思想。 叶曼多次听南怀瑾讲《楞严经》,很长一段时间里,她都觉得“经是经,我是我”,像个局外人。 直到一次南怀瑾在禅七时问她究竟想要什么,她说出那个老问题后,南怀瑾说:“你这样闹下去,是找不到答案的。” 她接受建议放下执念,才突然有了顿悟的感觉。 有次讲“上善若水”,她指着窗外的雨说:“中国人就像这水,遇方则方,遇圆则圆,可骨子里的劲儿从没软过。” 她还写了不少书,传统文化类9部,社会问题类22部,佛学基础类29部,著作集锦9部,这些书在国内外发行,启发了许多读者。 那些年,她还变卖嫁妆,给贵州山沟捐了三座希望小学,黑板上写的不是佛经,是“为中华之崛起而读书”。90年代初期,她回到北京,到访了云居寺旧址。 这座由隋代高僧建立的寺庙,历经唐、辽、金等朝代发展得规模宏大,藏经丰富,却在日本人的炮火下变得残垣断壁。 她足迹遍布海内外,向人们讲述云居寺的故事,感动了许多人,筹得32万帮助重建了云居寺。 她主张每顿饭只吃七分饱,早饭吃好,午饭吃饱,晚饭少吃甚至不吃。 她觉得保持情绪稳定能延缓衰老,常说:“可千万别生气啊,特别是在吃饭的时候,尤其不要生气。你们记住,生一次气,要减寿一年,气生百病啊。” 对于死亡,她也从不避讳,2006年凤凰卫视拍她时,92岁的她捻着佛珠说:“我活不过103岁。” 也2007年,叶曼重回北大校园,给年轻的学弟学妹们讲述自己的故事。 当时中国的GDP只有3.55万亿美元,不足美国的1/3,人均GDP也只有2693美元,远低于俄罗斯的9101美元和美国的48050美元。 中国那时还是低端制造业的代名词,人均受教育程度远低于发达国家,更缺乏高精尖端产业的人才。 可看着台下青春洋溢的面庞,叶曼说:“最晚到2020,没有任何国家能与我们相比。” 她还勉励学子们好好研究中国的学问,从诸子百家的思想中汲取精华,学以致用。 2017年立春,叶曼在美国洛杉矶安详逝世,享年103岁,正如她自己预言的那样。 也是在这一年,中国的高铁里程突破2.5万公里,嫦娥五号从月球带回了土壤。 徒弟整理她的遗物时,发现一个小本子,最后一页写着:“中国强不是GDP多高,是街上的孩子敢仰头看星星,乡下的老人能踏实晒太阳。” 如今,中国已经成为全世界第二大经济体,拥有最全的工业门类,歼-20在天空翱翔,中国空间站奔向星辰大海,嫦娥登月,航母下海…… 叶曼的一生,让我们看到传统智慧并非过时的古董。 她从左传中汲取的文化养分,从儒释道思想里感悟的生命真谛,都在她身上转化为面对世事的从容和洞察未来的智慧。