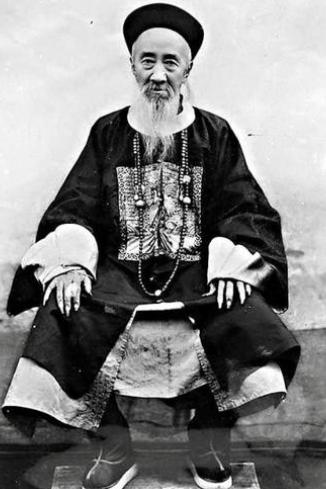

1899年,张之洞审问光绪:“听说你要见我,有事就说,”光绪走向前回道:“朕私下和你说,”张之洞斥道:“不说就办你砍头之罪!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 光绪二十五年秋天,武昌城风声诡异,一桩真假莫辨的闹剧正在悄然上演,街头巷尾开始流传一个惊人的消息:皇帝来了,就在城北一个宅子里,传言说,那位天子身穿明黄色常服,坐马车进城,身后随着一个尖嗓中年人,模样像极了宫里的太监,有人说亲眼见他端坐于太师椅上,手边是玉盏茶盅,器物都带着宫廷印记,更有人说,看他吃饭的样子、走路的姿势,像极了从老画上看到的光绪。 这消息来得突然,却传得极快,没几日,城中百姓争相前往那座宅子前跪拜,有人送瓜果,有人献香茶,甚至有士绅带着古玩字画登门“进贡”,宅子门前挂着黄幡,仆人清道开路,路过的人纷纷避让,更有胆大的小吏悄悄打听那人的身份,却总被几个神情肃穆的随从挡回,那位年轻人始终沉默寡言,既不承认自己是皇帝,也未否认,只是静静坐在院中,偶尔抬手挥一挥,令人不由得生出敬畏。 这场风波正值京城局势紧张之际,自从戊戌政变后,光绪皇帝被幽禁在瀛台,朝政落入太后之手,消息被层层遮蔽,民间几无所知,人们只知道,那位曾大声疾呼改革的皇帝,如今连个消息都难得传出,也因此,当武昌传出“皇帝南巡”的风声,竟有不少人深信不疑,他们想象着皇帝逃出牢笼,悄然南下,投奔张之洞,图谋东山再起。 张之洞此时正坐镇武昌,身为湖广总督,他既是朝廷重臣,也曾在变法之际多有言论支持维新,若真是皇帝南来,按理说,他应是最可能接应之人,这种种巧合,让整件事更添几分可信,可张之洞并未立刻表态,他收到地方官员的呈报后,并未贸然行动,而是先派人秘密探查,并向京城打听动静。 调查结果很快传来,那位年轻人名叫崇福,出身京城戏班,早年因貌似光绪,在“演帝王”这一角儿上小有名气,与他同行的,是被逐出宫的前太监赵德兴,两人早有勾结,趁着京中局势混乱,盗出几件御用品,南下冒充皇帝,他们一路伪装,熟练使用宫中礼制,甚至对不同官员应有的仪态都了然于心,赵德兴以太监身份指挥仆从,崇福则维持一言不发的“天子”姿态,竟骗过无数人。 张之洞得知此事后,心中明白:这不是一场普通的江湖骗局,而是足以动摇地方秩序的僭越,他无法确定两人的真正目的,但若放任不管,局势或将失控,他命人封锁出城要道,调集兵力包围宅子,一举将两人擒下,赵德兴曾试图烧毁赃物,终究未能逃脱,崇福被捕时,仍身着黄服,坐于椅上,神情淡然。 审讯过程并无波澜,面对确凿证据,两人很快交代了整个计划,他们利用民间对皇帝命运的不解与猜测,借着几件宫中遗物和一身戏台功夫,成功打造出一个“南巡天子”的幻影,那些被他们骗得团团转的,不只是百姓,还有一些地方官员,甚至士绅豪门,戏子演得逼真,太监配合娴熟,加上一个混乱的时代背景,这场闹剧就这样成了真。 张之洞没有等朝廷批复,便亲自定案,他深知,这样的事件若被裹挟进更大的政治漩涡,后果难料,他选择果断处置,将两人斩首示众,所有赃物焚毁,武昌城贴出告示,严禁议论,茶楼书场被查封,多处集会被取缔,表面上,风波平息,实则留下了深深的裂痕。 这场事件后来被定名为“僭用御物案”,本应记入史册,却被内务府移入密卷,不再公开提及,但民间未曾忘记,有人在行刑那日偷偷焚香祭奠,也有人继续在私下讲着“皇帝南巡”的故事,有人说,那戏子虽死,却演出了百姓心中真正的皇帝模样,真正的皇帝呢?他依旧困在瀛台,连一份报纸都得靠人偷偷送入,连换几杆枪都要借送军火之名。 张之洞的角色,始终是复杂的,他曾是改革的支持者,却又是地方秩序的守护人,他既暗中帮助真正的皇帝,也不得不亲手斩断一场民间幻梦,他明白,这个王朝已是风雨飘摇,真正的危险,不光来自外敌,也来自内部的不信与迷茫,他不能改变天命,却能尽力维系表面和平。 这场“皇帝现身”的闹剧,其实并不只是骗局那么简单,它揭示的是一个王朝权威的崩塌,一种制度信仰的空壳化,当真皇帝的声音被压制,民间便会制造出新的“皇帝”,他们不在乎真假,只在乎能不能看到希望,崇福不过是个戏子,却因一句“圣上驾到”,便能引来万人叩拜,这不是因为他演得好,而是因为人们太想信。 在那个朝不保夕的年代,人们渴望秩序,却也渴望变革,宫廷里运转着旧制的齿轮,民间却已经开始萌芽新的意识,有人照着报纸上的话去办织布厂,有人开始质疑“祖宗之法”的不变,可与此同时,也有人仍跪拜于假皇帝脚下,只因他穿着黄袍,说了几句戏词。 信息来源:澎湃新闻——清末一桩政治案:面对假皇帝,张之洞“无为误国”