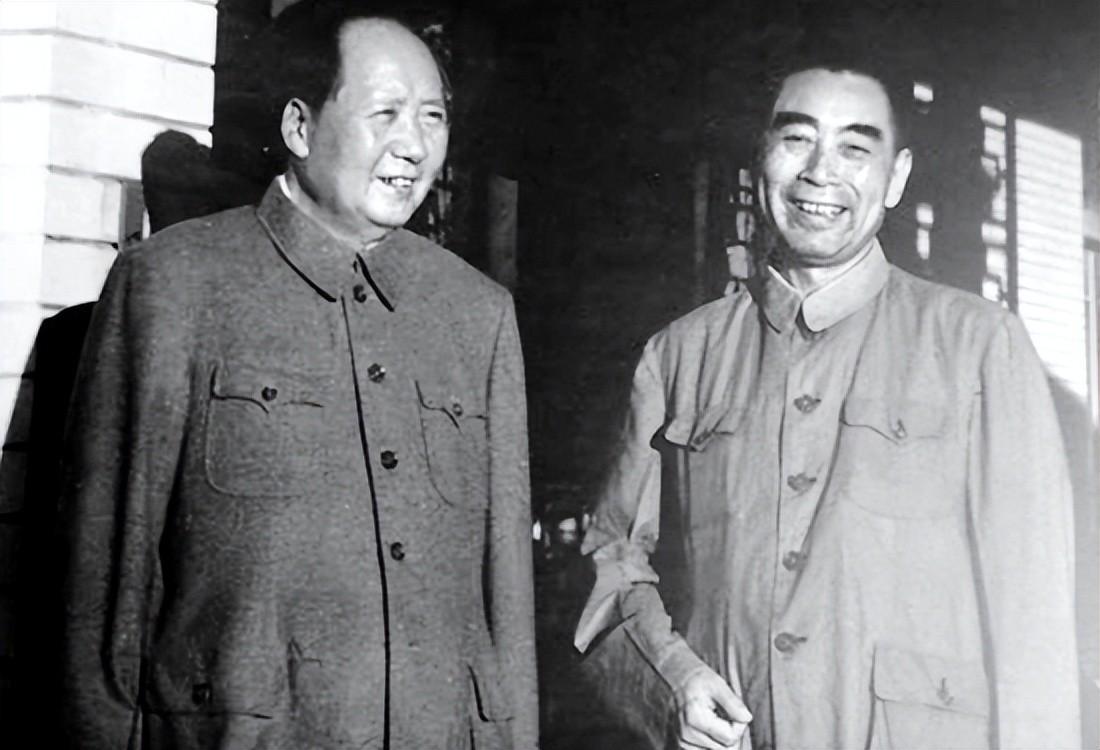

“塔山将军”消失七年无人所知,周总理指示:挖地三尺也要找出来 “1973年3月的一天夜里,你说,堂堂四野爱将就这么人间蒸发?”李德生端起茶杯,眼神比杯中的龙井还要冷冽。作战部的干事答不上来,只能低头盯着茶渣。 这通宵灯火,是周恩来拍板后第三次追查吴克华下落。自1971年“九一三”后,中央一边拨乱反正,一边抢救身体与声誉都被拖垮的老同志。有人说那是一场争分夺秒的赛跑,周恩来给每位调查员都下了死命令——人要活要见人、死要见尸。 在北京西长安街的一间接待室里,厚厚一大摞干部健康花名册摊开。周恩来扫到“吴克华”三个字时,眉头当场锁死:“四纵司令员不见了七年,谁负责?”没人吭声。总理把钢笔往桌上一放:“挖地三尺也要给我找到!” 调查组翻遍了炮兵、铁道兵、人武部,所有档案都标着同一句话:1966年“监护审查”。再往下就像被剪掉的胶片,零星一两行字难拼成完整的画面。夜深风大,北郊监所围墙的探照灯晃动,隐约能听见卫兵换岗的脚步。李德生选了最笨也最保险的办法——开具“提审”手令。纸张不过巴掌大,署着他的名字,却像一把钥匙。守卫见手令,立刻把那位头发半白的将军从地下室领出来。 七年暗室。吴克华衣服肥大,脸颊却凹陷。他第一句话把李德生惊住:“首长,我有罪。”李德生摆手:“周总理请你谈工作,不是问罪。”那一晚,京西宾馆的小食堂煮了面条,鸡蛋敲在汤里。老将军一边吃,一边抬头猛地叹了口气,像要把七年的闷雷一起吐出来。 很多干部只记得“塔山将军”四个字,却未必真了解那座海边小山的惨烈。1948年10月,辽沈大战,蒋介石向锦州投下23个师的筹码,妄想撕开东北野战军的口子。罗荣桓一句话:“塔山若丢,锦州难保。”吴克华接令,带着四纵加十一纵挖壕筑坝。六昼夜,一万多发炮弹把阵地轰成了月球表面,反复争夺的制高点有时一小时易手七次。风沙刮在脸上像刀,四纵伤亡三千仍按死对手,硬是把锦西来援之路堵成绝望。锦州城门被攻破那天,罗总政委只说了四个字:“塔山立功。” 也正因为这四个字,1966年政治风暴来袭时,“资历深”“战功大”反倒成了标签。吴克华被加诸“里通外国”之类莫须有罪名,送往秘密地点看押。没有正式口供,也没有家属探视许可,长达七年,外界只有沉默。 周恩来批准解救后,中央军委迅速为吴克华平反。1975年,他被任命为铁道兵司令员。那一年青藏高原正准备摸底线路,吴克华执意亲赴拉萨。“我走过夹金山,也扛过雀儿山,你们说的海拔,我听着没什么了不起。”车到那曲,海拔4500米,不少随行人员额头青紫、嘴唇发黑,他却拍着氧气瓶笑——“省着点用,留给年轻人。” 沿线官兵最怕的是冻土。压路机轰鸣半夜,又塌回沼泽。七师师长见将军来看,提前吩咐后勤准备丰盛午餐,结果也只凑出海带丝、土豆片;肉条稀得像落单的兵。师长恼火,刚要训人。吴克华把帽檐往下一压:“战士嚼得动我就嚼得动,伙食差是我指挥员的失职。”一句话把师长训得面红耳赤。 回京后,他拉着总后勤部专门要了三辆旧保温车,改装成流动炊事站,又从黑龙江、山东调配高热量食材往高原送。有人提醒“财力紧张”,他拧开钢笔摁在报告上:不供给口粮,钢轨就更贵。 铁道兵撤编前,他对年轻参谋说得最多的一句是:“学会把自己当无名氏,岗位和军衔只是方便群众认你,不是给自己抬身价。”话糙理不糙,很多兵至今仍念叨。 1980年代初,他先后主政成都、新疆、广州三大军区。有人开玩笑:“五任司令,可破纪录了。”吴克华摇头:“破纪录没用,破难题才算数。”工作的最后几年,他常推掉礼节性活动,一头扎进边境连队。南疆风沙大,他在喀什爬上瞭望塔,对身边的警卫员说:“塔山的硝烟是灰色,昆仑的风也是灰色,但边关不能灰。” 1987年5月,病榻上的他让家属去民政部借来空投用的铝合金箱,把骨灰寄回东北。遗言很短——“伴塔山诸弟兄”。飞机越过渤海时,舱门开启的一刻,西北风把灰烬卷向那片他曾死守六昼夜的阵地。塔山无言,但浪依旧拍岸。