1972年,此人骨灰抵京时,周恩来冒雨迎接,含泪道:“正要重用他的时候,他却过早地走了。”毛泽东更是黯然神伤:“再也见不到他了!”

飞机落地那一刻,冷雨夹着风,浸湿了停机坪上的黑色呢大衣,周恩来站在舷梯下,一言不发,等到那名妇人缓缓走下飞机、将骨灰盒交到他手中时,他才低头,手指颤抖地抚过木盒的棱角,眼神空落,仿佛在等待一个不可能的回答。

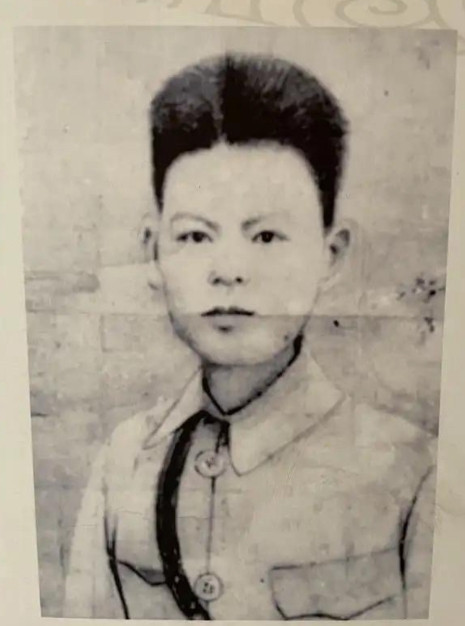

那正是张国华将军的骨灰,一个国家为之泣下的背影,他的生命,就像那条修到天尽头的公路,漫长、艰险、令人肃然起敬。

1950年,那时的18军刚刚准备在富饶的川南扎根,可是一纸命令,却让他们踏上另一条命运的轨道,西藏,这个在地图边缘、现实中却遥不可及的地方,被交给了他们——三万人,一条补给线,要翻山越岭,穿雪地过河谷,从天堂赴地狱,再从地狱凿出一条天路。

张国华,就是这支队伍的主将,他没有慷慨陈词的演讲,没有煽动情绪的标语,而是做了一件让所有将士动容的事——他背着年仅三岁的女儿,站在队伍前面。

他的意思很简单,不是命令你们上路,而是,我自己先走,可命运,从来不以牺牲为代价就满足,就在大军即将启程的前夕,小难病倒了,高烧不退。

张国华没有停下脚步,他明白,整支队伍在等着他一声令下,他不能让几十年的布局毁于一刻的动摇,当天晚上,他开了五个小时的作战会议,然后才赶往医院。

但已经迟了,他到时,病床已空,妻子双眼通红站在那里,眼中是无法发泄的痛,他没有哭,只是戴好军帽,转身回部队。

进藏路上,每一步都刻着人的意志,从草地到高原,从雨林到雪线,士兵们用双脚丈量了整个祖国的边疆,路不通,他们自己开,水断粮绝,他们就挖野菜、捕麻雀、吃皮带。

可是,他们不拿藏族群众一针一线,甚至在暴雨夜里,也不愿踏入寺庙一步,只为尊重当地信仰,就连那些最刚硬的战士,也在这一刻有了柔软的坚持。

这一切,让格达活佛感动不已,他主动去和谈,却被反动势力伤及性命,张国华默默地站在地图前整整一夜,然后下令:昌都,必须拿下!

二十天,5700名敌军被歼,胜利不是终点,1951年开始,张国华率部开启“第二次长征”,铁镐下去,是永冻层,汗水挥洒,是海拔5000米的薄氧荒原。

人民解放军的意义,不只是解放,更是建设,于是,四年时间,十四座雪山、十条激流,被他们一一攻克。

当川藏公路通车那天,高原上第一次响起汽车轰鸣,那声音,如同祖国心脏的跳动,震撼整个世界,而这一切,也慢慢把张国华的身体磨成了一具高原牺牲品。

1955年,他已身患心肺重疾,脸色常年苍白,走路也会气喘,但他没离开,依旧住在高原、盯着建设、咬牙坚持,1962年,印度军队在边境不断挑衅,毛泽东再次点将:“问问张国华,他怎么看。”

这一次,他不是站在军旗下,不是骑在马上,而是扶着病体进了北京,他说了一句特别坚定的话:“我们十八军打的,就是王牌!”

他看穿了敌军的虚张声势,制订出“正面强攻、侧翼穿插”的战术,短短几天便令印军溃败,7000余人被歼,连旅长也被活捉。

西方媒体称他为“喜马拉雅的战神”,但他没有得意,而是发着高烧、徒步翻山,只为了在最前线看清战况,几十年高原生活,张国华把整个人都埋在了雪线之上。

他的战友说,他像一把刀,锋利,直指远方,但始终未曾归鞘,1972年,他在工作会议上突然倒下,永远离开了战友、离开了山河,消息传来时,毛泽东久久无言,只说了一句:“不见了……再也见不到了。”

张国华的一生,没有豪言壮语,没有惊天动地的表白,有的只是背女出征、铁镐凿路、临阵不退,这些琐碎得几乎不被人记住的动作,组成了一个将军的骨架,也铸就了一个民族的脊梁。

而他走的那条路——川藏公路,如今已经走进了新时代,可人们都知道,那条路上,始终留下了一个背着女儿的背影。