1897年寒冬,东京参谋部的精英们在地图前推演“三个月灭亡中国”时,他们绝不会想到,终结这个狂妄计划的不是美式装备的国军精锐,而是一位云南山沟里走出来的“泥腿子”将军。

话说当年在地主家的猪圈里,那时候16岁的罗炳辉蜷缩在草堆中。

他白天放羊时被鞭打的伤口还在渗血,现在的他腹中饥火灼烧。

然而这个连鞋子都没有的彝族少年,此刻最大的愿望不过是吃顿饱饭。

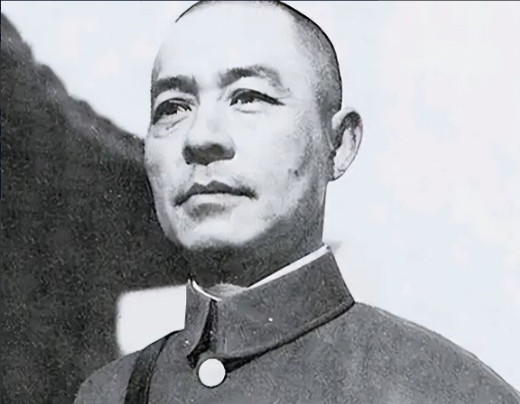

任谁也不会想到,二十四年后,这个“奴隶娃子”的名字会被侵华日军参谋部用红笔圈出,旁边标注着触目惊心的警告,作战无规律,极度危险”。

在1915年,那时候18岁的罗炳辉赤脚走出大山,徒步1100里投奔滇军。

但是当时军阀部队的黑暗却让他心寒。

在这里像什么长官克扣军饷、士兵欺压百姓,这都是常态。

当营长私吞士兵卖命钱时,他当众把银元摔在长官桌上。

见到军官抓“土匪”勒索,他偷偷放人还倒贴路费。

这种“不识时务”的耿直,让他在旧军队寸步难行,却为革命埋下火种。

他的正直融不进去这么个腌臜的地方。

然而之后的转机发生在1929年寒冬。

那时候已是江西吉安靖卫大队长的罗炳辉,突然调转枪口,带着整支部队起义投奔红军。

主席听到这个消息听闻拍案叫绝,这是英雄壮举!此人乃一心追求真理的将军!

1941年4月,江苏六合金牛山,在面对700多名扫荡的日伪军,罗炳辉把部队化整为零,像梅花瓣般撒在五个村落。

日军扑向其中一瓣,守军佯败后撤。

待敌军深入洼地,突然四支小队从侧后杀出,将日伪军堵死在山坳里。

子弹打光的新四军抡起大刀白刃见红,日军尸体堆满山沟。

此战新四军仅牺牲54人,毙伤日伪军500余人,打出1:10的战损比。

当时这帮小鬼子还嚷嚷着三个月灭了咱,这可倒好连门都没有找到。

日军参谋部翻遍《战争论》也找不到破解法,绝望命名为“罗氏战术”。

一个月后,日军5000人五路合围,罗炳辉复制出几十组梅花桩,日军在迷阵中晕头转向,七天被消灭近千人。

而且专打戴白手套的军官!

罗炳辉把老乡训练成三五人小组,像麻雀啄食般神出鬼没。

日军生火做饭,冷枪打翻饭锅。

夜间扎营,煤油瓶裹着鞭炮扔进帐篷。

行军路上,专打军官和向导。

淮南流传真实笑话,一队日军被骚扰三天三夜,大佐举刀冲进高粱地追“麻雀”,结果踩中粪坑陷阱。

这就是罗炳辉的独特之处,他的规矩就是没有规矩,当然这只针对小鬼子。

在1941年冬,桂系王牌军偷袭新四军根据地。

当时罗炳辉带战士在五尖山修地堡,顶盖厚达五米,狙击手专打拉炮的骡马和军官。

当顽军拖着大炮爬上山坡,等待他们的是精准射击。

要知道罗炳辉有“一枪三个半鬼子”的传奇,子弹穿过两人咽喉,掀掉第三个脑袋,钻进第四个胳膊。

直到顽军发射148发炮弹,地堡岿然不动,最后哭丧着脸称其为“攻不破的罗氏堡垒”。

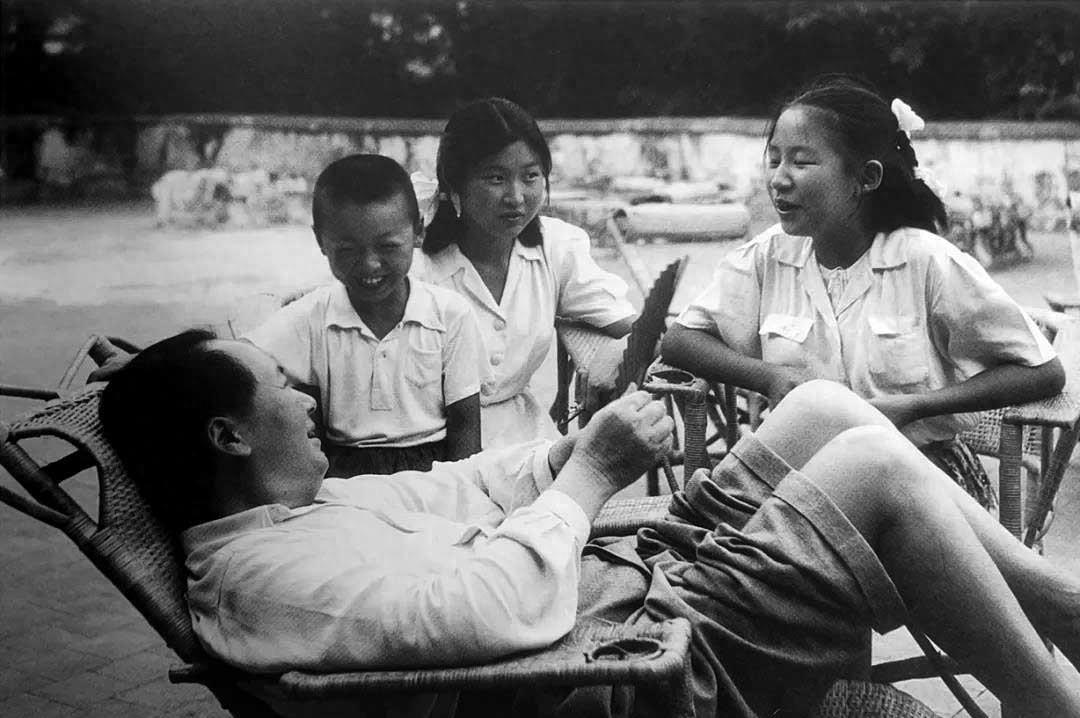

然而常年征战摧垮了罗炳辉的身体。

在1946年6月21日,指挥山东枣庄战役时,他突发脑溢血。

昏迷前,他盯着勤务员的水壶喃喃道,给司机师傅倒水了吗?

这成为他最后的遗言,年仅49岁。

九天后,临沂十万百姓冒雨哭送灵柩。

陈毅亲自扶棺,周恩来题写碑文,人民的功臣,罗炳辉同志不朽。

近年清明,合肥杏花公园的罗炳辉铜像前摆满鲜花。

南京师范大学的学生们重走梅花桩阵地遗址,触摸着五尖山上残存的地堡。

他的战术至今仍在战场回荡,加沙巷战中,哈马斯用“梅花桩”式隧道让以军重装备束手无策。

乌克兰战场,小股部队“麻雀战”袭扰俄军坦克纵队。

当西点军校将“梅花桩战术”列入非对称作战经典案例时,他们研究的不仅是战场布阵,更是一个放牛娃用三发子弹创造的战争哲学,真正的力量,永远来自土地和人心。

以热血铸锋芒,用征途证初心,向伟大的罗将军致敬!