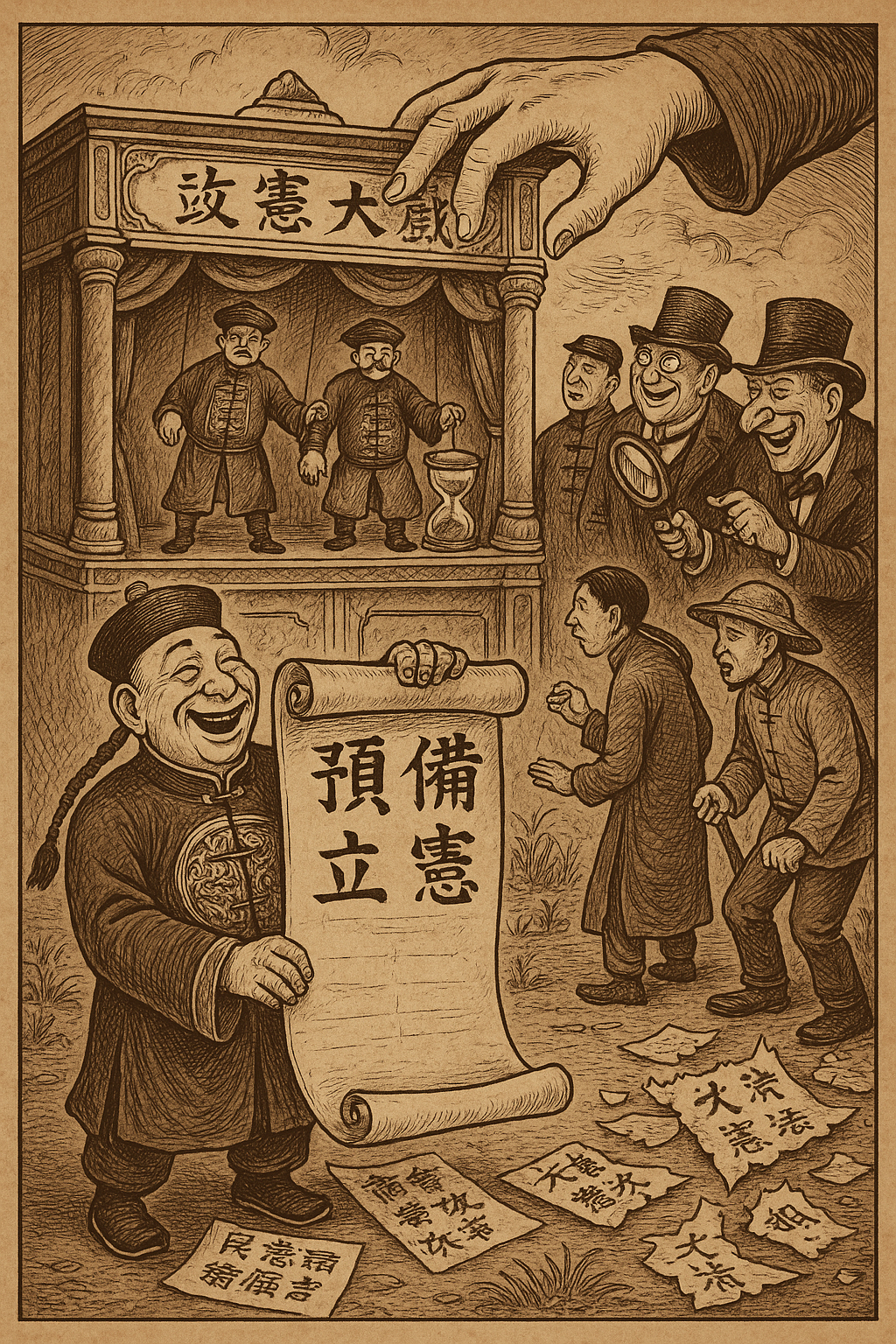

讲述清末朝廷立宪为何失败。

ChatGPT 说:清末的“立宪”失败,其实是多重政治结构、权力逻辑与时机错配共同作用的结果。我们可以从背景—过程—结构性原因—直接诱因四个层面来理解。

一、背景:外压内困下的制度自救

外部压力

甲午战争、八国联军之后,中国主权丧失严重,列强多次提出“借款附带政治条件”(如干预财政、管理海关)。

1900年代,日本、俄国等已建立近代宪政体制(或半宪政),在列强眼里,清政府的专制落后是“不平等”的理由之一。

内部压力

民间维新派、商会、士绅等要求改革,尤其是沿海城市商人和留学生群体。

政府财政窘迫,需要通过“立宪”争取国内外信任,稳定人心、方便借债。

于是 1906 年,清廷宣布**“预备立宪”**,计划 9 年后(即 1915 年)正式实行君主立宪。

二、过程:从“预备立宪”到仓促收场

1906 宣布预备立宪,派五大臣出洋考察各国宪政。

1908 颁布《钦定宪法大纲》,但基本保留皇权至上原则。

1909 在省一级设立谘议局,但无立法权,仅限地方事务咨询。

1910 召开资政院(全国性咨询机构),代表权有限,民选比例极低。

1911 清廷在地方反对声中决定提前三年立宪(1912 年),实则仍想控制议会与宪法制定。辛亥革命爆发,立宪计划中途夭折。

三、结构性原因:制度与现实错位

皇权不松手

《钦定宪法大纲》确立“君上大权神圣不可侵犯”,内阁对皇帝负责而非对议会负责。

甚至在 1911 年 5 月成立的“责任内阁”,13 个总长中 9 人是宗室或亲贵,被讥为“皇族内阁”。

时间表过长

9 年预备期在危机频发的晚清显得过慢,社会不满情绪累积。

民间立宪派(如梁启超)本想以宪政稳步改革,但被拖延感与皇族内阁刺激后转向激进。

缺乏政治基础

君主立宪成功的前提是有独立的、能制衡皇权的议会与法治传统,而清朝缺乏成熟政党、独立司法与财权分立。

地方新军、商人、知识分子缺乏制度化表达渠道,容易走向革命。

财政与军权在中央失控

地方督抚控制着新军与财政,中央虽想立宪,但缺乏硬实力推动。

宪政的“权力分立”反而可能削弱皇权,加剧地方割据风险。

四、直接诱因:1911年“皇族内阁”与武昌起义

“皇族内阁”事件

清廷仓促组阁却大幅任用宗室,彻底打掉民间对立宪的期待。

立宪派士绅由此失望甚至转向革命派。

保路风潮与地方激化

四川保路运动被镇压,导致新军哗变,成为武昌起义的直接导火索。

武昌起义爆发

立宪尚未落地,政权却因军事叛乱迅速崩溃。

各省纷纷宣布独立,清廷失去全国性合法性。

五、简要结论

清末立宪失败,本质是权力结构没变,改革时间太长,政治信任断裂:

它既不能满足民间对快速变革的期待,也失去保守派对皇权稳定的信心;

在内外交困的脆弱时局中,清廷想用“立宪”缓冲革命,结果反而加速了政权的终结。