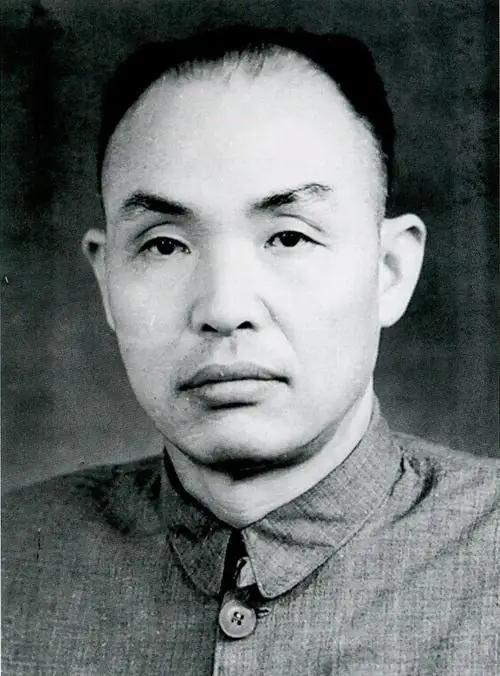

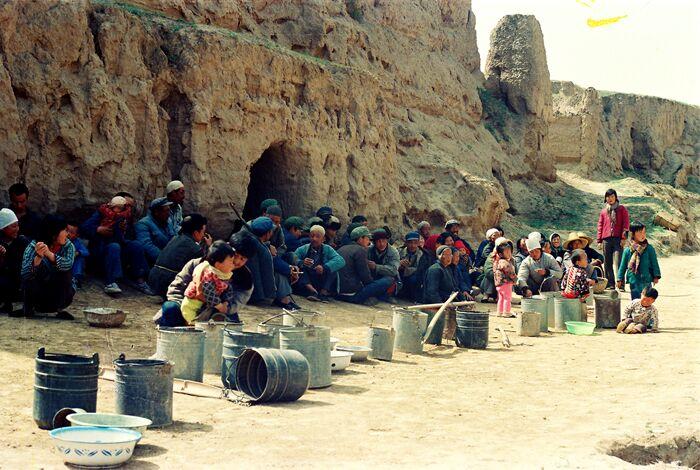

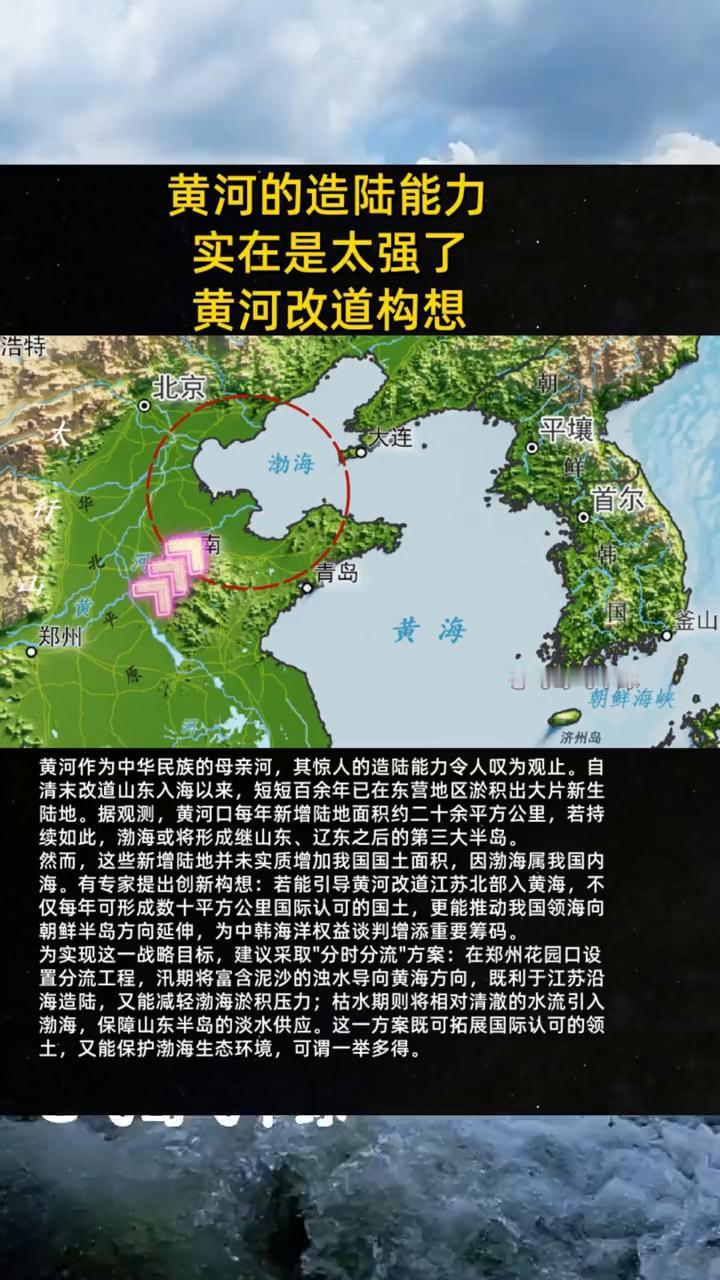

1958年,时任甘肃省委第一书记的张仲良确定了引洮河水上董志塬的计划,这就是“引洮工程”,因为不符合客观实际情况,这项工程也成了张仲良主政甘肃六年的时间里最受争议的工作。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1958年初春,张仲良抵达甘肃,彼时的董志塬,沟壑纵横、干旱连年,村庄缺水、庄稼干枯。 作为新任甘肃省委第一书记,他面对这片贫瘠之地,迅速做出一个决定——将洮河水引上黄土塬,改造陇中,从根本上解决水资源瓶颈,这一决定被命名为“引洮工程”。 工程设想恢弘,从临夏开始修渠,穿越岷县、陇西、渭源等十余县区,将洮河水送至黄土高原。 这条输水线路横贯甘肃中部,最远可达靖远县,全长约七百公里,设计流量每秒百立方米,可灌溉五百万亩土地。 省水电局组织大规模勘测,十二家单位抽调九百人奔赴工地,勘探测线、布设隧洞,标定施工区段,短时间内,工程由设想变为现实,甘肃各地迅速调动人力物资,组织开工。 开工典礼设在岷县固城,省委主要领导集体到场,开工之日,标志着这项被寄予厚望的水利工程正式启动。 按照当时部署,全省计划投入二三十万劳动力,以三年时间完成主体工程,各县按人口和劳动力定额派人支援,工地最多时达到近十七万人。 渠道两岸村庄腾出场地,道路改线、山体开凿,一场大规模的水利施工战役在陇中展开。 工程初期进展迅速,但不久问题接踵而至,渠线必须穿越八盘峡等高风险地段,地质松散、岩层破碎,严重影响施工进度,缺乏现代机械设备,建设完全依赖民工肩挑手扛,进展缓慢。 三年自然灾害导致农村普遍缺粮,劳动力流失严重,施工现场人力骤减,难以维持推进节奏,工程一再压缩人力规模,到1961年,仅剩三千余人坚守在古城库区,次年春,最后一批民工也被遣返回乡。 张仲良起初动员大军投身工程,意在借水利工程带动地方经济,改善民生,但工程缺乏系统规划,过度依赖人力推进,忽视地质、水文、物资等因素,计划和现实之间的巨大落差逐步显现。 财政投入迅速膨胀,国家前后拨款约1.5亿元,实际产出有限,项目未形成成型供水系统,仅完成土石方1.6亿立方米。 人力资源的大规模调动严重冲击农业生产,不少地方因劳动力外调而耽误农时,粮食减产,基层反应强烈。 工程后期,省内多地报告劳工伤亡情况,统计数字显示约两千余人死伤,部分家庭因失去劳动力陷入贫困,项目影响已超出技术范畴,转向政治层面。 1960年冬,西北局在兰州召开会议,批评张仲良“片面追求政绩”,未能依据实际情况决策,会议结束不久,张仲良被免去甘肃省委第一书记职务,引洮工程随之陷入停摆。 1962年,甘肃省委向中央上报终止工程的报告,文件措辞严厉,指出工程投入与收益严重失衡,并对其政治后果予以警示。 工程虽停,但引洮之梦未断,上世纪八十年代,甘肃省重新提出调水设想,并于1992年将其列为扶贫开发重点工程,历经十余年勘察论证,方案数次调整。 2006年,项目正式获得国家批准立项,重新启动,此次建设充分吸取此前教训,引入先进技术,科学选址,重点解决穿山难题。 冻结法首次应用于大口径隧洞施工,TBM掘进机国产化使用刷新国内纪录,7号隧洞打通成为标志性进展。 2014年底,一期通水,洮河水首次顺利流入陇中,覆盖人口超过三百万,2021年,二期主干渠竣工,引水规模扩大,全年可调水5.5亿立方米,新增供水人口三百余万。 供水同时兼顾生态功能,向多条干涸河流补水,恢复水生态系统,灌区农业结构调整,发展中药材、蔬菜等高附加值产业,部分县区企业因水资源改善扩大产能,带动地方经济提升。 引洮工程成为甘肃历史上跨度最长、影响最深的水利工程,从最初的“大跃进”尝试,到后期的科学调水,前后历时半个多世纪。 张仲良在甘肃六年主政期间,这项未竟之举既是他政治理想的体现,也成为他仕途最大的争议点。 工程初衷为民,路径偏离现实,带来深重代价,历史不因一项失败工程否定其人的全部努力,也不会因后期成功而掩盖前期决策的教训,引洮之路,既是水路,也是历史的回声。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:甘肃档案——【晚清以来甘肃印象】引洮工程的历史回望

![这个公司真的是草台班子[笑着哭][笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/18432823298259317085.jpg?id=0)