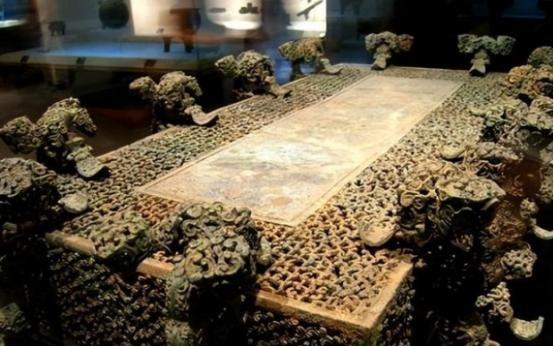

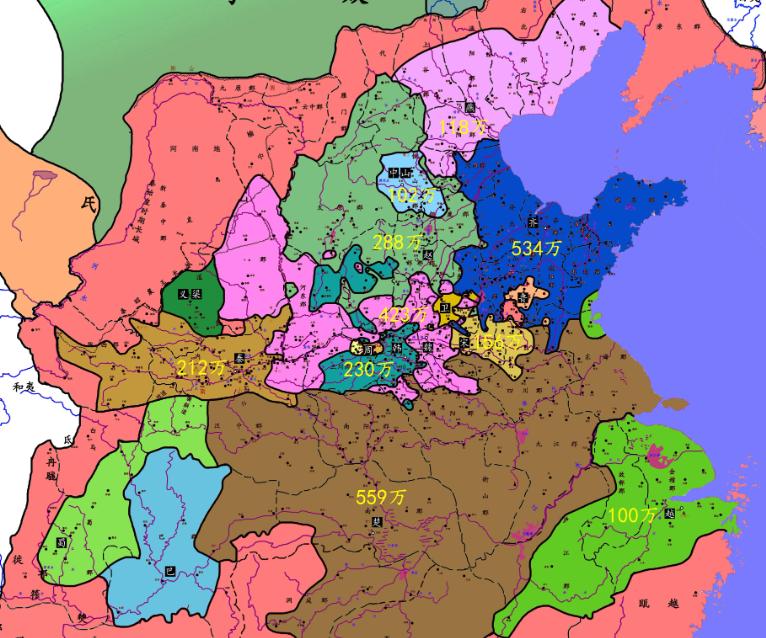

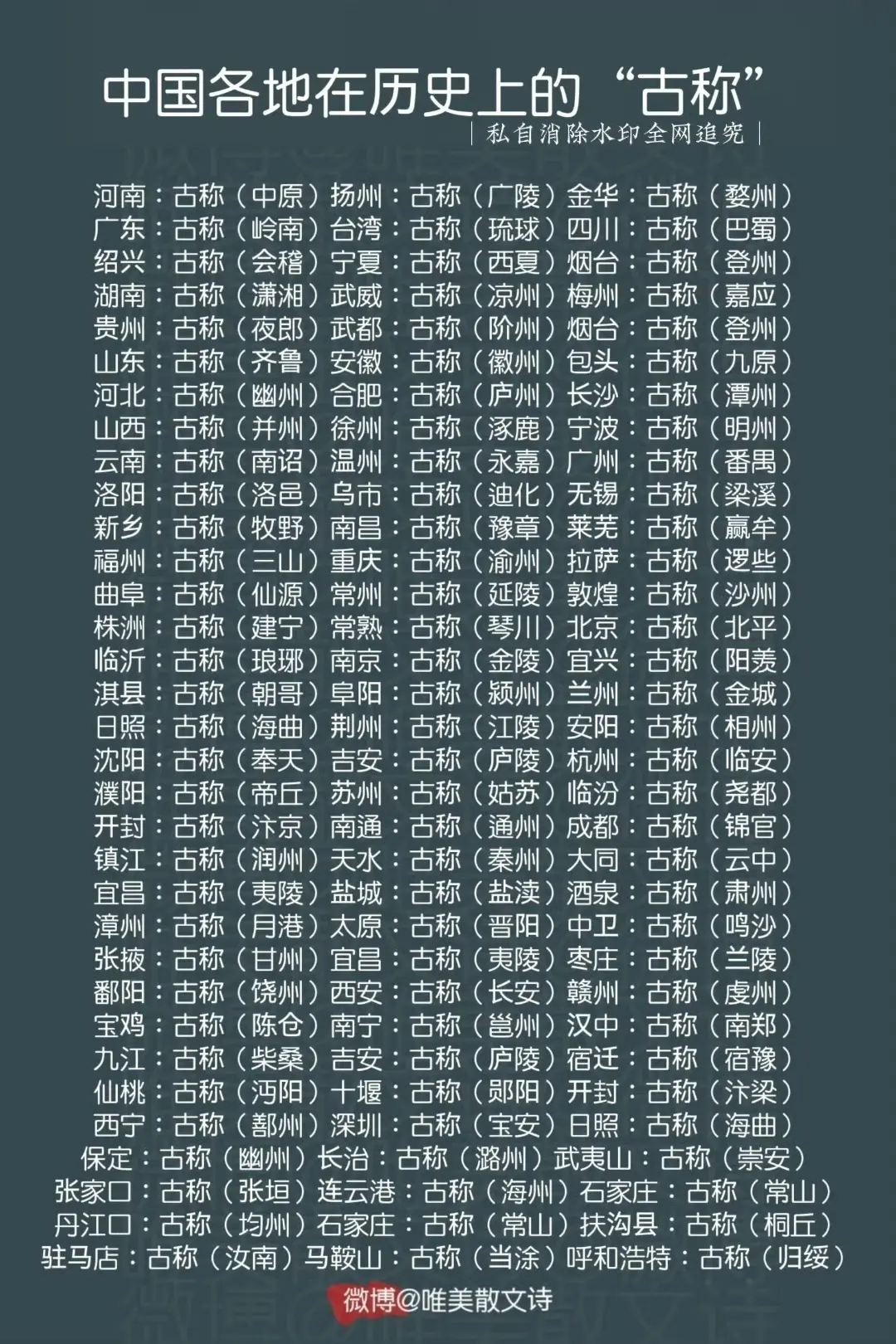

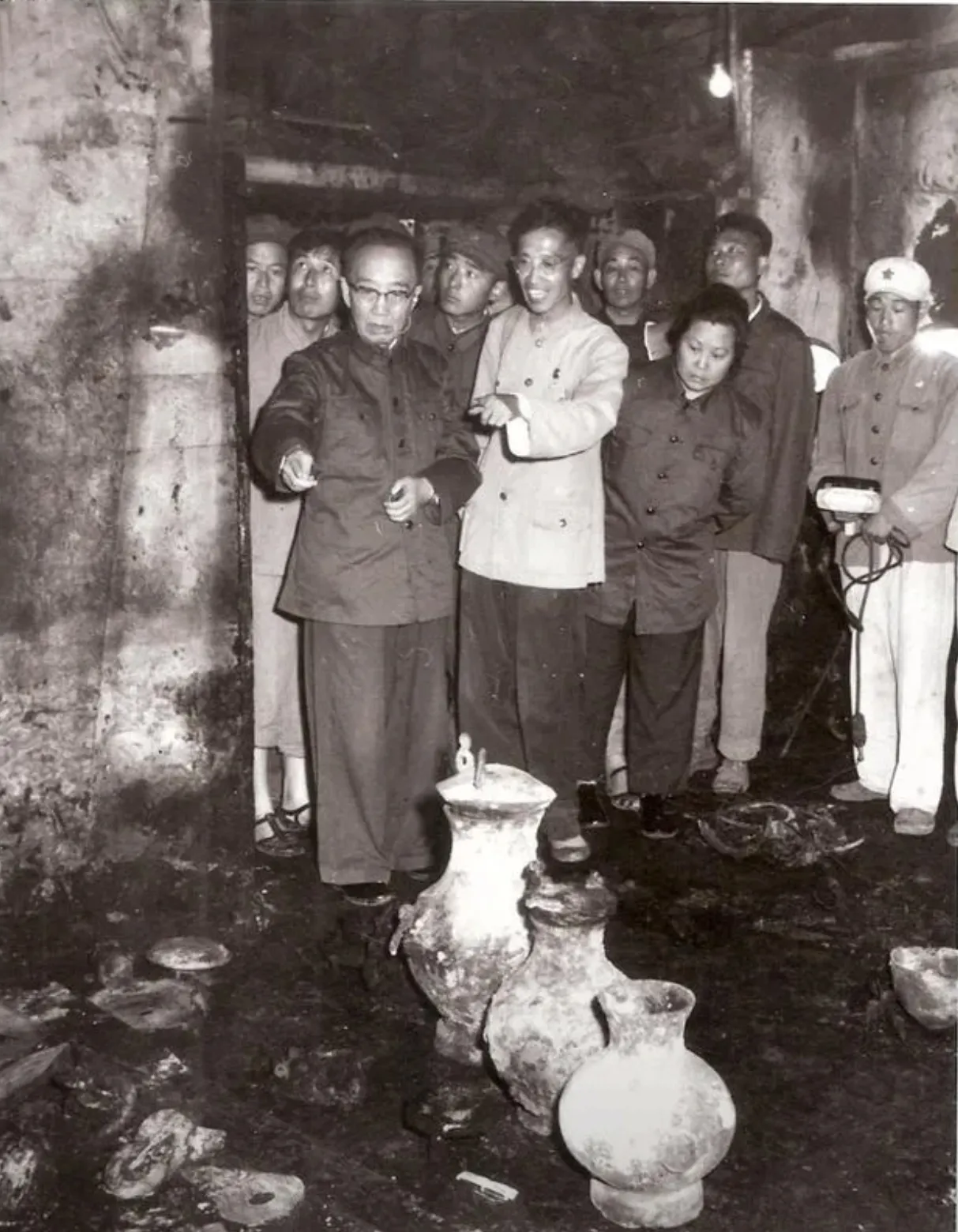

1978年,河南两渔民正在丹江口水库打鱼,没想到一网兜儿下去竟拉不动,于是两人只好猛地一用力拉,突然水里传来“轰”的一声,靠近岸边的地方,竟然露出一个黑黝黝的大洞…… 在河南淅川县的丹江口水库岸边,渔民张大柱和李二根像往常一样撒网捕鱼。 这天也不知道出了什么怪事? 那几年,丹江口水库连续干旱,水位降得厉害,大片库底裸露出来,形成淤泥滩涂。 渔民们日子本就清苦,水退鱼少,生计更艰难。 甚至,有好多因为捕不到鱼,马上连粮食都买不起了。 这张大柱五十多岁,是村里经验最老道的渔民。 他的好搭档李二根三十出头,身强力壮,干活利索。 这两人搭档多年,靠水库养活一家老小,可以说是最强搭档! 那天,他们本指望能多捞点鱼。 结果收网时,两人使劲拽渔网却怎么也拽不动。 等两人铆足了劲猛地一拉,水下突然传来一声闷响,靠近岸边的水域塌陷下去了。 胆子大点的张大柱走近一看,是个大洞,然后在洞口边还散落着几块锈迹斑斑、形状古怪的金属碎片。 岸边塌陷出大洞的消息,传遍了整个下寺东沟村。 村民们纷纷跑来看热闹,还围着那个还在冒泥泡的黑洞指指点点。 有老人嘀咕着“龙脊显灵”,有年轻人好奇地探头探脑。 张大柱和李二根心里却觉得这事不对劲,隐约觉得这事不简单,可能碰上了古墓。 他们不敢耽搁,赶紧跑去公社报告。 公社干部也拿不准,立刻上报县里。 没过几天,河南省文物部门的考古队赶到了。 专家们一看现场,眼睛都亮了。 经过初步勘察,确认这是春秋时期楚国贵族的大型墓葬群! 位置就在水库西岸的下寺东沟村一带。 更紧迫的是,水库水位随时可能因降雨回升淹没遗址,而“河底有宝”的传言早已在周边流传,引来不少觊觎的目光,盗墓贼随时可能动手。 这样一来,这些遗址危在旦夕。 考古队一边向上级申请紧急发掘,一边组织人手保护现场。 下寺东沟村的村民们,在张大柱和李二根的带动下,自发组织起来,晚上拿着手电筒、木棍巡逻,严防死守。 果然,没过多久就有盗墓贼趁着夜色,想来“盗走”墓穴。 结果被警惕的村民和闻讯赶来的民兵赶跑了。 抢救性发掘展开后,考古队首先清理了一座较小的墓葬,出土了449件精美的青铜器和玉。 但这只是开胃菜。 随后,考古队开始研究规模宏大的M2号墓。 当墓室被打开,里面竟然有6098件文物! 在众多珍宝中,一件破碎严重、但纹饰极其繁复的大型青铜器构件格外引人注目,上面隐约可见龙蛇虎豹盘踞于云纹之间,工艺之复杂前所未见。 随着发掘深入,整个下寺楚墓群逐渐清晰。 这片占地约10万平方米的墓地,分布着24座墓葬和多个车马坑,是河南省首次发现如此大规模的楚国贵族墓葬群。 通过对出土青铜器上铭文的解读,专家们确认这是楚国令尹子庚的家族墓地。 子庚是楚庄王的儿子,曾辅佐楚共王、楚康王,位高权重。 这一发现意义重大,它证明了春秋时期楚国的势力范围早已跨越长江,深入到了中原腹地的江北地区,改写了学界对楚国北界的传统认知。 在所有出土文物中,最令人震撼的莫过于那件大型青铜器。 它就是后来被誉为“铜禁之王”的“云纹铜禁”。 刚出土时,它几乎是一堆碎片。 面对这堆“青铜山”,修复工作异常艰巨,河南博物院青铜器修复专家王长青首当其冲。 这位被誉为中国青铜器修复“三大圣手”之一的老师傅,带领团队迎难而上。 他们采用加固、雕制石膏样版、补缺配件、錾花、大焊、铸接、粘接、着色、作锈等复杂工艺。 修复耗时整整三年,才让这件国宝重现昔日光彩。 复原后的云纹铜禁长103厘米,宽46厘米,高28.8厘米,重约94公斤,龙蛇虎豹盘踞云间,是迄今发现的时代最早、体积最大、工艺最精的铜禁,当之无愧的“铜禁之王”。 那么,“铜禁”究竟为何物? 它并非普通的桌案,而是西周以来“酒戒”思想的物质载体。 古人好酒,但是自从商纣王“酒池肉林”导致亡国的教训。 让周公开始,有《酒诰》告诫节制饮酒。 铜禁,便是置于宴席之上,用于承放酒器的“禁酒之台”。 云纹铜禁周身,营造出一种庄重肃穆的氛围,时刻提醒饮酒者保持敬畏与节制,不可贪杯失德。 除了云纹铜禁,墓中还出土了重达152.8公斤的王孙诰编钟。 它是研究楚国礼乐文化的珍贵实物。 整个下寺楚墓群的发掘,持续了数月之久,出土文物数量惊人。 1992年,下寺楚墓群入选全国十大考古新发现,声名远播。 曾经默默无闻的丹江口水库和下寺东沟村,因为这次发现而成为学者探访、游客凭吊的文化地标。 张大柱和李二根这两位普通的渔民,因发现之功和保护遗址的贡献,被淅川县授予“文物保护先进个人”称号。 一次偶然,它不仅带来了震惊世人的“铜禁之王”和无数珍宝,更填补了历史的空白,证明了楚国势力北扩的史实。 主要信源:(上观——早读|近150万平方米,楚国最高等级墓葬揭开神秘面纱)