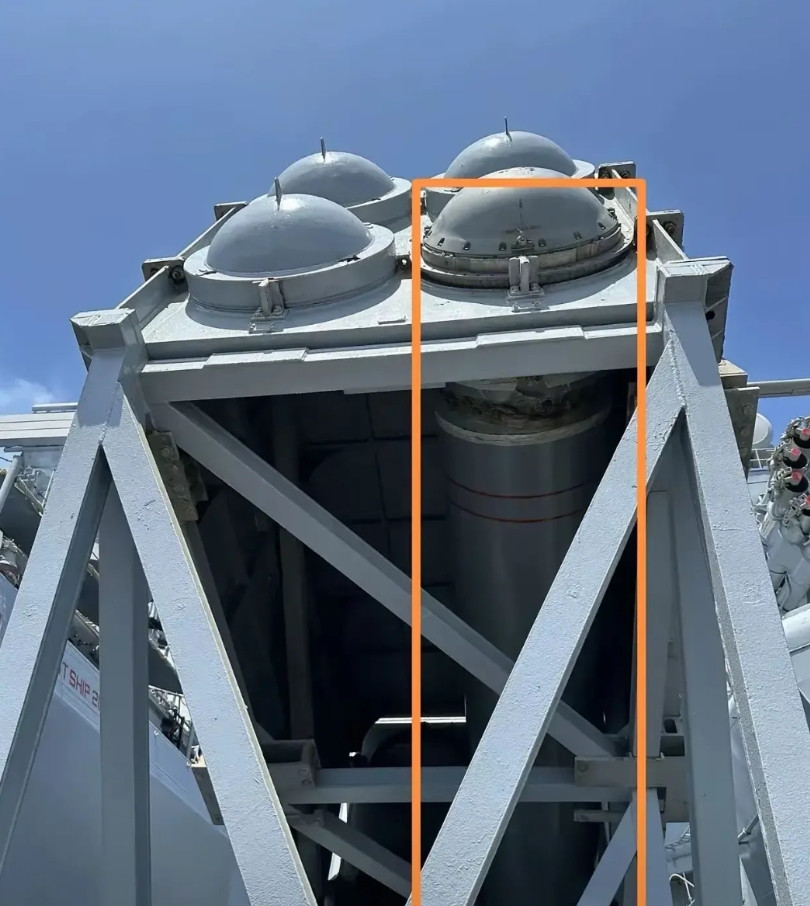

印度军舰高调开进南海“争议水域”,结果下一秒被贴脸开大,中方这次动真格 当印度海军舰队高调驶向南海,准备与菲律宾上演一场联合巡逻时,这本应是其“东进战略”的一次华丽亮相。 谁知舰船的引擎声未远,一幕意想不到的场景就让这场大戏的主角显得有些尴尬。 随舰的菲律宾记者刚离开民都洛岛海岸,便惊恐地发现,海平线上出现了至少两艘庞大的灰色身影,那是来自中国的舰艇,仿佛早已在此等候多时。 那么这场精心策划的联合巡逻,为何开场即终局? 参与行动的印度与菲律宾,各自都打着小算盘。 菲律宾海军发言人坚称舰队顺利抵达了“具有争议的南海水域”,完成了任务。 印度方面则更加高调,向国内媒体大肆宣扬此次巡逻的标志性意义,视其为深化与菲律宾海上联系、推进“印太安全合作”的关键一步。 可是光鲜说辞的背后,是印度一箭三雕的投机心态。 在地缘政治上它试图借介入南海来拉近与东南亚国家的关系,增加在“印太战略”棋盘上的分量。 在军事经济上律宾刚成为其“布拉莫斯”导弹的首个海外买家,印度自然希望借此机会为后续的军火贸易铺路。 而在大国外交层面此举也被看作是在美印贸易关系紧张时,向美国示好的一种姿态。 至于菲律宾它的角色更像是一个引路人,希望引入印度这个域外力量,为自己在南海问题上增加筹码,顺便搅动局势,吸引更多国际目光。 然而理想很丰满,现实却相当骨感。尽管印菲双方极力宣传,但开源情报与媒体很快揭示了另一个版本的故事。 不少西方分析师通过信息追踪发现这支联合舰队的实际活动范围,自始至终都没有远离民都洛岛附近海域,连所谓的“九段线”都没能进入,更别提抵达原定目标黄岩岛了。 更有立场亲近前总统杜特尔特的菲媒爆料,称印度军舰几乎是遭到了中国军舰的“贴脸警告”,行动从一开始就彻底陷入被动。 究竟是什么力量让印菲的盘算落了空?答案就在于中国的强势回应与压倒性的实力展示。 印菲舰队前脚刚走,中国海军后脚就到,而且派出的阵容远超以往常规。 一艘7000吨级的052D型导弹驱逐舰,配上一艘4000吨级的054A型护卫舰,这样的组合一出现,就立刻改变了现场的力量平衡。 这支中国编队并非只是远远观望,而是全程保持在印菲舰队的目视可见范围内,以娴熟专业的航行技巧实施航路管制,用行动粉碎了对方任何靠近黄岩岛的企图。 对比之下印度的舰队配置就相形见绌了。其领头的“德里”号驱逐舰虽有6700多吨的排水量,却缺少现代化的相控阵雷达,不具备区域防空能力。 另一艘“基尔坦”号护卫舰更是仅有2500吨,武器和传感器系统还停留在近四十年前的水平。 有分析甚至直言,这样的军舰在中国海军面前,更像一个“不错的靶子”。 中国这次一反常态,没有像以往监视其他域外军舰那样只派出护卫舰,而是直接出动主力驱逐舰,显然是动了真格。 其背后的战略信号也清晰无比。中国外交部早已言明,任何防务合作都不应针对第三方,更不应介入南海争议。 而这次军事行动就是向首次试图派军舰“插手”南海的印度划下了一条明确的红线:这里不是谁想来就能来撒野的地方。 这场短暂的海上对峙在国际上也激起了不同反应。 以印度尼西亚、马来西亚为代表的东盟国家普遍表现出审慎和担忧,他们不希望域外势力的介入让本就复杂的南海局势更加棘手。 西方的分析师们则普遍认为这次联合巡逻的象征意义远大于实质军事价值,根本无法动摇南海现有的力量格局。 归根结底这次事件再次证明,在南海这片战略博弈场,实力才是维持稳定的基石。 任何试图通过军事姿态来投机的行为,在绝对的力量面前都注定徒劳。 中国的应对策略也日渐清晰:一套软硬兼施的组合拳。硬的一手,是以中国海警常态化的高强度执法为代表,坚决维护主权。 软的一手是中国也从未放弃外交努力,坚持通过双边谈判解决争议,并积极推进《南海行为准则》的磋商。 未来的南海之路需要的不是引入外部的军事搅局者,而是地区国家共同排除干扰,坐下来对话与合作。