1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死前还有一件要事相求!”孙媳妇听后,竟重重点头:“您放心,我一定办到。”

那年的苏州,空气里飘着桂花香,可潘家大宅却笼罩着一层阴云,潘祖年躺在病榻上,脸色蜡黄,呼吸微弱得像秋后的蝉鸣。

这个曾经显赫一时的家族掌舵人,此刻最放不下的不是万贯家财,而是藏在后院的两尊青铜巨鼎,大盂鼎和大克鼎。

他颤巍巍地支开所有人,只留下那个刚满20岁、守寡两年的孙媳妇,房间里静得能听见檀香燃烧的细响,老人盯着这个瘦弱的姑娘,喉咙里滚出的话带着几分愧疚。

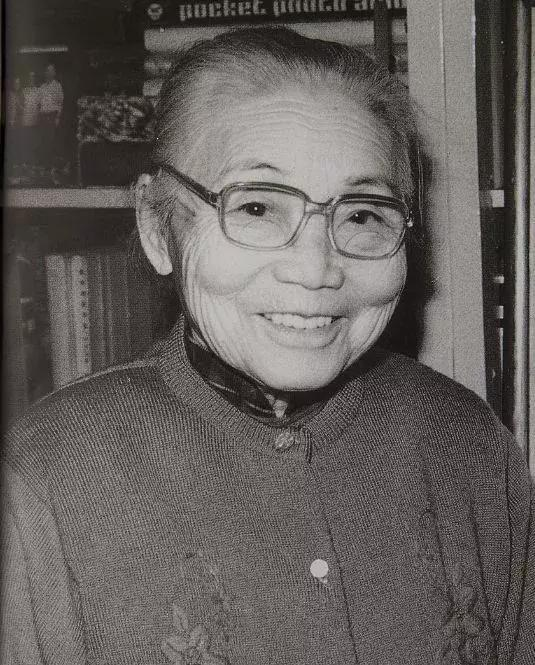

只见潘达于穿着素净的棉布旗袍,手指绞着衣角,她18岁嫁进潘家,三个月后丈夫潘承镜就病逝了,连个子嗣都没留下。

按常理,这种年纪的寡妇该回娘家改嫁,可潘家的规矩像铁打的,她不仅留了下来,还把本姓"丁"改成了"潘"。

此刻她看着祖父浑浊的眼睛,突然跪下重重磕了个头:"您放心,我一定办到。"这句话像把钥匙,打开了一个跨越半个世纪的守护传奇。

潘家可不是普通大户,祖上潘世恩是乾隆年间的状元,到了潘祖荫这代更成了晚清金石收藏界的泰山北斗。

那两尊鼎来头更大,大盂鼎是左宗棠为报救命之恩送给潘祖荫的,鼎腹内壁铸着291字的西周康王时期铭文;大克鼎更了不得,284字的铭文记载着西周土地制度,堪称青铜器里的《史记》。

当年潘祖荫为它们专门建了"攀古楼",连慈禧太后都想开开眼,可如今潘家男丁凋零,唯一的继承人潘承镜早夭,重担竟要压在这个连学堂都没上过的小媳妇肩上。

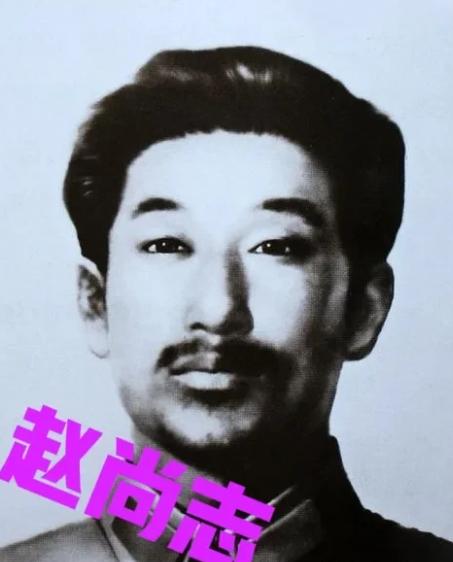

潘祖年咽气后,苏州城暗流涌动,两江总督端方早就对潘家藏品垂涎三尺,派人上门索要不成,竟派兵围了宅子。

潘达于把鼎藏进祠堂暗格,自己天天坐在正厅绣花,士兵把宅子翻得底朝天,愣是没找到。

后来洋人古董商开出天价,600两黄金加上海租界的洋房,她眼皮都没抬:"祖宗的东西,卖了要遭雷劈。"

真正的考验在1937年冬天,日本人占领苏州前夜,潘达于做了个大胆决定,她叫来最信得过的老仆,半夜撬开堂屋地砖,挖了个两米深的坑。

两个裹着棉絮的木箱沉下去时,鼎身上的饕餮纹在月光下闪着幽光,回填土时她突然哭了,不是怕死,是怕自己哪天突然没了,这秘密就永远埋在地下了。

果然第二天日军就冲进潘家,刺刀抵着潘达于的喉咙要宝鼎,这个身高不足一米六的女人硬是扛住七次搜查,眼睁睁看着日军把其他藏品抢走,愣是没松口。

最惊险的是1944年,埋鼎的地面突然塌陷,露出的木箱角差点被巡街的汉奸发现,她连夜把鼎挖出来,塞进柴房堆满烂棉絮的破衣柜里,一藏又是五年。

1951年上海刚解放,潘达于做了件轰动全国的事,她给新政府写了封信,要把两大鼎捐给国家。

信里的话特别朴实:"这东西搁我家也就是个摆设,给博物馆能让老百姓都瞧见。"

文化部长茅盾亲自给她发奖状,奖励的2000万旧人民币,她转手就捐给了抗美援朝前线,有人笑她傻,她却说:"鼎在博物馆,比在我家地下室睡得踏实。"

2004年潘达于百岁寿辰,上海博物馆把分隔在北京和上海的两尊鼎重新聚首,老太太摸着玻璃展柜,突然咯咯笑起来:"你们兄弟俩也有五十年没见了吧?"

在场所有人都红了眼眶,三年后她安详离世,临终前念叨的竟是当年埋鼎那晚的月亮:"特别亮,像给鼎镀了层银。"

这个没读过书的苏州女人,用最朴素的方式诠释了什么叫"国比家大",她守住的不仅是两尊青铜器,更是中国人"金瓯无缺"的执念。

如今在国家博物馆和上海博物馆,大盂鼎与大克鼎的展柜前总是挤满游客,那些三千年前的铭文依然清晰,而比青铜更不朽的,是一个普通中国女性用一生写就的承诺。