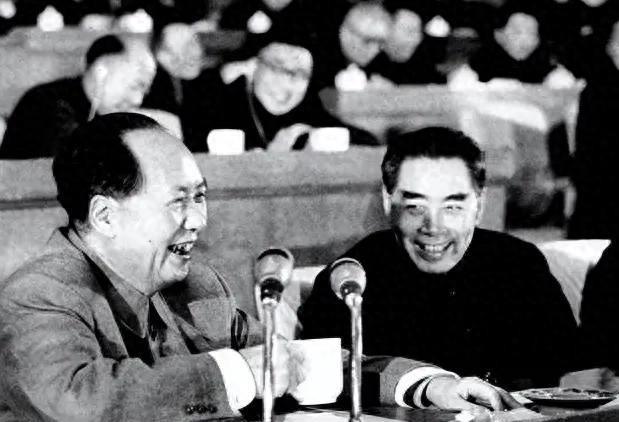

中南海为何不挂“中央人民政府”牌匾?总理反对,主席指出缘由 “1949年10月15日下午,要不要在大门上挂块‘中央人民政府’的牌子?”服务员把话压得很低,仍被周恩来听得清清楚楚。周恩来抬头,摆手,只说了句:“不必。”简单两个字,让现场安静下来。 香山双清别墅里,中央机关已打包完毕,第二天就要迁入中南海。气氛并不轻松:大多数同志对这座昔日帝王行宫既陌生又微微别扭。有人担心迁进去后会不会让群众误解“人民江山”换了包装,也有人琢磨着既然是国家最高行政中心,门口理应有个正式牌匾。问题看似琐碎,却牵出了新中国初创时对政权形象的整体考量。 如果把时间拨得更早,1928年北平国民政府接管中南海时,在门口生生加了一块写有“总统府”字样的木牌,没多久就被尘土糊得看不清。1948年底国民党再度忙着搬迁,连木牌都没顾得取下,仓促离开。对于进驻北京的中共来说,这点往事并非无足轻重:一次次“显摆”都证明,牌匾并不能赋予治国合法性。 毛泽东最初甚至抗拒搬进这座“皇家花园”。在延安十三年,他的住所窄到只能放下一张八仙桌,夜里凉风透窑洞,白天尘土漫天飞。与此形成鲜明对比的,是中南海碧波楼、涵元殿的雕梁画栋。毛泽东不想被误读成“住回皇宫”,更担心群众把新政权看成旧权力的翻版。但眼下的北京能容纳数百名工作人员的安全驻地并不多:故宫符号意义太重,香山交通不便,景山易受外部火力威胁。经过反复权衡,中南海成为不得不接受的“最优解”。 搬迁前夕,工程大队把危房拆、把积水抽,卫生队连夜消毒,毛泽东却强调:“不许大拆大建,浪费不起。”那时外汇储备只有可怜的几千万美元,国库在内战余烬里几乎见底,一砖一瓦都得算计。更重要的是,新政府要给世界留下怎样的第一印象? 周恩来反对挂牌匾的理由十分直接:倘若真有人想找中央政府,一张北京地图加上沿街问路足够;反之,特务想刺探消息,你挂不挂牌子都挡不住。他看重的是“务实”二字。毛泽东随后点头:“人民政府讲究实际,不讲排场。门口挂块字,不如屋里多放两把椅子让同志们坐得舒坦。”一句话定了调。 有意思的是,1954年宪法实施后,一些外地来京开会的干部发现中南海依旧空空如也,甚至一度走错门跑到新华门左侧的保健处,闹出不小尴尬。于是再次出现“要不要补挂牌匾”的建议。周恩来仍然摇头,而这回毛泽东给出了更系统的解释。他在政治局会议上提到,“咱们要把国家机关当作人民的工具,而不是牌匾的展览室。我们是在大海里航行的船,不是泊在码头供人观赏的战舰。”话语简洁,却击中了在座每个人的心思。 1959年国庆十周年大庆筹备期间,周恩来考虑到大量外宾将进入中南海,要求对新华门外立面做一次翻修。汪东兴奉命指挥,总设计方案里原本有两种选择:一是在门楣正中写“中央人民政府”,二是把毛泽东早年写的标语刻上去。汪东兴拿不定主意,深夜赶到菊香书屋,毛泽东已批阅完一叠文件,挥手示意他坐下:“文字太多了,看着累。就五个字——为人民服务,够了。”至此,石影壁上那行遒劲的大字才定稿。 值得一提的是,这背后并非简单的节俭问题,而是一场对政治符号的再造。古代皇家宫苑一向立牌匾,写的是“勤政殿”“体元阁”,每一块都在为皇权背书。新中国不挂“中央人民政府”,却刻下“为人民服务”。这五个字像一把刻刀,把旧时代的象征意义剔除,顺势嵌进共产党执政的价值宣言,效果远比挂任何大匾深刻。 时间线继续向前。60年代,中苏关系开始紧张,国家安全部门提出建议:安装更隐蔽的警戒设施,最好再补一块官方标识,方便检查来访车辆。周恩来仍然坚持原意见,只增加了岗哨,却未批准牌匾。原因很直白:战备状态下,门口越低调越安全。 改革开放初期,大批外企代表、华侨团体来京,北京市公安局又把“补挂牌匾”提上日程。邓小平看了材料,只写一句:“过去怎样,现在仍怎样。”方案再次搁浅。至今,很多第一次来中国的外国元首在严格的车队护送下抵达新华门,常常发出惊叹:“中国政府的‘白宫’竟然没有标志。”但当他们踏进勤政殿前厅,看见墙上的那行“为人民服务”,疑问立刻得到解释。 试想一下,如果门口早早悬挂“中央人民政府”,几十年间更迭三块五块早晚需要更换,而“为人民服务”只需守住初心,便永远不过时。透过这一细节,便能看出新政权在塑造自身形象时的清醒与克制:少一点空洞形式,多一份务实担当。 1976年以后,中南海进一步成为国家决策的核心地带,保卫等级提升,访客审批愈加严格。可是无论安检设备如何升级,门外依旧没有那块期待已久的牌匾。它缺席得如此自然,以至于新生代干部都习惯了“无牌匾”才是常态。 回到开头那个提问:为什么不挂?答案其实很简洁——因为不需要。中国革命本就是为推倒旧制度而来,否定了牌匾背后的权威象征,也就不用再把它重新擦亮。