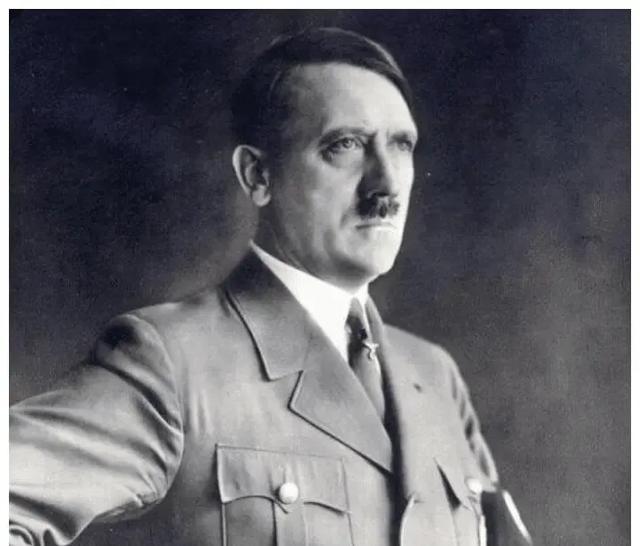

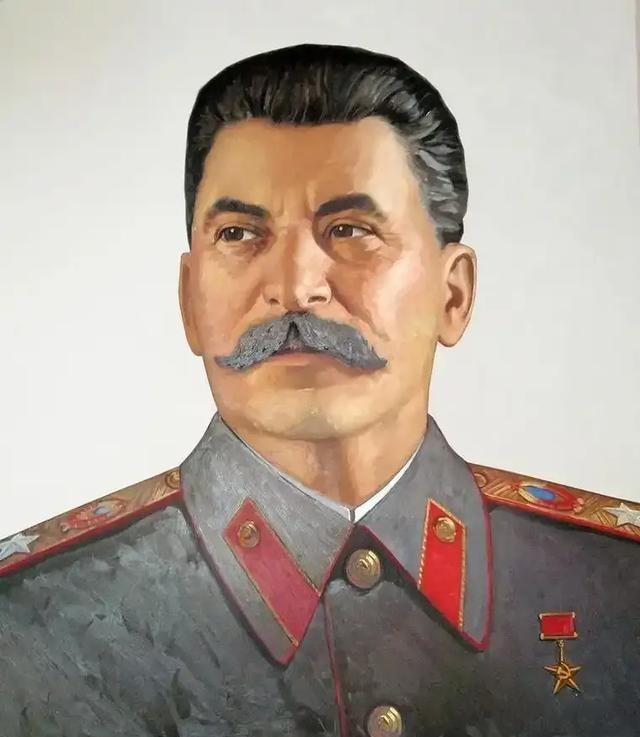

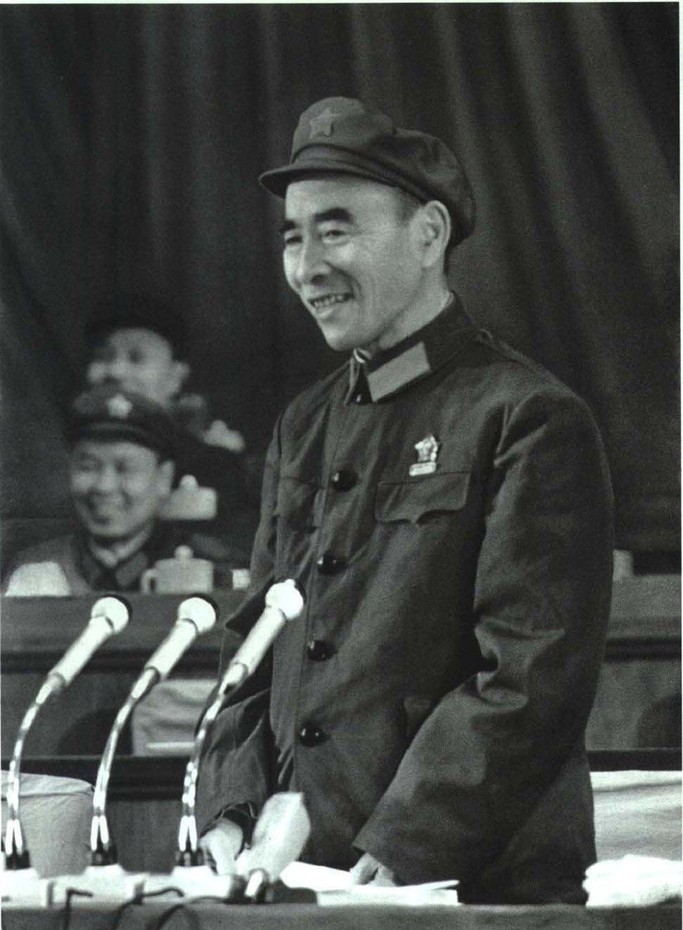

历史真的是巧合:希特勒、斯大林、铁托、托洛茨基,还有弗洛伊德,当年竟居住在一个小地方。 那时候,维也纳是奥匈帝国的中心,人口超两百万,各种民族混杂,文化热闹但社会问题一大堆。穷人住贫民窟,失业率高,1913年自杀人数接近一千五百。政治上,帝国摇摇欲坠,民族矛盾尖锐,革命思想在地下流传。希特勒、斯大林、铁托、托洛茨基和弗洛伊德,这些人从不同地方来,各有目的,却在同一个小区域活动,范围不到几平方公里。希特勒住在多瑙河边的宿舍,托洛茨基在市中心,斯大林短期住工人区,铁托在郊区工厂,弗洛伊德在贝尔格街的诊所。他们没记录过的互动,但可能在咖啡馆或街上擦肩。历史学家指出,这反映了维也纳作为欧洲思想交汇点的地位,吸引了各种野心家和知识分子。巧合在于,他们的路径后来影响全球,却在当时互不相识。 希特勒出生在1889年的奥地利小镇,父亲是海关官员,家庭搬迁频繁,早年辍学梦想当画家。1907年他到维也纳报考艺术学院,两次落榜后靠遗产和卖画勉强生活。1913年,他24岁,住在男子宿舍,靠画明信片和肖像赚点钱,日子过得紧巴巴。那年他继续尝试艺术,但失败让他越来越沮丧,转而对政治感兴趣,阅读反犹书籍。维也纳的多元环境让他接触到各种极端观点,但他当时只是个失败的年轻人,没啥影响力。历史记录显示,他那时已形成种族偏见,但还没组织能力。相比其他人,他的生活最底层,常去咖啡馆闲坐。巧合的是,这地方离托洛茨基和弗洛伊德的活动区不远。这段经历后来被他用来宣传自己早年的“奋斗”。研究者认为,维也纳的失败经历加深了他的怨恨,为以后铺路。 斯大林原名朱加什维利,1878年生在格鲁吉亚贫困家庭,早年进神学院但被开除,转入革命活动。多次被捕流放西伯利亚,每次都逃脱。1913年1月,他用假护照到维也纳,住了一个月,目的是研究马克思主义和民族问题。那时他写《马克思主义与民族问题》,为布尔什维克党工作,还见了托洛茨基,但两人关系一般。他泡图书馆,参加地下会议,日子低调。维也纳对他来说是避难地,远离沙皇警察。历史资料显示,他那时已用“斯大林”化名,显示出铁腕作风。但在维也纳,他只是个普通革命者,没引起注意。相比希特勒,他目的明确,专注理论。这次逗留让他深化观点,后来用到实践中。巧合在于,他和托洛茨基同编辑报纸,却意见分歧。 托洛茨基原名布隆施泰因,1879年生在乌克兰犹太家庭,早年参与革命,1905年领导彼得格勒苏维埃,被捕后逃亡。1907年起他定居维也纳,到1914年,住在市中心,主编《真理报》,宣传马克思主义。1913年,他继续写文章批判沙皇,报道巴尔干战争,记录民族冲突。那时他已小有名气,但生活不富裕,靠稿费维持。他和妻子常去画廊,显示出文化兴趣。维也纳对他来说是安全基地,远离迫害。历史记载,他和斯大林在那儿见过面,但没深交。托洛茨基的理论如永久革命在那儿成型,后来影响大。相比铁托,他更注重笔杆子。巧合是,他常去Cafe Central,希特勒也可能去过。这段时期让他积累经验,为回国革命做准备。研究显示,维也纳的自由氛围帮他发展想法,但战争爆发后他被迫离开。 铁托原名布罗兹,1892年生在克罗地亚农民家庭,早年当铁匠学徒,1910年入伍奥匈军队,学机械技能。1913年,他到维也纳打工,先在Daimler工厂做机械师,测试汽车,后来被征兵到 Zagreb服役。那年他晋升军士长,是团里最年轻的。那时他接触工人运动,学德语,参加击剑和跳舞。维也纳对他来说是谋生地,没深政治涉入。历史资料显示,他生活简单,专注工作,和工友聊罢工话题。但相比斯大林,他只是个普通劳工,没革命野心。巧合在于,他住郊区,离市中心不远。这段经历让他见识工业世界,后来用到领导中。研究者指出,维也纳的劳工环境影响了他对社会主义的初步认识,但那时他还没加入党派。战争后他被俘,才转入革命。 弗洛伊德1856年生在摩拉维亚犹太家庭,1873年进维也纳大学学医,1886年开诊所。1913年,他57岁,住在Berggasse 19,继续发展精神分析理论,出版《图腾与禁忌》,探讨文化起源。那年他领导国际精神分析协会,接待患者,写论文。那时他的想法如潜意识和转移已成熟,影响心理学。维也纳对他来说是工作基地,患者多。历史记载,他常去Cafe Landtmann,但没和年轻人互动。相比希特勒,他已成名,但两人路径不同。巧合是,他的诊所离希特勒宿舍不远。这段时期让他理论更系统,后来传播全球。研究显示,维也纳的知识氛围帮他完善观点,但纳粹崛起后他被迫离开。