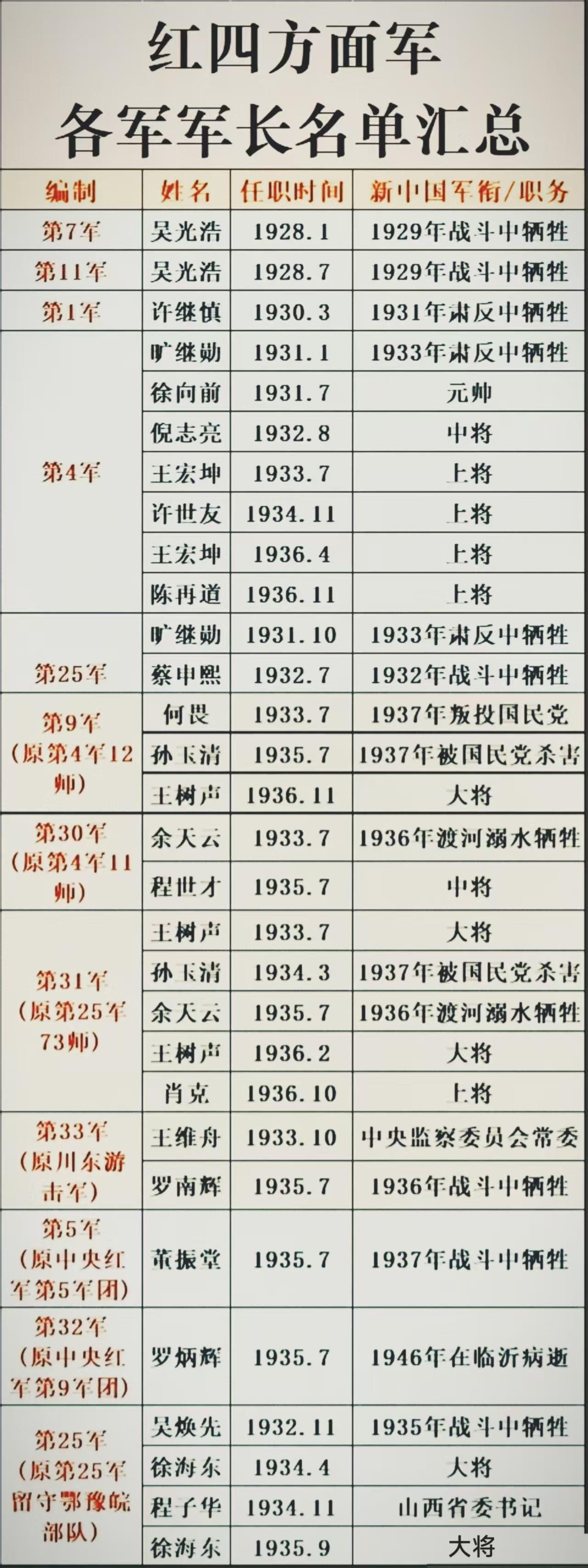

他23岁当军长,授衔时,搭档辞让大将军衔,他却只获得了中将军衔 “1955年8月,北京西郊招待所。”“世才,要不要也去试试那身新制式礼服?”警卫员在门口探头。程世才放下茶杯,轻声答:“领到什么衔,就穿什么衣。”一句话,道尽他的沉稳与豁达。 颁授军衔的名单一公布,许多人倒吸一口冷气:曾在鄂豫皖并肩浴血的李先念,干脆写报告辞去本可能到手的大将军衔;而当年23岁就暂代军长、挺进河西走廊的程世才,只排进中将一栏。这组反差立刻成为茶余饭后的谈资,也勾起老兵们对往昔枪火的回忆。 把时间拨回二十年代末。湖北大悟山脉深处,一户贫寒农家迎来男婴,取名程世才。穷苦出身没能压弯他的脊梁,反倒练就一股不服输的倔劲。1930年春,他揣着半升米,徒步赶到红一军招募点。那支仅两千人的队伍,军长许继慎、副军长徐向前,装备短缺到连胶鞋都要轮流穿。18岁的程世才没多想,直接在花名册上按下指印。 枪声是少年最好的导师。第一次遭遇战,他跟随排长冲锋,弹壳在脚边翻滚,他却只记得用尽全力拉机栓。战斗结束,排里补充新兵时发现:原来的排长牺牲了,连长指着他,“你顶上。”就这样,他从战士变成排长,间隔不过半小时。后来回忆那天,他笑言:“真不是提拔,是逼着成长。” 1931年冬,鄂豫皖苏区形势大好,各路红军在曾中生、许继慎指挥下节节扩张。李先念担任团政委,注意到这位19岁排长,评价“脑子转得快”。正话音未落,局势骤变。敌军六万大兵包围苏区,红四方面军被迫北上。撤离途中,程世才连夜翻阅地图,向徐向前毛遂自荐:“让一个团切断敌人退路,其余部队猛插两翼,可一口吃下十几个团。”徐向前大笔一挥同意。那一战,红军歼敌整整十三个团,追击队长正是程世才。战后,他升到师长兼政委,距入伍仅两年。 1933年春,红三十军成立。余天云、李先念分任军长与政委,程世才担任八十八师师长。几个月后,余天云调离,年仅二十三岁的程世才临危受命,代理军长。懋功会师时,毛泽东握住他的手:“年轻的军长,好。”一句夸奖,让不少老同志侧目。本来,年轻意味着锋芒,也意味着未知的考验。 最大的考验出现在西路军西征。河西走廊凛冽的风,把缺粮少弹的现实撕得血淋淋。三个军长里,只有程世才从祁连山突围成功。1937年4月,星星峡会合中央代表陈云、滕代远,他领着不足两百名官兵,衣衫褴褛地行礼。有人劝他休整,他摆手:“缺几颗子弹,枪法不能缺口。” 全面抗战爆发,他被派往冀热察挺进军任参谋长,随后带十二支队转战平北。岁月推着他辗转——辽东军区副司令、东北三纵司令……位置不算显赫,却专啃硬骨头。与许世友、陈锡联相比,战绩亮眼度稍逊,但行伍间对他的评价出奇一致:敢想、敢打、敢担责。 1952年全军评定等级,他被划为副兵团级,当时就有人私下嘀咕“有点委屈”。然而真正影响1955年军衔排序的,不只是资历。抗战期间职务偏低、西路军失利带来的阴影、以及各方面军代表名额平衡,都成了考量因子。军衔评审小组曾将他的名字列在上将栏又划掉,文件反复修改数次,最终定为中将。 值得一提的是,他自己对此毫无介怀。授衔结束仅十天,他便北上沈阳任军区副司令,旋即被调去掌管装甲兵。那一年,中国装甲兵不过几百辆坦克,多数是缴获品;他硬是在23年里摸着石头过河,组织第一套步坦协同教材,推行冬季机动训练,把机械化壳子里的“中国式打法”填了进去。 1982年离休时,装甲兵学院操场上举行告别列队,他向学员们摆手,“别叫将军,叫老程。”风雪中,言语简单,却透着兵味儿。李先念后来用短短一句话概括这位战友:“智勇兼济,攻守皆行。”在行伍之间,评价未必要靠军衔决定分量,更看一辈子能否把枪口始终对准正确的方向。 程世才的故事,留下一个有意思的注脚:战场上刀光剑影的拼杀能决定胜负,却未必决定后来的星章高低;而一个人能否泰然处之,恰恰照见军人的另一种气度。