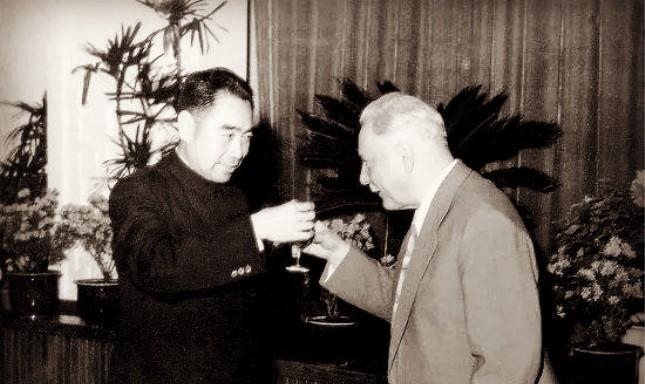

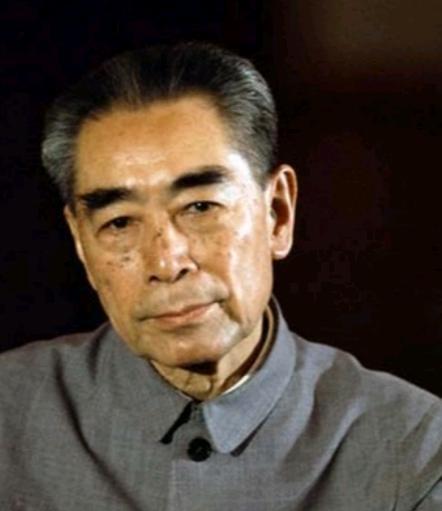

1975年周总理病重,需要吃鸽子蛋增加营养,却到处都买不到,赵炜就对邓颖超说“宋庆龄家里养了200多只鸽子……” 1975年,周总理的病情到了一个几乎难以挽回的地步。 那时候的中南海,不像今天这样信息通达,所有人的表情都写满了紧张,讲话也轻得几乎听不见声。 总理的身体已经无法进食普通饭菜,医生建议尽可能找些柔软又有营养的食物。 他能吃下去的,几乎只剩下鸽子蛋了。 问题是,这年头哪儿来的鸽子蛋?北京那时候正值严冬,大雪封门,普通百姓家里就算想养几只鸽子,也得费一番心力,更别提能下蛋。 偏偏就在这节骨眼上,有人想起了宋庆龄。 宋庆龄养鸽子,是出了名的。 从北京方巾巷到后海,再到上海淮海路,她一路养了几十年。 她不是那种一时兴起、三分钟热度的养法,而是真拿这些小生灵当朋友、当寄托。 谁进她家院子都能听见鸽子“咕咕”叫,在屋顶上盘旋,或者干脆落在她肩膀上啄食。她有时候穿着旧毛呢外套,袖口磨白了,也不在意,提着小盒子,一边吹口哨一边喂鸽子。 她自己也说过,养鸽子这件事,其实早在孙中山还在世时就开始了。 那时候他们俩在广州住着,楼顶有鸽舍。 孙中山喜欢鸽子,说它象征和平,说它不争不抢、干净得很,宋庆龄就跟着喜欢了。 鸽子在她手里,已经不光是宠物了。 她每天细心喂食,能记得每一只的脾气。那只紫色羽毛的小鸽子死后,她亲手埋葬,还念念不忘,一叫名字,其他鸽子也都飞过来。 她说过一句话,说鸽子是和平的象征,但也是她生活里唯一一群不会背叛她的生灵。 听上去有点凄凉,却也真实。 所以,当她得知周总理病重、急需鸽蛋时,没有犹豫。 她没有大张旗鼓,也没有号召谁帮忙采买,而是转头就让身边工作人员进鸽舍去翻。 正是寒冬,地冻天寒,连鸽子都缩成一团,更别提产蛋。 她自己穿着厚外套,在鸽舍前走来走去,鸽子们咕咕叫着,似乎也能听懂她的焦急。 那天他们总共翻到了两枚新蛋,又从储藏柜里找出了三枚旧的,加起来刚好五个。 她找了一个纸盒,用柔软的纸巾一层层垫好,交给身边的女孩隋永清,一遍遍叮嘱:“路上慢点,别碰碎了。” 那天,送蛋的人去了西花厅,连赵炜都没出来,只是值班人员接过盒子就走了。 这一反常的安静,让人心里发沉。三天之后,周恩来去世的消息传来。 五颗鸽蛋送到的时候,他已经吃不下了。 这一段历史,很多人都没注意过。 鸽蛋是小事,饲养鸽子也是小事,但放在那个时刻,它就不小了。那是一个老朋友对另一个老朋友最后的惦记,是一个和平主义者在国家危局中的一点温柔。 周恩来和宋庆龄,一个是共和国的总理,一个是孙中山遗志的守望者,他们彼此没有过多言语往来,但那份彼此懂得,一直都在。 更难得的是,这种温柔不是临时起意。 鸽蛋她不是第一次送,平时就爱把新下的蛋收起来,挑几个给朋友寄去。 她还会在信里备注:“鸽蛋若不够新鲜请勿食,权作念想。”这些话,写得规规矩矩,却藏着亲昵。 有时候,她甚至会让人把蛋送到医院给某个生病的老干部,说那是“她的和平鸽送的问候”。 她对鸽子的感情,从来不只是养着玩。 早在1952年,她就和郭沫若一起筹办“亚洲及太平洋区域和平会议”。 那年她看中了毕加索画的和平鸽,把它印在大会文件夹上,自己办公桌上一放就是几个月。 鸽子成了她的象征,不只是生活层面,还是政治层面的语言。 那些年国际来访的政要,一进她家看到鸽子,有的还会笑着说:“这位夫人真有雅兴。”但其实,他们不知道,那些鸽子比礼仪更有分量,是她对和平的坚持。 特殊期间,《文汇报》那篇社论骂人养花养鸟是“腐朽生活方式”。 宋庆龄听见这话,脸都白了。 她沉默了很久,最后对身边人说:“把鸽子处理一下吧。”那一晚,没人说话。 鸽子最终被分送出去,但没过几天,又陆续飞回了院子。它们认人,认家,不肯走。她听说鸽子回来了,只说了一句:“它们比人忠诚。” 她不爱说重话,但有时轻描淡写的一句,比大声疾呼更让人难忘。 1979年,有记者要拍她和孩子们的合照,她笑着同意了。 孩子们围着她,一张一张拍。拍完了,摄影师说可以收工了,她却说:“再来一张,带鸽子的。”于是她吹口哨招呼鸽子。 鸽子不动,围着她打转。 她叹了口气,说:“是我喂它们太少了,不亲了。”其实不是,是鸽子吃饱了。 那天她笑着回房,谁也没想到,那是她和鸽子们最后一次合照。 她去世那年,鸽舍还在,鸽子照飞不误。 工作人员轮流喂食,鸽子们照例在屋檐打圈,像什么都没变。 直到几年后,一个信鸽协会的人来访,听说宋庆龄爱鸽如命,当即表示愿意捐赠十二对名鸽,名字也起得用心——“和平、统一、友谊、繁荣、回归、富强、大同、发展……”这些词汇,不就是她一辈子在追的目标吗? 那些鸽子成了象征,也成了延续。 #头号创作者激励计划#