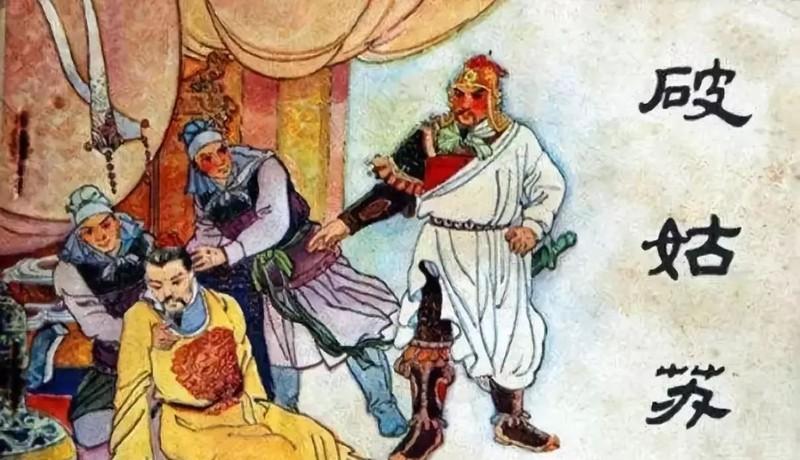

公元1367年,朱元璋灭了张士诚之后,专门下令将被俘的张士诚的三位宠臣腊制成肉干,悬挂在苏州城楼上,以此显示应天迎人。 历史上最残酷的示众手段是什么?朱元璋给出了答案。当他攻破苏州城后,并没有满足于张士诚的死亡,而是将目光投向了那三个曾经围绕在张士诚身边的宠臣。黄敬夫、蔡文彦、叶德新,这三个靠溜须拍马上位的小人,即将面临一种前所未有的残酷惩罚。 黄敬夫、蔡文彦、叶德新三人在至正二十三年(1363年)九月张士诚自称吴王时,被任命为参军。这三个人原本都是默默无闻的小角色,却凭借着一张巧嘴在张士诚身边站稳了脚跟。黄敬夫是个落魄书生,善于察言观色,每当张士诚心情不好时,他总能说出几句让主子开心的话。蔡文彦出身商人家庭,最擅长投其所好,什么时候该说什么话都拿捏得恰到好处。叶德新虽然确实有些理财才能,但更贪婪,利用职务之便中饱私囊。 这三个人有个共同特点:都极其善于阿谀奉承。当张士诚想要安逸享乐时,他们就说”王上英明,保境安民才是王道”;当张士诚对战事忧虑时,他们就安慰说”敌军不过强弩之末,王上不必过虑”。正是在他们的蛊惑下,原本还算有些见识的张士诚逐渐沉溺于享乐,对外界威胁失去了应有的警觉。民间早就有歌谣讽刺:“张王做事业,专靠黄蔡叶。一朝西风起,干瘪。” 至正二十七年(1367年)九月,平江城被攻破,张士诚被俘。朱元璋在审讯俘虏时,对这三个宠臣格外关注。在他看来,正是这些只会溜须拍马的佞臣,让原本可能成为劲敌的张士诚变得昏庸无能。朱元璋决定给他们一个特殊的惩罚,不仅要杀死他们,还要让所有人都看到佞臣的下场。 朱元璋下令对这三人实施腊制刑罚。这种刑罚极其残酷,就是将人处死后,用盐巴和香料对尸体进行防腐处理,使其不会腐烂。整个过程持续了十几天,直到三具尸体完全脱水,变成了干瘪但不会腐烂的标本。 苏州城楼是全城最高的建筑,朱元璋特意选择这里作为悬挂地点。三根粗大的绳索从城楼垂下,三具腊制的尸体被高高悬挂起来。北风吹过,尸体在空中摆动,发出令人毛骨悚然的声响。这种震慑效果是立竿见影的,每当有人从城楼下经过,都会不由自主地抬头看一眼,然后匆匆离去。 朱元璋向苏州征收了超乎寻常的重税,苏州一府的税赋比浙江一省的税赋还多。在沉重的税负压迫下,苏州百姓对过去张士诚时期的相对宽松政策更加怀念。城楼上的三具尸体逐渐成为了苏州人心中挥之不去的阴影,但更令人恐惧的是这种惩罚所传达的政治信息:任何被认为是佞臣的人,都可能面临同样的命运。 朱元璋对苏州百姓的报复远不止于此,“上恶吴民殉守张士诚,故重其科”,对苏州施以重赋,使得”吴民世受其患”。文人学士们看到城楼上的惨象,都变得格外谨慎。原本活跃的文化沙龙消失了,士人们之间的交往也变得小心翼翼。任何可能被解读为对政府不满的言论,都被严格避免。 三个月后,朱元璋下令取下三具尸体,但这次处罚的影响却远远没有结束。从此以后,“黄敬夫、蔡文彦、叶德新”这三个名字成为了佞臣的代名词。明朝初年的官员们在议论政事时,经常会用”莫做黄敬夫”来互相警醒。洗劫豪民、人口大规模流失的直接后果,就是在朱元璋去世三五十年后,苏州城依然一片萧瑟,“乡人多被谪徙,或死于刑,邻里殆空”。 这种恐怖的示范效应一直延续到明朝中后期。黄敬夫、蔡文彦、叶德新三人的结局,不仅仅是个人悲剧,更反映了一个时代的政治生态。他们的死,既是对自己错误选择的偿还,也成为了后世为政者的一个深刻警告:在任何时代,投机取巧和阿谀奉承都不会有好下场。这三具悬挂在苏州城楼上的腊制尸体,成为了那个时代最残酷也最直接的政治宣言。 六百多年过去了,苏州人至今还保留着”讲张”的习俗来怀念张士诚,可见民心向背的力量。而那三个宠臣的悲惨下场,也给我们留下了深刻的历史教训。你觉得朱元璋的这种处罚方式是震慑有效,还是过于残酷?欢迎在评论区说说你的看法。