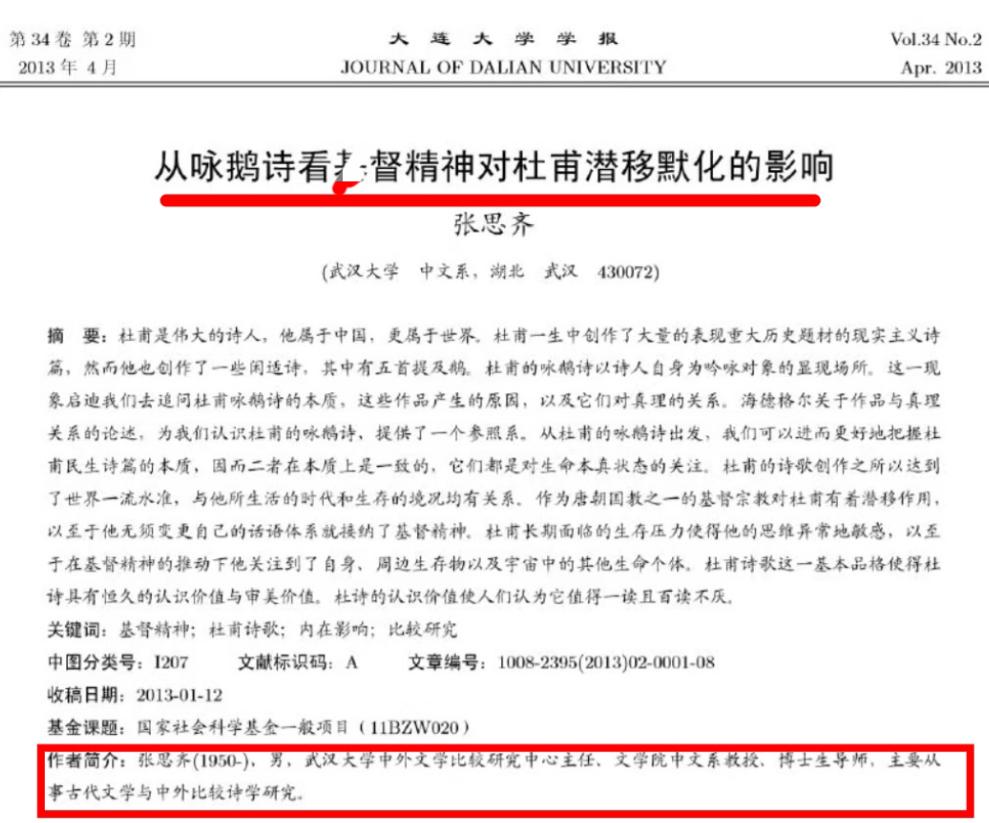

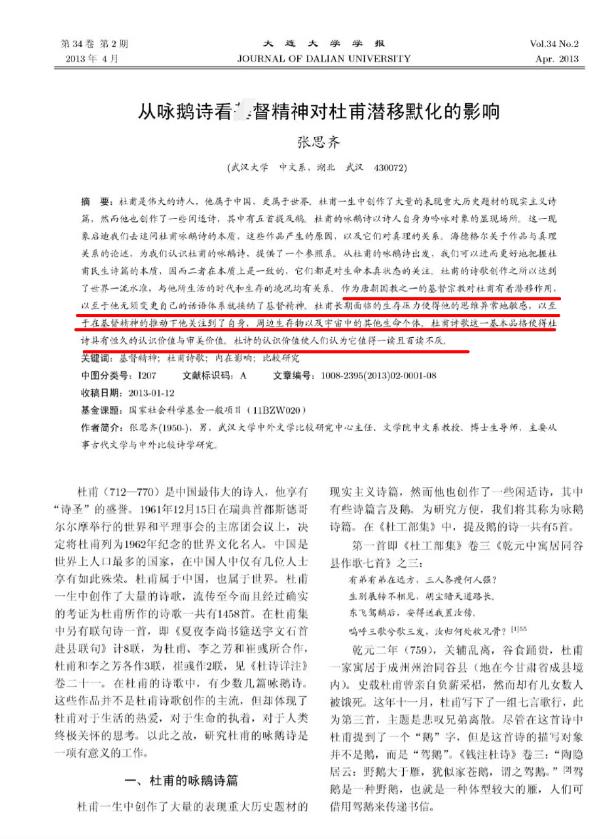

武汉大学博士生导师、文学院中文系张教授,做梦也没想到自己的一篇证明“杜甫能写出《咏鹅》是因为受了西方影响”的论文,就这么水灵灵地从论文库里被抬了出来... 武汉大学博士生导师张思齐,最近被一篇旧论文推上了风口浪尖。这篇题为《从咏鹅诗看基督精神对杜甫潜移默化的影响》的文章,刚从知网的角落被翻出,就成了全网热议的焦点。 论文摘要里,张教授抛出一个惊人结论。他说杜甫创作《咏鹅》时,可能受到西方基督教文化的隐性影响。这个说法刚露面,就被文学研究者抓住了破绽。 稍有文学常识的人都知道,《咏鹅》的作者是初唐诗人骆宾王。《新唐书・骆宾王传》明确记载,这首诗是骆宾王七岁时的即兴之作。而杜甫出生于公元 712 年,比骆宾王晚了整整 66 年。一个人怎么可能写出早于自己出生几十年的作品? 张教授的论文里,对此只字未提。他在正文里大谈特谈杜甫诗中的 “鹅意象”。他从《全唐诗》收录的杜甫 1400 多首诗里,挑出 17 处带 “鹅” 字的句子,逐字分析其象征意义。 论文第四章突然转向欧洲中世纪。他列举了 12 世纪法国修道院手稿中的天鹅插图。他说鹅的白色羽毛象征圣洁,与基督教洗礼仪式中的净水意象高度吻合。 他进一步推测,杜甫虽未见过《圣经》,但通过丝绸之路传来的宗教绘画,可能间接受到了影响。这个推论被历史学者泼了冷水。 《旧唐书・西戎传》记载,基督教聂斯托利派传入中原是在公元 635 年。传教士主要活动在长安、洛阳的外商聚居区。杜甫青少年时期辗转山东、河南,现存史料中从未提及他与西域传教士有过接触。 更关键的是诗歌文本本身。《咏鹅》里 “白毛浮绿水,红掌拨清波” 的描写,完全是对家鹅形态的客观再现。这种写实风格在初唐儿歌中很常见。而欧洲中世纪手稿里的天鹅,多与贵族狩猎、宗教寓言相关,两者在文化语境上毫无交集。 这篇发表在核心期刊的论文,很快被扒出更多硬伤。有读者核对参考文献时发现,其中三本外文著作的出版时间,比论文投稿日期晚了半年。这意味着论文写作时,这些书籍根本还没问世。 学术圈的批评声接踵而至。北京师范大学古籍研究所李教授公开表示,做古典文学研究,首先要过文献关。连作品归属、创作年代都没搞清楚,谈何跨文化影响? 张教授接受采访时并不认账。他说这是 “跨文化研究的创新尝试”。他认为网友的指责,是 “对前沿理论的误解”。这番回应让争议更烈。 有人翻出他近五年的研究成果。《陶渊明与但丁:论隐逸思想的共通性》《李清照词中的骑士精神溯源》…… 这些论文都在试图将唐代文人与欧洲中世纪文化捆绑。 其中一篇论文称,李白 “飞流直下三千尺” 的想象,可能受到哥特式建筑尖顶的启发。但史料显示,李白去世于公元 762 年,而欧洲第一座哥特式教堂始建于 1194 年,两者相隔 400 多年。 武汉大学文学院很快被卷入舆论。学院负责人回应,已组织专家复核论文内容。但网友们更关心的是学术评价体系。 有学者指出,这类硬伤明显的论文能通过评审,反映出部分期刊在审稿环节的疏漏。正常情况下,同行评审只要稍作核查,就能发现这些常识性错误。 随着讨论深入,更多细节浮出水面。这篇论文的致谢部分提到,研究受某国际文化交流基金资助。该基金官网显示,其近年资助的 20 个项目中,有 17 个聚焦 “中西方古代文化关联”,但评审专家里没有一位是中国古典文学领域的学者。 这场风波还在发酵。有网友制作了一张时间线图。从公元 4 世纪的圣奥古斯丁,到 7 世纪的骆宾王,再到 8 世纪的杜甫,张教授论文里的 “影响链条”,被清晰地标出了一条穿越时空的虚线。 图下配了一行字:这不是学术研究,更像穿越小说的剧情梗概。张教授指导的博士论文里,还有一篇讨论 “《红楼梦》对莎士比亚悲剧的影响”,同样被指存在时间错位。 目前,发表这篇论文的期刊已悄悄撤下了在线版。但它留下的疑问还在:当学术创新变成无视基本史实的牵强附会,受损的终究是学术本身的公信力。