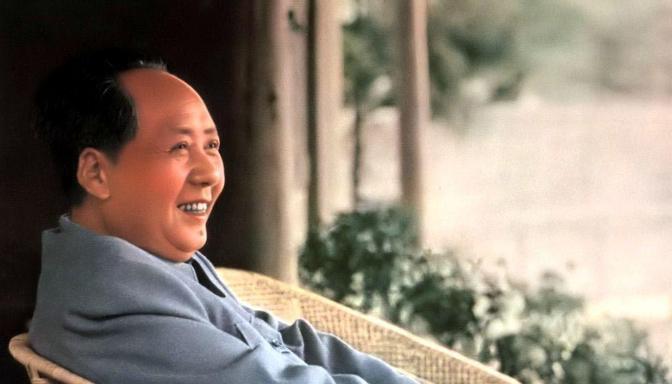

1978年8月,邓小平说:“我这里摆了一些‘文化大革命’以来出的小说,干巴巴的读不下去,写作水平不行,思想艺术水平谈不上,看了开头就知道结尾。”邓小平多次批评不真实、八股调的“样板”类读物。 一句直言不讳的批评,揭开了中国文艺复兴的序幕。当这位改革开放的总设计师翻开那些千篇一律的小说时,他看到的不仅是文学的贫瘠,更是思想的僵化。这个看似普通的读书感受,却成为撬动整个文艺界变革的支点。 1978年的中国,正站在历史的十字路口。邓小平一生酷爱读书,并且博览群书,正是这种深厚的文化底蕴,让他能够敏锐地察觉到文艺创作中存在的根本问题。当年8月的那个午后,他在办公室里翻阅着一本本"样板"小说,越读越觉得味同嚼蜡。这些作品虽然印刷精美,内容却千篇一律,人物形象高大全,情节发展可预见,语言充满政治术语,完全脱离了真实的生活。 这种现象并非偶然。在特殊的历史时期,文艺创作被高度政治化,样板戏等"革命样板作品"成为文艺创作的唯一标准。作家们不得不按照固定的模式进行创作,导致文学作品失去了应有的艺术魅力和思想深度。邓小平的这句批评,直接点出了问题的要害:这些作品不仅写作水平低下,更缺乏基本的艺术价值。 作为一个从青年时代就开始读书的人,邓小平在法国生活了5年零3个月时间,接触了大量的中外文学作品,深知真正的文学应该是什么样子。他批评的"干巴巴的读不下去",恰恰反映了当时文学创作脱离生活、脱离群众的严重问题。这些作品虽然政治正确,却缺乏生活气息和人情味,读者自然提不起兴趣。 更重要的是,邓小平看到了这种创作模式对整个文艺事业的危害。当所有的作品都按照同一个套路来写,文艺工作者的创造力被严重束缚,文学的多样性和丰富性荡然无存。他多次强调,文艺作品应该反映真实的社会生活,而不是简单地重复政治口号。 这种批评并非一时冲动,而是基于对文艺本质的深刻理解。邓小平深知,文艺的生命力在于它的真实性和艺术性,一旦失去了这两点,文艺就失去了存在的意义。他的批评为后来的文艺界拨乱反正指明了方向。 1979年10月30日,邓小平《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝词》成为新时期我国文艺发展的纲领性文件。在这个重要的讲话中,他提出了"人民是文艺工作者的母亲"的著名论断,彻底改变了文艺为政治服务的传统观念。这一变化的种子,正是在1978年8月那个午后的读书感受中埋下的。 从此,中国的文艺创作开始了真正的解放。作家们不再需要按照固定的模式写作,可以根据自己的观察和体验来反映社会生活。文学作品重新获得了生命力,涌现出了大量优秀的作品。这些作品或反映改革开放的时代变迁,或探讨人性的复杂,或描绘普通人的喜怒哀乐,都比那些"样板"作品更有感染力和说服力。 邓小平的这次批评,看似只是对几本小说的个人感受,实际上却触及了文艺创作的根本问题。它提醒我们,真正的文艺作品应该来源于生活,高于生活,应该能够打动人心,启发人们思考。任何脱离生活实际、按照固定模式进行的创作,都不可能产生真正有价值的作品。 这种理念的影响是深远的。直到今天,我们仍然可以从邓小平的这次批评中汲取智慧。在文艺创作中,我们要始终坚持真实性和艺术性的统一,既要反映时代精神,又要贴近人民生活,避免套话空话,追求真正的艺术价值。 一本书的厚薄可以丈量,但思想的深浅却难以估量。邓小平那句"干巴巴的读不下去",不仅改变了中国文艺的走向,更启发我们思考:什么样的文艺作品才能真正打动人心?你觉得现在的文艺作品是否还存在类似的问题?欢迎留言分享你的看法。