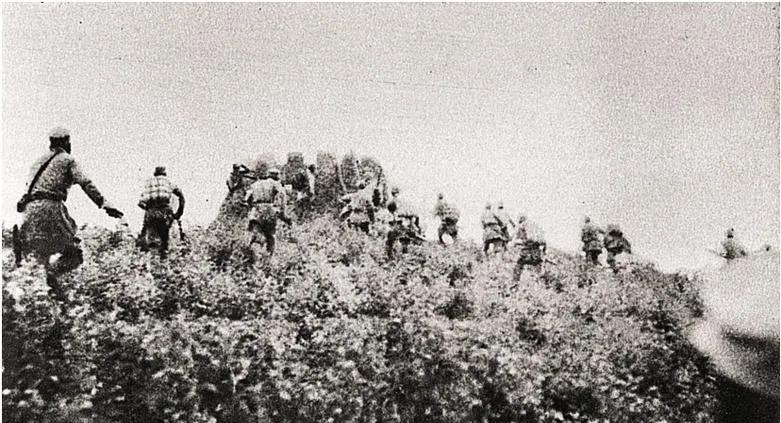

1944年9月3日上午,记者铮石看见在南河滩,鲁中八路军100 多把刺刀对日军100多把刺刀,只一个回合,十几名日军便倒下死去。20分钟后,又有40多名日军被刺倒,岗田健大尉挥刀砍杀,侯英俊和战士韩震等迎上前来。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1944年的沂蒙山区,秋风已经带着凉意,那年的9月3日,南河滩的泥土被鲜血浸透时,铮石攥着钢笔的手在发抖。 这位战地记者没想到,自己会亲眼见证一场载入鲁中抗战史的白刃战,八路军战士的刺刀在阳光下闪着寒光,对面日军的枪刺同样冰冷。 两边都是百来号人,可刚一照面,十几个日本兵就像割麦子般倒了下去。 山里的风总是带着硝烟味,其实早在八月底,沂蒙山区的老乡们就察觉到了异样,地里干活的民兵发现,往常只在据点里缩着的伪军突然开始频繁调动。 鲁中军区情报处的电台昼夜不停,破译的电文显示莒县方向正在集结兵力。 两千三百多日伪军带着四门山炮,正沿着沂博公路向淄博方向蠕动,这支疲惫之师不知道,他们的必经之路上,八路军已经在葛庄张开了口袋。 那天清晨的雾气还没散尽,日军的马蹄声就惊起了林间的山鸡,走在队伍中间的岗田健大尉挎着祖传的武士刀,这柄明治时期打造的军刀上还刻着"忠魂"二字。 他当然不会想到,三个小时后,这把刀会被八路军战士韩震夺下,成为鲁中军区战利品陈列室的展品。 当日军在葛庄卸下辎重准备生火做饭时,山崖上的枯草突然晃动起来。 后来的战报记载,这场伏击只用了二十分钟就分出胜负,但亲历者回忆说,那二十分钟长得像二十年。 第一轮射击就把日军队伍拦腰斩断,慌乱的伪军像炸窝的马蜂般四散奔逃。 真正震撼的是接下来的白刃战,八路军战士的刺刀专挑咽喉和心窝下手,这是他们在沂蒙山深处用草人练了千百遍的杀招。 有个叫侯英俊的排长,一人捅穿了三个日本兵,刺刀卡在肋骨里拔不出来,干脆抡起步枪当棍子使。 岗田健带着残部退到南河滩时,正好撞上从侧翼包抄上来的韩震小队,这个沂南县的铁匠儿子,参军前打铁的手现在握着三八式步枪。 当日本军官的军刀劈下来时,韩震一个突刺挑开了对方的手腕,有战士后来回忆,那把沾血的武士刀插在河滩上时,刀柄上缠的丝带还在风里飘,像面投降的小白旗。 这场被后世称为"葛庄伏击战"的战斗,在鲁中抗战史上留下了浓墨重彩的一笔。 从军事角度看,八路军将地形优势发挥到极致,隘口两侧的制高点架着机枪,河谷里的日军就像活靶子 。 但更值得铭记的是普通战士的勇气,那些迎着子弹冲锋的身影里,有放过牛的王二愣,有念过私塾的李秀才,更多是连名字都没留下的庄稼汉,他们刺出的每一刀,都在改写这片土地的命运。 如今葛庄的山崖上还留着当年的弹坑,村里老人说下雨时能闻到火药味。 历史学者在档案馆里发现,这场战斗后日军被迫推迟了对鲁中根据地的大扫荡,为老百姓赢得了抢收秋粮的宝贵时间。 那些倒在河滩上的年轻生命,用刺刀在历史上刻下的不是仇恨,而是一个民族永不弯曲的脊梁。 【官方信源】 新华社《山东抗战纪事》 《鲁中抗战史》中共党史出版社 山东省档案馆"1944年鲁中军区作战简报"