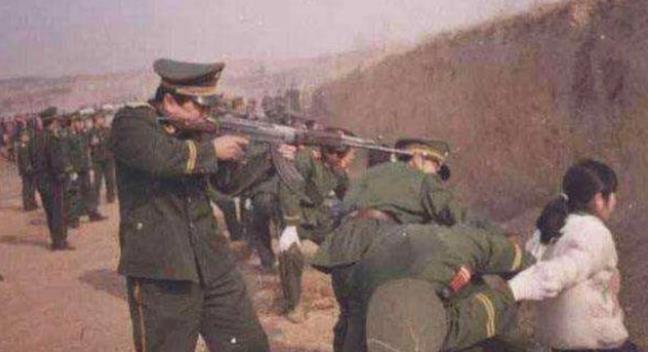

早年执行死刑的时候,经常会看到十几个帽子叔叔站成一排,这是怎么回事?难道害怕一枪打不死犯人吗?其实不是怕打不死犯人,而是另有原因。 刘青山和张子善这两个人,早年都是从底层爬上来的革命干部。刘青山1916年出生在河北安国县南章村一个穷佃农家,小时候家里穷得叮当响,他十五岁就出去给人当长工,干农活挣点饭钱。1931年,经人介绍,他加入了中国共产党,那时候国民党统治下到处乱,他开始秘密参加活动,学习党的文件,讨论怎么反抗地主。次年,他编入红军游击队,在高阳、蠡县、博野一带搞农民暴动,收缴地主武器,抢他们的庄稼,打击当地豪强。1933年,他在蠡县被捕,关进北平草岚子监狱,受了不少苦,但没出卖同志。后来党组织营救他出狱,他继续干地下工作。抗日战争爆发后,他去冀中平原组织抗日武装,当上蠡县县委书记,带队打游击,阻击日军。 张子善1914年出生在河北深县,也穷出身,1933年入党,抗日时在冀中区干活,组织群众挖地道,埋地雷,炸日军车辆。解放战争时,刘青山升到冀中区委书记、石家庄市委副书记,指挥部队打仗,拿下不少据点。张子善解放后当上天津地委书记,管地方事务。两人进城后,利用职权从1950年到1951年,盗用机场建筑款、救灾粮、治河款、干部家属救济粮、地方粮,还克扣民工工资,骗银行贷款,倒卖物资牟利,总贪污旧币171亿多元,刘青山个人一亿八千多万,张子善一亿九千多万,导致国家财产大损失,背离了当初的道路。 为什么用这么多人,不是怕一枪打不死,而是为了减轻执行者的心理负担。这些武警是普通人,执行死刑时面对曾经在队伍里的犯人,尽管他们犯了大罪,但还是有情感压力。多人一起开枪,只有少数枪装实弹,其他是空包弹,谁也不知道自己那枪是不是致命的,这样分散责任,像集体行动,执行者心里好受点,能按要求做到一击致命。同时,这也减少犯人痛苦,因为犯人上场已经吓坏了,多人齐射确保快速结束,避免补枪折腾。 早年死刑执行多用枪决,特别在五十年代,地方上每年有集中判决活动,刑场半开放,有围观群众。执行时出动十几个武警站排,主要目的就是安抚执行者情绪。死刑要求一枪毙命,但执行者有血有肉,枪毙犯人会紧张焦虑,尤其犯人是老同志走偏路,心理挣扎大。站一排共同举枪,就好像战场上打敌人,不是结束熟人性命,执行者平静多了。退一步说,这对犯人也算关照,犯人上场腿软,绑白布条防失禁,如果一枪没准,痛苦更大。所以,多人执行确保顺利完成任务,体现人性化考虑。参考历史资料,这种方式在当时常见,避免单个执行者负担过重,导致失误。刘张案就是典型,执行后法医检查确认死亡,整个过程严格按程序。为什么不是一人执行,主要因为心理因素,分散压力,提高效率,这在早期死刑制度中是实用安排,不是单纯怕打不死。 刘张案枪决后,河北省马上组织各级干部报告会,学习案子,推动反贪污运动。全国范围内加强纪律教育,各级单位分析案情,强调廉政,干部写检讨,开展自查。三反运动高潮起来,中央颁布惩治贪污条例,法院审判大批类似案,没收财产,追缴赃款,用于国家建设。河北省委检查领导责任,处分相关人,调整岗位,整顿党风。案子成典型警示,教育党员干部拒腐防变,避免重蹈覆辙。运动中,各地公审类似案,群众参与普法,增强法纪意识。刘青山死时36岁,张子善38岁,两人财产全没收,家属领遗体简单安葬,无碑无铭。事件影响深远,推动后续反腐,政府设监察机构,定期查财务,干部上报财产,防止类似事。全国掀起学习潮,报纸报道,工厂学校张贴标语,工人学生表态拒腐。这案敲响警钟,提醒权力监督重要性。