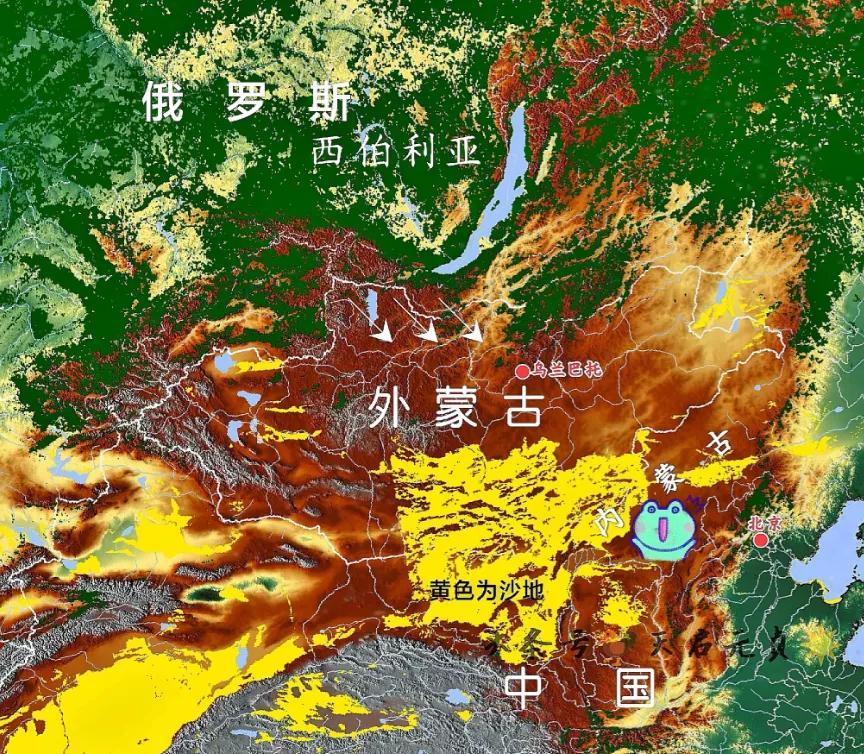

有人说海水稻的口感并不好,可为什么袁老爷子却坚持要继续改良稻种,甚至还提出了种植一亿亩的计划,这究竟有什么意义呢? 袁隆平这辈子跟稻子杠上了。他1930年生在北京,家里是知识分子,爸妈都教书。他小时候到处搬家,从北京到天津、上海、汉口、广州,再到江西赣州、湖南桃源、重庆,抗日战争那会儿颠沛流离,见识了不少穷苦日子。初中在重庆南开中学念书,对自然挺感兴趣。1949年后考上西南农学院农学系,在重庆北碚校区学农,毕业那年1953年,被分到湖南黔阳安江农校当老师。那地方偏僻,周围全是稻田,他天天跟学生下地干活,慢慢琢磨起水稻来。1960年夏天,他在田里发现一株特别的天然杂交稻株,当时学术界都说水稻没杂交优势,他不信邪,开始自己钻研。 1964年提出三系法想法,带助手李必湖、尹华奇去海南南繁基地试,1970年找到雄性不育株,1973年终于搞出三系杂交水稻,亩产大增。这玩意儿推广后,帮中国多产了不少粮,他也拿了全国劳动模范称号。80年代转两系法,1995年攻克,超级稻计划启动,目标亩产900公斤以上。2000年超级稻一期成功,国际上联合国粮农组织给他奖,杂交稻技术还输出到越南、印度。袁隆平一辈子就干这事儿,成了中国工程院院士,美国科学院外籍院士,杂交水稻的开创者。 杂交水稻搞定后,袁隆平没闲着,转头盯上盐碱地。他知道中国有15亿亩盐碱地,好多地方寸草不生,平均每人能分一亩多。这些地因为地质或气候,盐碱超标,种啥都死。过去饥荒年代的教训,让他总想着多备粮。调研发现,两亿多亩适合种耐盐稻,他觉得这机会不能丢。海水稻其实不是长海里,而是耐盐碱品种,能用稀释海水浇,植株高壮,米粒浅红。最早是上世纪30年代斯里兰卡科学家弄出耐盐稻,后来印度、日本跟进。中国80年代末陈日胜团队育出首批。 袁隆平2012年左右关注上,2016年牵头成立青岛海水稻研发中心,联合多家单位继续改良。团队从上千材料筛选,目标抗盐千分之六,亩产300公斤以上。2017年青岛试种,测产超620公斤。他提出十年内推广一亿亩,按每亩300公斤算,年增300亿公斤粮,够养8000万人口。这不光是多粮,还能改造环境,盐碱地易沙化,种稻后根系固定土,减少尘暴,周边生态慢慢好转。像迪拜试种,土壤盐分降了,绿地扩大。中国东北、西北项目也跟上,结合耐盐棉花啥的,形成链条。 为什么有人说海水稻口感不好,还得坚持?反馈是,海水稻米饭嚼劲大,有点粗糙,带砂砾感,不如传统米绵软顺滑。主要因为人们吃惯了普通米,先入为主。实际测评,有的说色香味不错,糯香回甘,没咸味,营养矿物质多。不同品种口味软硬甜糯有区别,都能上桌。袁隆平知道这点,但改良不止口感,还得顾产量和耐性。他晚年90岁了,还为增产目标努力,团队开发沙漠种植技术。意义大啊,中国人口多,耕地紧,一亿亩海水稻就是最后防线,保障粮食安全。过去杂交稻养活22%世界人口,海水稻继续这路子。袁隆平的坚持,是从饥饿记忆来的,老一辈饿怕了,总想让土地多产点。这不只技术,还关乎国家战略和全球供给。 袁隆平2021年5月22日走了,享年91岁。那年3月在三亚基地摔倒,腿伤后坚持工作,4月回长沙湘雅医院治,5月多器官衰竭离世。全国哀悼,降半旗。他走后,海水稻项目没停。青岛中心继续育种,2021年签约600万亩盐碱地改造,启动产业化。团队在全国十地示范,推广面积从两万亩扩到十万亩。2022年,亩产稳定,山东、内蒙古、新疆等地试种成功。国际上,阿联酋扩展,沙漠绿洲大了,当地用咸水灌,收获多。2023年,耐盐品种优化,亩产超700公斤,国家支持下,东北盐碱区工程启动。海水稻技术输出到非洲、亚洲,帮当地解决饥荒贫穷。袁隆平团队秉承他精神,整合资源加速过程。 到2025年,海水稻进展更快。1月,马来西亚农业部长说,或引进中国海水稻技术,提高稻米产量达自给自足。袁隆平团队推动下,全国布局储备1000万亩可改造地,计划8-10年内实现一亿亩目标。广西石化项目虽不直接相关,但盐碱改造链条在扩展。科研人员分析基因序列,推动杂交升级。全球十余国试种,产量增益明显。中国内陆省份覆盖更多,生态监测显示土壤肥力升。袁隆平弟子继承,规划未来,确保粮食安全和环境改善。这事儿从他起步,现在成了大势。