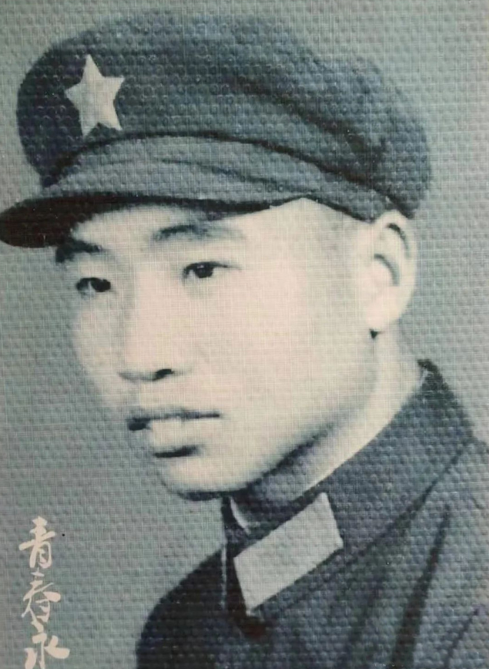

1984年,战士李陶雄中弹后抢救无效,壮烈牺牲。他的遗体却在送往安葬途中两次掉落,护士郑英发觉不对劲,在打开塑料棺袋的一瞬间,眼前的一幕让人震惊!

1984年4月,广西边境扣茅山的夜空被炮火撕裂,爆炸的轰鸣震得山谷颤抖。硝烟中,年轻的战士李陶雄匍匐在泥泞的战壕里,耳边是子弹呼啸而过的尖锐声响。他紧握钢枪,眼神如刀,盯着不远处敌军的火力点。突然,一颗手榴弹划破黑暗,朝他身旁的战友滚来。

电光火石间,李陶雄猛地扑了过去,用自己的身体压住了即将爆炸的炸弹。爆炸的巨响震碎了夜色,他的身影被火光吞没,鲜血瞬间染红了脚下的黄土。 战友们愣住了,随即疯狂喊着他的名字,试图将他拖出战壕。救援队冒着炮火赶到时,李陶雄已经一动不动,胸膛被弹片撕裂,脸上沾满泥土和血迹。

战地医生的手颤抖着探向他的颈部,脉搏已无,呼吸停止。死亡证明被匆匆开具,红色的印章盖下,像一记沉重的句号。他的遗体被装进塑料袋,准备运往后方安葬。担架在崎岖的山路上颠簸,车轮碾过碎石,发出刺耳的摩擦声。然而,谁也没想到,这场送别之旅,竟会揭开一个令人震惊的秘密。

运输车在泥泞的山路上摇晃,担架不稳,遗体袋两次从车尾滑落。护士郑英皱着眉头,觉得事情不对劲。她蹲下身,仔细检查塑料袋里的李陶雄。借着昏暗的灯光,她发现他的眼皮似乎微微颤动了一下。她屏住呼吸,伸手探向他的脖子——竟然还有一丝微弱的脉搏!“他没死!”

郑英的喊声打破了车内的死寂。战友们愣住了,医生迅速围过来,重新检查。一场与死神的赛跑就此展开。 在战地医院,医护人员争分夺秒。

2500毫升血浆紧急输入,李陶雄的心跳奇迹般恢复,微弱但顽强。直升机轰鸣着将他送往南宁303医院,那里聚集了全国顶尖的医疗专家。X光片显示,他体内嵌着170多块弹片,肝脏附近就有20多块,最危险的是几块紧贴心脏的碎片,稍有不慎便是致命风险。

医生们为他进行了50多次手术,每次都像在刀尖上起舞。尤其是那场13小时的开胸手术,医生从他心脏附近取出了三块致命弹片,汗水浸湿了手术服,空气中弥漫着消毒水和血腥味。 李陶雄在昏迷中与死神搏斗了78天。病房里,仪器滴答作响,窗外的雨声淅淅沥沥,像在诉说这场战争的残酷。护士郑英每天守在床边,记录他的生命体征,偶尔轻声鼓励:“小伙子,你得挺过来。”

终于,在7月26日的清晨,他的右眼缓缓睁开,虚弱的目光扫过病房。他张开干裂的嘴唇,声音沙哑:“阵地还在不在?”医护人员愣住了,随即眼眶泛红——这个年轻人,刚刚从死亡线上爬回,第一个念头仍是战友和阵地。

得知部队已安全撤离,李陶雄紧绷的神经终于松懈,脸上露出一丝欣慰的笑。但更残酷的现实接踵而至:医生告知,由于伤势过重,他的左腿必须截肢,否则感染会危及生命。病房里陷入沉默,李陶雄盯着天花板,眼神复杂。他咬紧牙关,缓缓说道:“我不打麻药,截就截吧。”

手术台上,他紧握床沿,汗水滑落额头,剧痛让他全身颤抖,但他一声未吭。护士们低声抽泣,医生的手却不敢有丝毫偏差。手术刀划过皮肤的声音,在寂静的手术室里格外刺耳。

出院那天,李陶雄拄着拐杖,手里攥着残疾军人证和一张被作废的烈士证明。他回到了广西老家,村口那块烈士墓碑赫然在目,母亲远远跑来,泪水在脸上纵横。她抱住儿子,既悲伤又庆幸,哽咽着说不出话。李陶雄拍拍母亲的背,强挤出笑容:“妈,我回来了。”

他亲手盖了一栋新房,简单却坚实,像他不屈的意志。然而,每逢阴雨天,体内残留的弹片便会引发钻心的疼痛。他从不抱怨,只是默默咬紧牙关,继续种地、修屋,过着普通农民的生活。 每年清明,郑英都会寄来一张明信片,上面写着:“活着的纪念碑。”

这五个字,承载了李陶雄的传奇,也记录了那场战争中无数无名英雄的牺牲。他的故事被授予二等功勋章,成为国家级战斗英雄,激励着后人。扣茅山战斗的硝烟早已散去,但那片土地上,依然回荡着李陶雄和战友们的热血与忠诚。