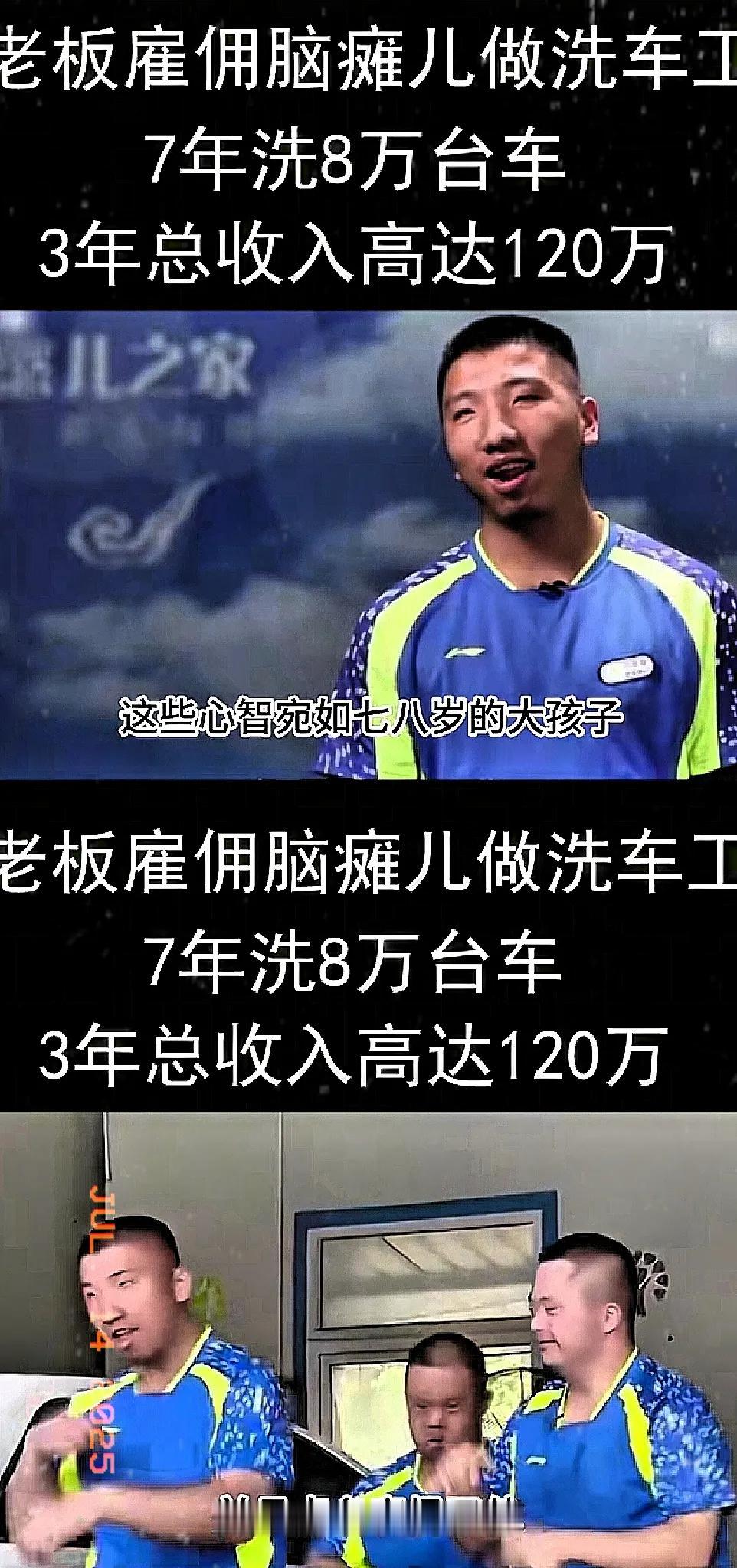

深圳一家洗车行老板雇佣了16名脑瘫儿洗车,3年总收入高达120多万,可是老板却一个月只给脑瘫儿几百块的薪水,有人说老板太黑了!然而这些心智只有7、8岁的孩子们却不远万里来投奔他,请求跟他工作,甚至亲切地称他为“爸爸” 深圳那间藏在旧厂房里的洗车行,每天都有十几个身影在忙碌。 他们穿着统一的蓝色工装,动作不算利落,给车打泡沫时会溅得自己满身都是,擦玻璃时要反复来来回回好几遍,但每个人的眼神都很专注。 这些都是脑瘫患者,在这里,他们有个共同的“曹爸爸”,曹军。 没人能想到,这家安安静静的洗车行,会突然被卷进舆论的漩涡。 起因是一张被网友晒出来的工资单,上面写着每个员工每月工资只有几百块。 很快,义愤填膺的网友们就对这家小小的洗车行发起了指责。 有人说,洗一辆车收30块,这些孩子一天至少洗十辆,老板分明是在利用残疾人赚钱。 还有人直接骂曹军“黑心”,说他赚的是“人血馒头”。 最激烈的时候,有网友跑到店门口举着牌子抗议,红色的字在阳光下格外刺眼。 然而,曹军面对这些指责并没有着急辩解,只是默默地做好自己该做的事。 那段时间,他还是每天早上七点准时到店里,看着孩子们换好衣服,挨个检查他们的指甲有没有剪短,头发是不是梳整齐了,这些都是他贴在墙上的规矩。 有孩子紧张地问他,外面那些人为什么要骂,他就蹲下来摸摸孩子的头,拿起抹布演示怎么擦才不会留水痕,像是没听见那些嘈杂的声音。 其实,洗车行里藏着很多网友没看到的事。 穿过洗车间后面的小门,是几间收拾得干干净净的宿舍。 隔壁的小厨房飘着饭菜香,每天三顿饭都是根据孩子们的口味做的,软乎乎的馒头,熬得烂烂的粥。 墙角的储药柜里,摆满了各种常用药和康复器械,每隔几天就有医生来巡诊,谁头疼脑热了,随时能找到人照顾。 直到记者找上门,曹军才打开了那些被忽略的角落。 他指着宿舍里的陪护人员,指着厨房每天的采购清单,指着医生的巡诊记录,轻声说,这些孩子每个月吃住、看病、请人照顾,平均要花两千多。 有个孩子的妈妈偷偷跟记者说,儿子以前连话都不会说,来这里一年后,居然会用微信给她转88块钱,还备注了“妈妈节日快乐”,她抱着手机哭了整整一个下午。 舆论慢慢平息了。有人开始仔细算这笔账:洗车行每月收入除去房租、水电和孩子们的开销,根本剩不下多少。 曹军自己还租住在月租2800块的老房子里,开着一辆十年前的二手车,车身上的漆都掉了好几块。 那些曾经骂过他的网友,有人悄悄删掉了评论,有人专程开车来洗车,临走时放下一箱牛奶,说“辛苦了”。 风波过后,洗车行的生意反而更好了。 车主们愿意多等一会儿,看着那些认真干活的身影,有人说“这里洗得比别处干净”。 渐渐地,洗车行开了一家又一家,到去年底,全国已经有42家了,从深圳一直开到了边疆的小城市。 曹军还办了个公益中心,谁想学着开这样的洗车行,他就把怎么教孩子干活,怎么安排他们的生活,一点点教给人家,一分钱都不收。 深圳大学的老师来看了好几次,说要弄个专门的服务指南,让更多人知道该怎么帮这些孩子找到活儿干。 在帮残疾人找工作这件事上,还有人走了不同的路。 湛江有个叫唐慧的人,教残疾人编藤筐。 他一开始也是自己跑到别人家里,手把手地教,学得快的三天就能上手,慢的要教一个礼拜。 后来他带团队下乡,每年都能多收一百多个残疾人跟着干,现在光在家里编活儿的就有一千多户。 他还帮着做得好的残疾人回老家开合作社,给他们发材料、派订单,让他们带着村里人一起赚钱。 但曹军的心思,始终在那间最初的洗车行里。 傍晚收工时,孩子们会排着队把抹布晾在绳子上,有人哼着不成调的歌,有人手里攥着当天挣的几块钱,说要攒着买新蜡笔。 曹军站在门口看着,夕阳把他们的影子拉得长长的,和马路上那些下班回家的人,没什么两样。 这场舆论风波像一面镜子,照出了公众对特殊群体就业的认知盲区。 当我们习惯用市场薪酬标准衡量一切时,往往忽略了残疾人就业中“生存尊严”比“薪资数字”更重要。 曹军的洗车行能走过争议,靠的不是辩解,而是那些实实在在的改变。 孩子们学会自理。懂得感恩,这些看得见的成长,比任何语言都更有说服力。