当年,张国立拉着王刚去找李保田说:“咱们三个组团拍戏,肯定火。”李保田却摆摆手:“戏都拍完了,我不玩了。”

随后,他就很少在银幕上出现。

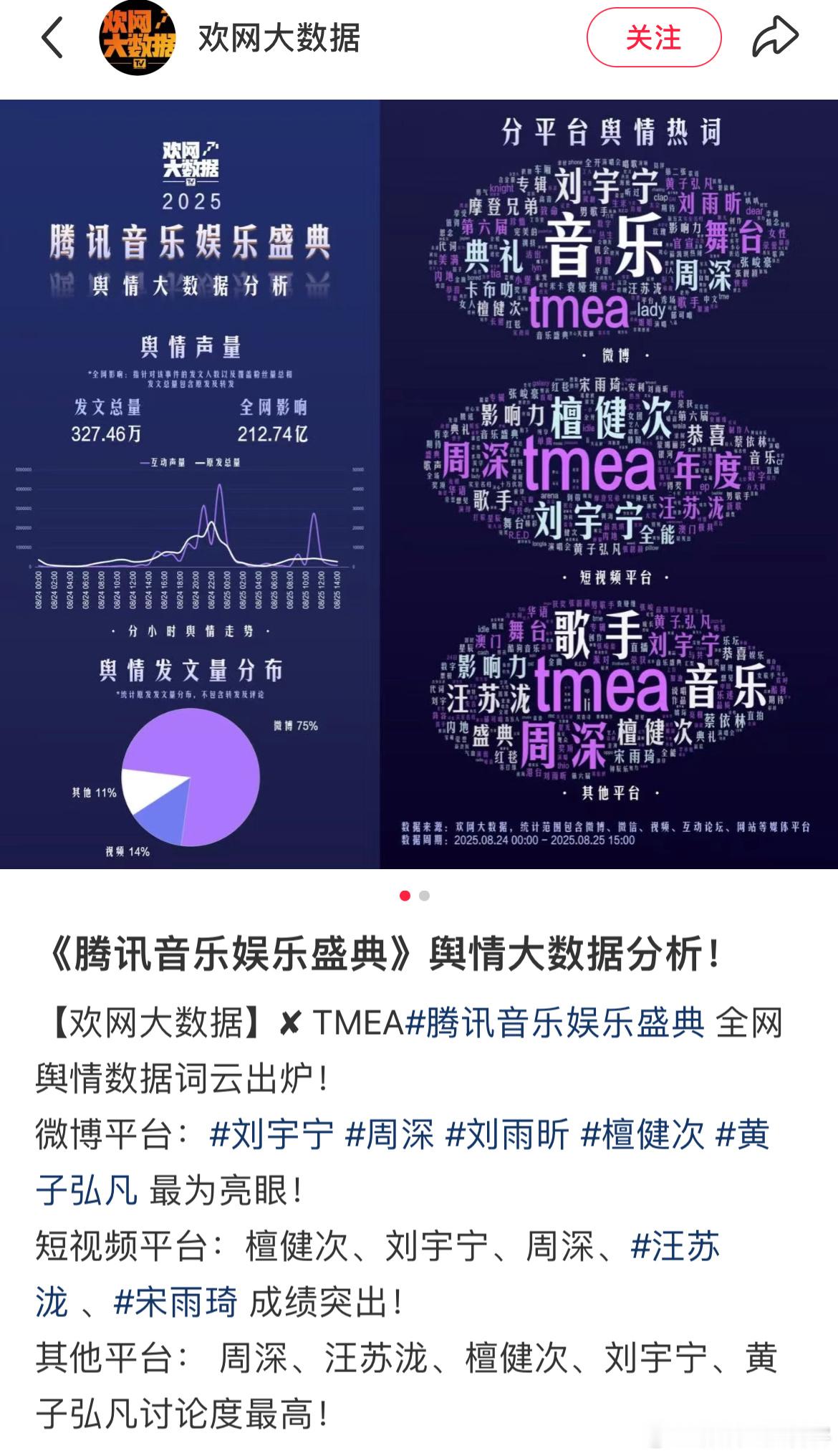

那时的李保田,刚凭着刘墉一角火遍全国。剧中他与张国立(乾隆)、王刚(和珅)的对手戏,时而针锋相对,时而插科打诨,成了观众茶余饭后的谈资。

投资方看准商机,力邀三人再拍续集,张国立和王刚都动了心,唯独李保田摇头:“好故事就得有头有尾,硬拉长了就是注水,对不住观众。”

他的固执在圈里是出了名的。后来张国立、王刚与张铁林组成新 “铁三角”,靠《铁齿铜牙纪晓岚》系列持续走红,李保田却转身投入《钦差大臣》的拍摄。

这部剧里,他不仅是主演,还参与剧本打磨,连儿子李彧的角色都亲自把关。有场戏李彧演得松垮,他当着全剧组的面摔了剧本:“这角色是钦差的随从,得带着股机灵劲儿,你这演的是茶馆跑堂!” 李彧涨红了脸,后来见了他都绕着走,他却不以为意:“自家人才能说重话,糊弄观众的戏,宁可不演。”

更 “出格” 的是,《钦差大臣》拍完后,李保田发现剧集从原定30集加到33集,多出来的内容全是无关紧要的支线。

他拿着合同去找制片方:“这是注水,骗观众的钱。” 对方劝他 “睁一只眼闭一只眼”,他却直接告上法庭。官司赢了,他成了圈内的 “刺头”,此后几年几乎没接到像样的剧本。

有人替他惋惜,他却在家侍弄花草,养了一院子的兰草和锦鲤。儿子李彧想带孙女来看他,他总说:“来了净捣乱,我的兰草刚抽芽。” 可转头就给孙女做了个木头小玩意儿,托人捎过去。他不爱应酬,却会在深夜给年轻演员打电话,逐句讲戏:“这个眼神要藏着东西,不能直来直去。”

如今的李保田早已淡出银幕,偶尔出现在纪录片里,头发白了大半,说起戏来却依旧眼睛发亮。

他说:“演员就像手艺人,活儿得做细,不能贪多。” 当年与张国立、王刚分道扬镳,他从没说过一句坏话,只说 “道不同,各走各的”。

有人说他太轴,错过了爆红的机会。

可看着那些被观众记了几十年的角色——刘墉的清正、喜来乐的狡黠、王保长的市井,就知道他的坚持自有道理。

在流量当道的时代,李保田像块老木头,被岁月磨得温润,却始终守着自己的纹路——不为名利弯腰,只对角色较真。这样的演员,或许不常出现在聚光灯下,却永远活在观众心里。