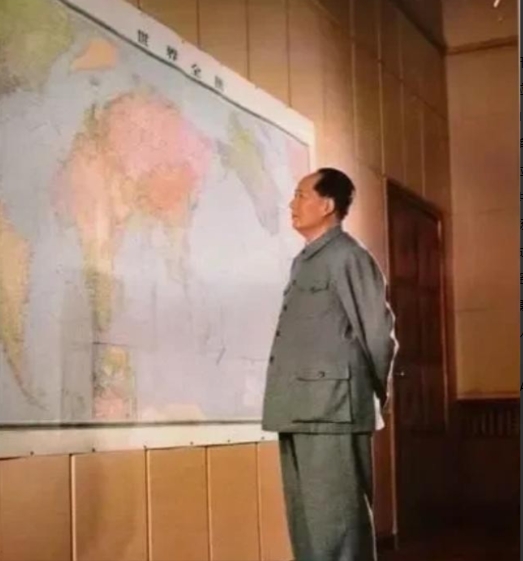

1969年7月,毛主席问高碧岑:“中国北临苏联,南临印度,东临日本。如果他们联合起来,从四面八方攻击中国,我们怎么办?”

1969年7月,毛主席向他的机要秘书高碧岑问了一个问题:“中国北边是苏联,南边是印度,东边是日本,要是他们联合起来,从四面八方打我们,我们怎么办?”

这个问题问得平静,分量却极重,它不是一时兴起的忧虑,而是对当时中国处境最冷静的概括。

当时北方的苏联,刚在珍宝岛擦出火星,百万大军压在边境,甚至公开扬言要动用核武器,中苏关系已降至冰点。

南边的印度,自1962年边境战争后,关系始终紧张,摩擦不断,东边的日本,作为美国的盟友,经济正在腾飞,军事潜力也在悄然增长,这三方任何一方的压力都已不小,要是真联起手来,后果不堪设想。

更麻烦的是,这还不是全部,当时的中国,在国际上几乎没有真正的盟友,由于在越南战场上支持北越对抗美国,中美关系也彻底僵化。

这种内外交困的局面,让整个国家像一座被风暴包围的孤岛,不仅发展经济无从谈起,连基本的生存都面临着巨大威胁。

但被动防御显然是死路一条,毛主席看得很清楚,中国必须主动破局,而破局的关键,不在于如何应对眼前的威胁,而在于看清这些威胁背后的本质。

当时的苏联、印度、日本看似可能联手,但他们之间并非铁板一块,各自的诉求也大相径庭。

在进一步看,当时世界的主要矛盾,其实是美苏两个超级大国之间的争霸,这比中美之间的矛盾要深刻和根本得多。

而且中国的困境,恰好就发生在这个更大的矛盾夹缝中,利用好这个矛盾,就等于找到了解开困局的钥匙。

那么,要拉拢谁来对抗最大的威胁——苏联,答案出人意料,甚至有些讽刺:美国。

这个选择在当时看来几乎不可思议,中美隔绝了二十多年,意识形态上是死对头,甚至还在越南间接交战。

可是在毛主席的战略棋盘上,这步棋却有它的道理,首先,美国和中国没有领土纠纷,历史包袱相对较轻。

更重要的是,当时的美国正深陷越南战争的泥潭,国内反战情绪高涨,尼克松政府急于从这场战争中脱身,寻找新的战略平衡点来对抗苏联。

并且敌人的敌人,完全可以成为朋友,中苏关系的极度恶化,反而为中美关系的解冻创造了最根本的条件。

战略方向既定,接下来的就是精巧的外交操作,直接的官方接触风险太大,也容易引起苏联的警觉。

于是,在1971年,一次看似无关紧要的体育活动,成了打破坚冰的第一次尝试,应中方邀请,美国乒乓球队访问中国,这便是著名的“乒乓外交”。

而小小的乒乓球,成了中美双方心照不宣的信号弹,用一种非官方的、轻松友好的方式,向全世界试探性地释放了和解的意愿。

这步棋走得极巧,美国方面心领神会,仅仅几个月后,1971年7月,美国国家安全事务助理基辛格秘密访华,同周恩来举行了历史性会谈。

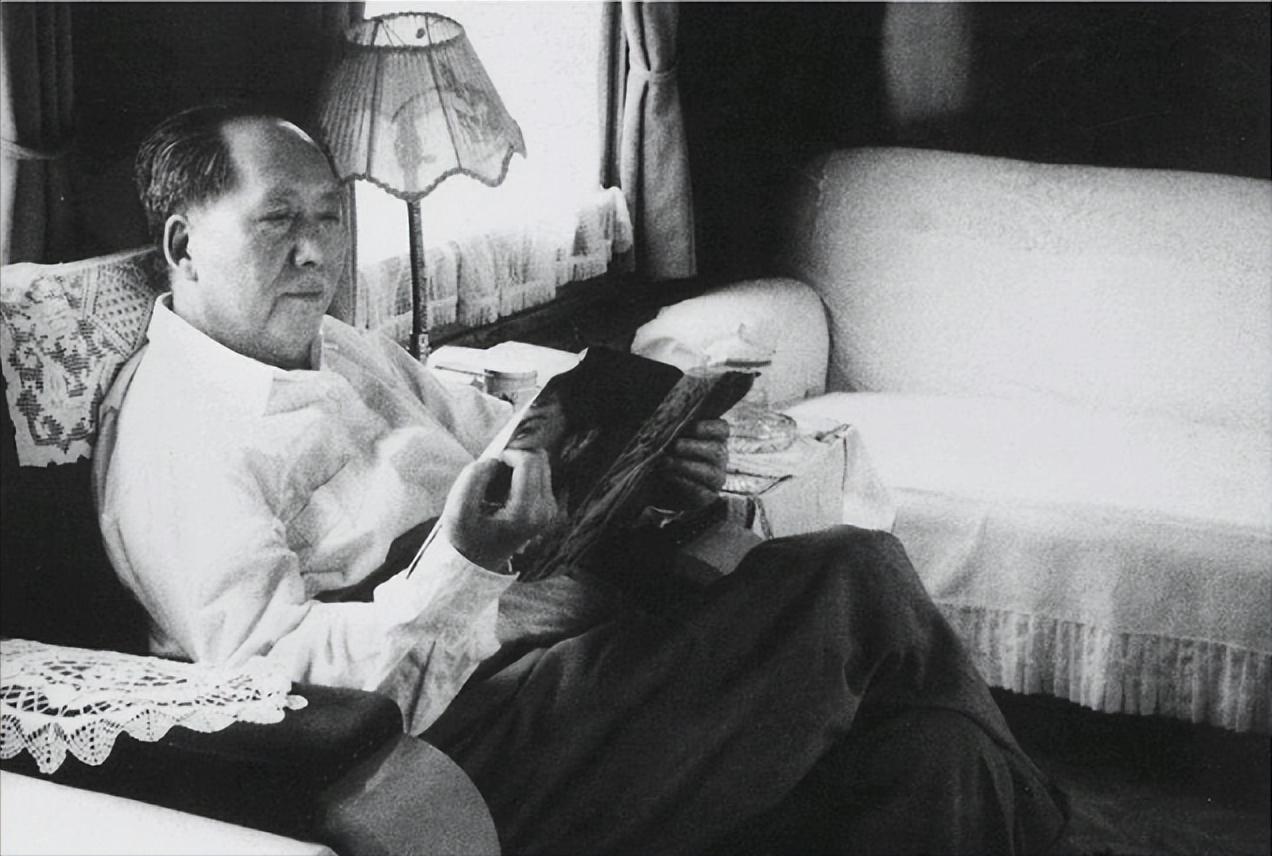

这次密会,为两国关系的正常化铺平了最后的道路,1972年2月,美国总统尼克松正式访问中国,与毛主席的手握在了一起,随后发表的《上海公报》,标志着中美长达二十多年的对抗与隔绝就此终结。

并且“远交近攻”这步棋,效果立竿见影,中美关系的缓和,对北方的苏联构成了巨大的战略压力,苏联最担心的局面——与中美两线同时对抗——眼看就要成为现实。

此前那种动辄进行军事恫吓和核威胁的嚣张气焰,也不得不收敛起来。

对中国而言,这更是一次彻底的战略突围,通过与美国的接触,中国不仅有效遏制了来自苏联的最大威胁,也迅速打破了自身的国际孤立,日本、加拿大以及众多西方国家紧随其后,纷纷与中国建交,中国的外交空间豁然开朗。

更重要的是,一个相对和平稳定的国际环境,为中国赢得了宝贵的喘息之机,让国家可以将重心转移到经济建设上来,可以说,没有这次战略转折,后来的改革开放便缺少了最关键的外部前提。

回看1969年,毛主席向高碧岑提出的那个问题,既是对绝境的洞察,也是一个伟大变局的开端。

那句看似简单的提问,最终撬动了整个冷战的格局,也为中国后来的道路扫清了最大的障碍。

【信源】原文登载于中华人民共和国国家档案局 关于“一、苏联声援中国抗战”的报道

用户10xxx19

毛主席英明,战略眼光深远