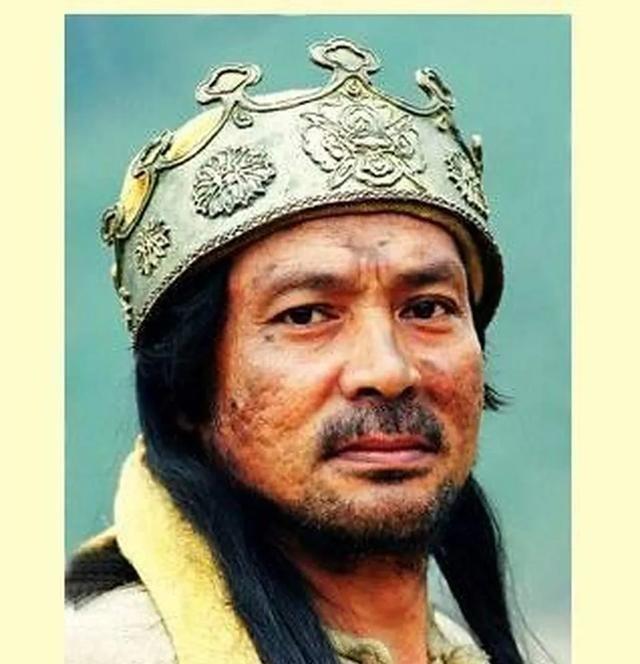

1864年,太平天国即将覆灭。那年夏天,一名太平军大将悄然脱离战场,卷起铺盖回到湖南老家。他没有随军共赴覆亡,也没被清军追杀。他辞官归田,娶妻生子,买地种田,成了个安稳乡绅。此人名叫蔡元隆——曾是太平军的“会王”,李秀成的左膀右臂。 这不是常规结局。在那场血火中的太平天国,很多将领不是战死就是伏诛。可蔡元隆,偏偏就活了下来,而且活得不赖。更关键的是,他还在清军大将左宗棠的庇护下站稳了脚。李鸿章眼睁睁看着他安然无恙,却连动他一根指头的机会都没有。 蔡元隆这个名字,在太平军内部其实并不算顶流。但若提起“会王”,就没人不知道。 1854年,年仅十六岁的蔡元隆因一头牛失踪,离家寻牛不成,反倒误打误撞加入了太平军。当时太平军正自金田起义后一路向西扩张,急缺人手。他身强体壮,又有些心眼,很快被编入忠王李秀成的队伍。 李秀成赏识他,派他随军进攻苏南重镇。从杭州到苏州,再到上海外围,蔡元隆一路跟随,杀敌立功,迅速崭露头角。到1860年,他已经成为太平军战功显赫的中级将领,官至“会王”。 别看这个封号不常见,但在太平军体系内,每个王号都代表一支独立建制的军团。蔡元隆手下兵马不算最多,可战力强,忠心足,深得李秀成信任。 他的履历,是典型的太平军军功晋升轨迹:出身底层、凭命搏杀、迅速上位。 但这一路也让他看清了一件事——太平军虽起义有志,但内斗不断,战略混乱,迟早走向崩溃。 1864年,是太平天国的末年。曾国藩的湘军已兵临南京城下。李秀成、陈玉成、赖文光等太平军大将多战多败,兵力日渐萎缩。蔡元隆明白,这局撑不了多久。 他没有再战死一线,而是悄然辞官,主动脱离前线,返回故乡湖南岳州。这一选择,在当时看似胆怯,但从结果看却是高明之举。 蔡元隆回乡后没有东躲西藏,而是高调做起地方事业。他拿出多年积攒的军饷,在乡里购置田产,雇人耕作,重修祖祠,还资助修路、办学,迅速成了当地的“乡绅典范”。 不仅如此,他娶了四个老婆,一妾,共生育六个孩子,两子四女,家庭日渐兴旺,生活也越来越稳妥。 表面上看,他成了一个回归本土的普通中产,甚至有点隐居者风范。可熟悉他的人知道,他其实仍在观察局势,只是换了一个身份活着。 当李秀成在南京被俘、太平军大厦将倾之时,蔡元隆做出第二步关键选择——向清军投诚。 但他不是投向李鸿章,也不是曾国藩。他选的是左宗棠。 这是个聪明的抉择。 当时李鸿章统率淮军,恨透了太平军旧部,哪怕投降,也常以“秋后算账”伺候。而左宗棠虽同为清军名将,但治军更偏文治,宽和务实,且与李鸿章不合,习惯“另起炉灶”。 蔡元隆投奔左宗棠之后,被安排入湘军体系,改名“蔡元吉”,正式归入清军编制。据说他还协助过左宗棠清剿西南残部,立下不少边疆战功。 这下李鸿章更不爽了。他知道蔡元隆过往在太平军中的地位,若由他掌控,肯定严惩不贷。但蔡已属于左系湘军,清廷并无统一调遣权,他无从插手。 蔡元隆,正是在两大名将矛盾的夹缝中,找到了生存空间。 太平军彻底覆灭后,清廷进入洋务维新与疆域稳固阶段。蔡元隆则从军事体系中悄然退隐,再次回到湖南老家。 他没有再打仗,也没有再做官。只是安心经营家族,教育子女,修桥铺路,参与地方事务。 他的一生,从16岁“寻牛走失”起,穿越战火,爬上军王高位,又安全退身,换了个身份继续生活。 既没有战死沙场,也没有被处决问罪。他娶妻育子,置地修院,最后活成了别人梦寐以求的“善终者”。 历史对他评价不高不低。有人说他聪明识时务,有人骂他投机保命。可无论如何,他做出了别人不敢做的选择,也承担了那份结果。 他不是最耀眼的将领,也不是最忠贞的义士。但他活了下来,这本身就是一种能力。

用户10xxx04

[赞][赞][赞]