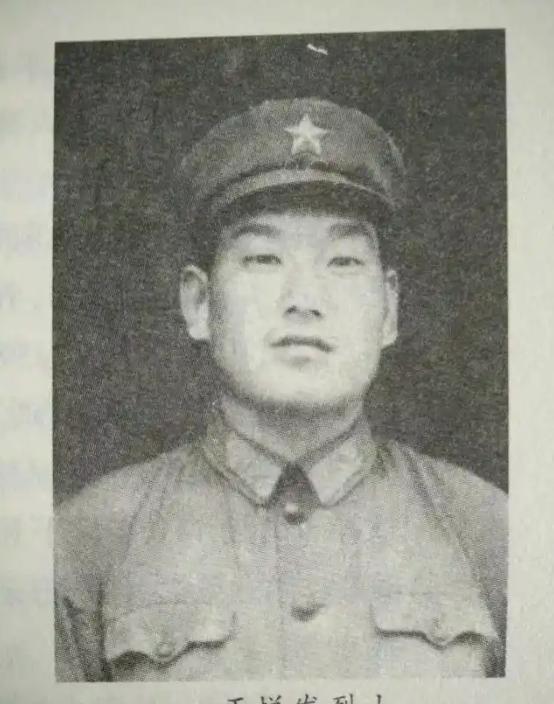

2013年,原工兵一团政治处的宣传干事韩维民,去麻栗坡烈士陵园给战友王悦发扫墓,负责管理的张园长告诉他:“王悦发同志牺牲29年,一个来扫墓的家人都没有,真可怜!” (信源:台海网——一张烈士墓的照片 92岁母亲圆29年扫墓梦;中国新闻网——官兵捐款为烈属筹路费 烈士92岁母亲圆29年扫墓梦) 王悦发,1961年生在山东新泰一个穷得叮当响的农家。饥饿,是他童年最深的记忆。大哥早逝,他早早辍学挑起家里的担子。1980年征兵,他第一个报名。 体检时,腿上的一块疤差点让他当不成兵,可他没放弃,徒步十几公里跑到县城,一次又一次地恳求征兵干部,硬是凭着一股执拗劲儿穿上了军装。 到部队后,王悦发拼命训练和学文化,半年入团。后来他分到炊事班保障战友温饱,欣然接受。在炊事班他最勤快,每晚收拾好锅碗瓢盆、备好早饭料、打满水缸才休息。 他梦想退伍回家开糖油果子铺,那时他或许不知自己心脏不好,偶尔胸闷气短也没当回事。 1984年7月,王悦发随部队奔赴边境前线,承担了在炮火中开凿16.8公里军用公路的艰巨任务。施工地点紧邻战场,路面湿滑不堪,工程艰难地在半山腰推进。尽管炊事班人员锐减,却仍需负责全连七八十人的三餐供应。 做饭不难,送饭要命,战士在一公里外绝壁施工,炊事班每天送两次饭。其中“好汉坡”窄只能容下一只脚,王悦发和战友挑着上百斤饭菜开水,爬坡过崖,躲避炮弹和冷枪,随时有生命危险。 1984年9月26日晚,连队遭炮击,王悦发受伤,撑到战友睡下才休息。次日清晨,他再没醒来,生命停在23岁。部队追认他为革命烈士,牺牲原因是劳累过度,他成了全团第一个牺牲在老山的烈士。 噩耗传至家中,王悦发的父母瞬间崩溃。父亲卧床不起,一年有余,未满两年便撒手人寰。临终之际,他仍痛苦地呼唤着儿子的乳名:“三儿啊!爹这辈子再也不能去看你了!”带着无尽的遗憾,父亲离世而去。 母亲赵贯英亦因此大病一场,卧床三年之久。 那时山沟里乡亲们很穷,即便2013年政府抚恤金涨到三百多块,也仅够糊口。母亲年老多病,看病花钱,攒不出路费去三千公里外的云南看儿子。 三十年过去,母亲珍藏三十封未寄出去的信,年年盼却去不成。2013年,92岁的赵贯英自知时日无多,拉着残疾小儿子王悦祥的手,老泪纵横让他替自己去看三哥,还抓把坟上的土,想让三哥魂回家看看。 这年春天,王悦发的老战友韩维民去麻栗坡扫墓,看到碑前半块糖油果子,想起战友开糖油果子铺的愿望,决定找其家人。 他辗转到山东新泰,在当地战友帮助下找到王家老屋,得知烈士父亲已去世,母亲病重,只剩残疾弟弟王悦祥。询问老人去云南的想法,一家人道出三十年心酸,三十封未寄出的信便是证明。 2013年7月3日,部队为远道而来的王悦祥举行捐款会,官兵凑了三万元善款。林政委把钱交给他时,他跪地哭着重复母亲嘱托,在场人动容。加上各地战友捐助,近四万元善款为贫困家庭铺就去云南的路。 2013年7月10日,王悦祥和妹妹带着母亲的嘱托,在韩维民等老兵陪伴下,穿越大半个中国,抵达麻栗坡烈士陵园。 陵园里,王悦祥腿抖得厉害,几乎登不上台阶,他颤抖着手抚摸墓碑上哥哥的名字,妹妹哭倒在地呼唤哥哥。哭声混着雨声,撕心裂肺。王悦祥捧起一捧坟土,轻声说:“三哥,我们回家吧!” 回到山东老家,92岁的赵贯英攥着那捧土痛哭,她贴着王悦发的照片喃喃自语。之后,家人和战友们将这捧土埋在门口山坡上,重新为他立了碑。 一个英雄牺牲,背后是家庭三十年的贫困与等待。烈士的荣光照亮陵园,却没照进他家漏雨的土屋。记住英雄名字容易,关注其家人苦楚却难。真正的铭记,不仅刻在纪念碑上,更在于不让英雄家人被时间遗忘、被贫穷压垮。