翻开《明史》一卷,我们不难发现“乘时应运、豪杰景从、戡乱摧强”等词汇频繁出现在描述朱元璋的文字中,“明君”这一称号也成了他身上最显著的标签。许多人因此对朱元璋评价颇高,认为他是明朝的开国英主。然而,笔者认为这种评价过于片面,金无足赤,人无完人,历史上的每个人都难免有缺陷。朱元璋虽然推翻了元朝的统治,开创了“洪武之治”的盛世局面,但这些辉煌成就并不能掩盖他自身诸多严重的不足。比如他屠杀了大量曾陪伴他出生入死的功臣,又大兴文字狱,使许多文人遭受牵连。所有这些悲剧的根源,实际上都源自于朱元璋性格中的深刻多疑。

有史学家将马皇后的去世视为朱元璋命运中的一个关键“节点”。在马皇后在世期间,朱元璋的性情尚能稍作克制,显得稍有理智;而她去世之后,朱元璋的猜忌心理逐渐膨胀至极端,变得异常疯狂,几乎对所有身边之人都视作潜在的叛逆者,疑心病日益加重。

回顾朱元璋夺取帝位的历程,他经历了长达16年的激烈征战,其中最令他头疼的劲敌便是陈友谅。幸亏有了谋士刘伯温的智谋辅佐,在鄱阳湖决战中成功大破陈友谅的军队,明朝建立的历史时钟由此开始加速倒计时。朱元璋内心深处怀揣着强烈的复仇欲望,他决定将陈友谅的妻子纳入自己的后宫,原以为此举会成为对陈友谅的最大羞辱,然而没想到,这段感情竟生下了一个孩子,成了朱元璋一生的悔恨。

这听起来让人费解,孩子到底有何不同寻常之处?在双方尚未交战之时,普遍认为陈友谅会轻松获胜,因为两者势力悬殊,根本不在一个层面。陈友谅打算借此良机,一举消灭朱元璋的部队,为自己顺利登上皇位扫清障碍。得知消息后,朱元璋召集将领们商讨对策,讨论如何排兵布阵,如何最大程度地减少士兵伤亡等策略,但多数将领的意见仍是建议撤退。

面对这场正面大战,风险极大,一旦主力部队覆灭,基本等于彻底失败。虽然朱元璋性格多疑,但他勇敢果断,坚决有出兵的打算。刘伯温也提出类似建议:敌军处于明处,自己却隐于暗处,应先发制人,首要任务是防止军中有人逃跑。战争讲究天时、地利、人和,军心是决定胜负的关键。若在战斗尚未开始之时就有人想逃跑,那么即使有取胜的机会也是枉然。

刘伯温的这一番话一出,所有将领纷纷收起反对,纷纷表态愿意听命指挥,全力以赴。站在敌军角度来看,朱元璋在各方面都不及陈友谅,陈友谅本想用时间将朱元璋耗死,结果却大意轻敌。按照刘伯温的计划,朱元璋派出一部分士兵在前方佯攻,诱使敌军深入伏击圈。陈友谅逐渐失去理智,中了埋伏,敌军中不少士兵脱下盔甲,纷纷投降。

陈友谅军队虽然人多将强,却还是败给了朱元璋。对此,陈友谅心有不甘,遂重新集合所有兵力,发起鄱阳湖之战。朱元璋凭借灵活机变和精准战术抢得先机,陈友谅兵力重创,自己更被乱箭射杀,朱元璋的皇权之路再无对手阻挡。

面对这个令自己费尽心思的敌人,朱元璋将陈友谅的妻妾全部纳入后宫,明言这不过是羞辱的手段。朱元璋向来不嗜好美色,正如他所言:“今友谅三犯我金陵,四犯我太平,我甚恨之。”陈友谅屡屡侵犯自己地盘,令朱元璋深恶痛绝,这才有了纳其妻子为妃的举动。

原以为这件事会随着时间淡去,没想到却给朱元璋留下了无法磨灭的悔恨,因为陈友谅妻子所生下的儿子——朱梓。

关于朱梓的身份,一直争议不断。有人说他是朱元璋的亲生子,有人则认为是陈友谅遗腹子,但多数证据倾向于前者。朱梓出生后,朱元璋对他寄予厚望,无论吃喝起居均尽力满足,从不让他受苦。成年后,朱元璋不仅赐予朱梓封地,还赋予部分兵权,既是出于宠爱,也因不信任他人,重要的地方都交由自己的子弟管理,例如朱棣镇守北京。

相比父子情深,朱梓与母亲的感情更为亲密,母亲是他唯一的依靠。随着朱元璋位极人臣,陈友谅的遗孀对命运不甘,开始在朱梓耳边诋毁朱元璋,声称“自己的亲生父亲被朱元璋所害”。从此,朱梓心中埋下了复仇的种子,在前往封地之前,他曾向母亲立誓,必将替她报仇。

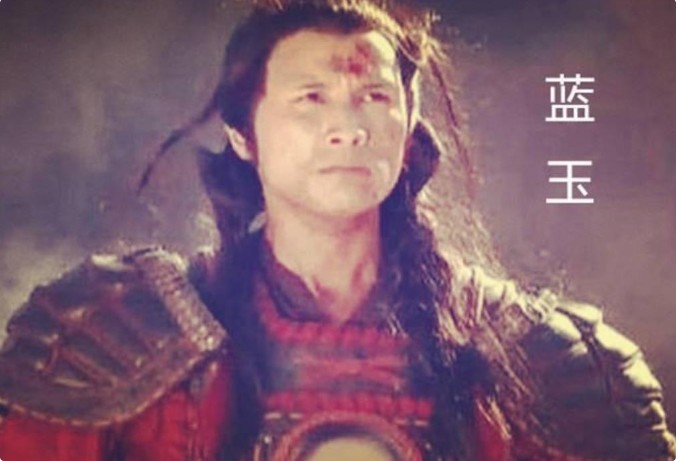

朱梓不断借机扩充军力,最终在洪武二十三年发动叛乱。放眼看去,这场叛乱几乎注定失败,因为朱梓准备不足,根本无法全面应对朱元璋这位老谋深算的对手。最终,朱梓无奈从城墙一跃而下,结束了自己短暂的一生。

朱元璋对朱梓如此照顾,竟换来如此“白眼狼”的结局,内心充满了极度的悔恨。他不禁反问自己:亲生儿子怎会如此反目成仇?

退一万步讲,这场叛乱完全可以避免。根据史书记载,陈友谅在1363年鄱阳湖战役中阵亡,而朱梓则是在1369年才出生,两者相差整整六年。如果朱元璋能稍加调查,认真分析,母亲的谎言定会被揭穿,也就不会引发这一连串悲剧。

文章尾声,送给诸位一句忠言:“观其言,观其行,切莫听风便雨。”许多人因缺乏经验,容易在前进中迷失方向,这是成长路上的大忌。听他人言语,观他人行为,更应具备独立思考和判断能力,切勿人云亦云,否则只能沦为“乌合之众”。