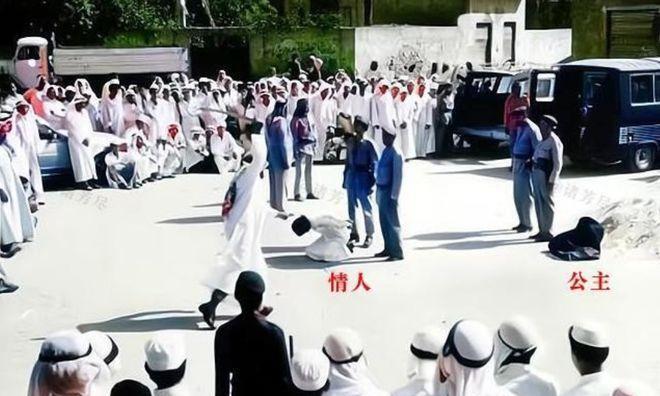

1977年,一英国人偷拍下了沙特公主米莎尔和她的情人被处死的惨景,年仅19岁的公主米莎尔身穿黑袍,静静躺在地上,在不远处,她的情人正面临着公主亲兄长的无情斩首…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1977年7月15日,吉达的阳光炽热而凶猛,女王大厦旁的空地上,一片沙尘混杂着沉默的期待,空地被铁栅栏围起,外围站满了人,他们没有喧哗,也没有呼喊,只是默默注视着中央那块铺着红毯的地方。 一个身穿黑袍的年轻女子跪在那里,脸庞被头纱掩盖,看不清表情,只能看到风吹起的衣角与她无声低垂的姿态。 她的面前,站着数名军士,身后是身着传统服饰的王室亲属,在离她不远处,一个男子跪倒在地,低头不语,他的脊背因紧绷而微微颤抖,仿佛随时会碎裂。 一名英国籍建筑工人站在人群边缘,他手中握着一个改造过的相机,镜头藏在香烟盒内,指尖因紧张而微微发白,他并不知自己即将记录下的这一刻,会引发一场横跨国境的风暴。 女子名叫米莎尔·宾特·费萨尔,出生于沙特王室,是开国国王的曾孙女,自幼在宫廷中接受最严苛的教育与约束,身上肩负的不只是血脉,还有象征王族名誉的仪式感。 在十四岁那年,她被指婚给一位年长二十余岁的堂兄,对方已育有两房妻妾,这桩婚姻无需她的意愿,也不需要她的回应,只在长辈的一次聚谈中草率决定,便成了她此后命运的基石。 婚后生活并未如童话那般华美,王府金碧辉煌,但她的日常只在厨房与庭院之间穿梭,她起得最早,为丈夫沏茶,睡得最晚,谨记王府礼数。 她的沉默被视为顺从,她的压抑被当作理所当然,她没有被体恤,只被要求安静、端庄,像一朵不允许盛开的花,装点着家族的权力舞台。 改变始于一次外交安排,王室安排部分年轻成员随驻黎巴嫩使节前往贝鲁特短期学习与文化交流,她以优异的语言表现和政治分析能力争取到了这一机会。 抵达贝鲁特后,她在洗手间悄悄脱去黑袍,第一次以普通学生的身份走上街头,贝鲁特彼时被誉为中东最开放的城市,她在那里学习文学,参与沙龙,读诗写文,日子在空气轻盈的自由中悄然翻页。 在那座城市的图书馆中,她遇见了哈立德,一位同样来自沙特王室的年轻人,他温和沉静,与她一同出入展览与讲座。 他们在街边咖啡馆讨论哲学,在夜色中漫步于旧城石板路,这段感情并非一场激烈的逃亡前奏,而是一段缓慢扎根的信任与共鸣。 他们知道自己的处境,他们在家书中不提对方,在通话中避谈未来,他们明白一旦被发现,等待他们的不会是宽恕,而是名誉的终结,黎巴嫩局势日渐不稳,王室发来召令,她必须归国。 两人随即策划逃亡,她剪短头发,化妆成男性仆役,使用伪造的旅行证件,在清晨抵达吉达机场,他们的步伐一度顺利,直到安检口前,伪装被识破,随后遭到拘押。 她被单独关押,面对的不是国家司法系统,而是家族组成的秘密委员会,按照当时法律,仅有四位男性亲眼目睹行径或嫌犯连续三次认罪,才能定罪,王室长辈给予她机会,只需否认,便可保住性命。 她没有接受这些安排,在家族审讯中,她没有流泪,只重复一句话,最终,王室决定以通奸罪公开处决,强调制度不可动摇,声誉不可质疑。 她的亲兄长费萨尔王子被命令执行行刑,他手中的弯刀因紧张几次滑落,直到第五次,才结束哈立德的生命,而她则被数名士兵枪决,身体伏在红毯中央,尘土翻飞间,一阵微风掀起她的头纱,露出年轻而苍白的脸。 巴里·米尔纳用相机记录了这一切,照片经密运至英国,《每日快报》在1978年公开刊出,画面中,王室旗帜飘扬,女子倒卧于尘,男子颈骨崩裂,一座政体的威严与一段爱情的残骸同时展现眼前。 事件引发巨大国际反响,英美联合制作纪录片《公主之死》,沙特王室震怒,驱逐英国大使,冻结商业合同,王室内部避谈此事,女性在国内生活反而更加严控,出行被强制男性陪同。 多年后,一张老照片再次在社交媒体流传,那是一张拍摄于黎巴嫩图书馆前的画面,米莎尔穿着淡蓝长裙,倚着石墙翻书,神情安静专注。 照片下方,有人写道:这是她在成为“罪人”前的模样,只是一个十九岁的女孩,在阳光下读书。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:环球网——“公主之死”酿成英沙斗法 纪录片《公主之死》