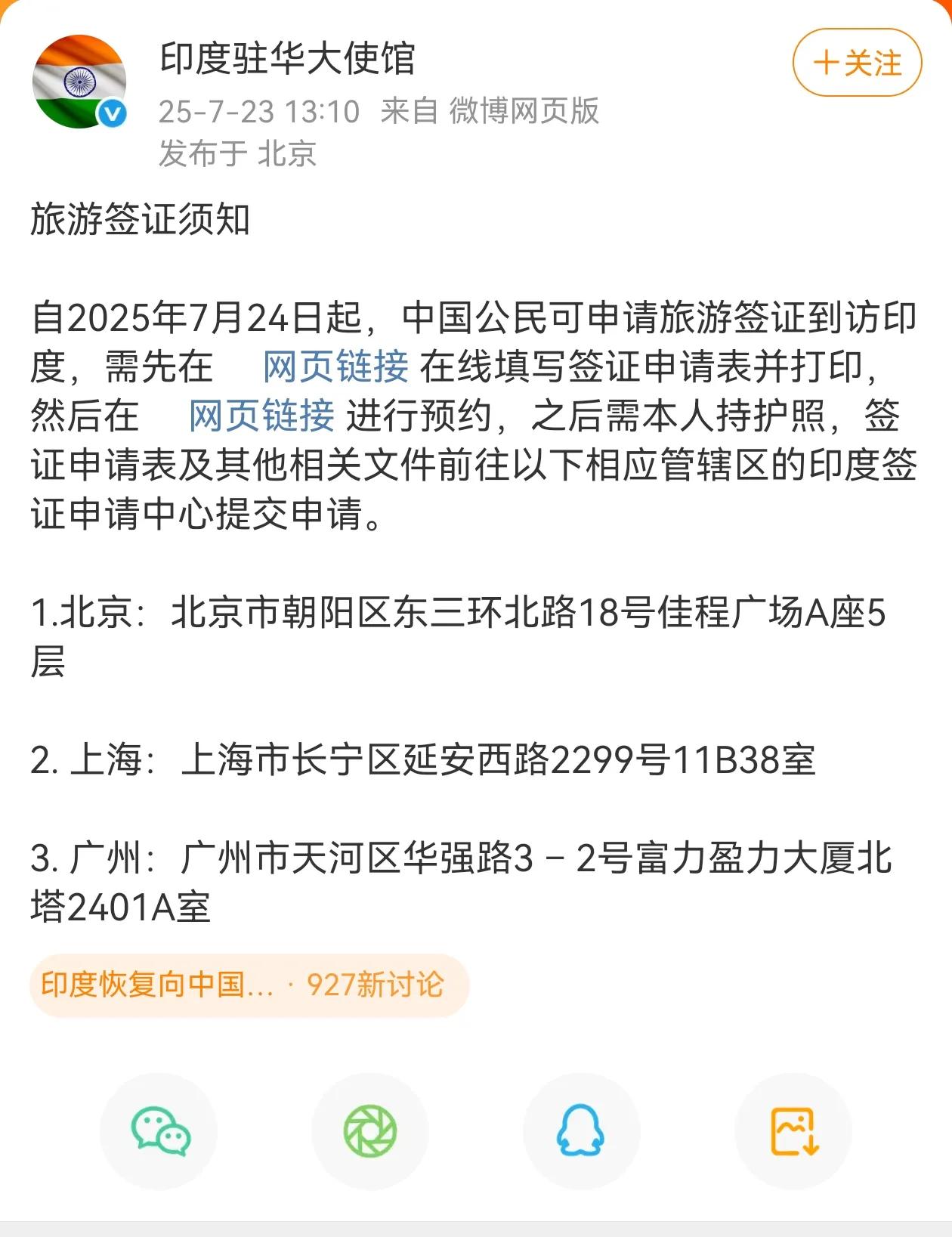

你敢去吗?7月23日,印度宣布恢复已中断五年的中国公民赴印旅游签证,但是需要十万元存款证明的要求。 这对于以休闲为目的的旅行者而言,这笔资金门槛远超常规旅游预算,更像是对入境者经济能力的不必要筛查。 而且电子签证的始终无法办理,要是想去只能去北京、上海、广州三地线下申请,尤其对非一线城市居民来说,仅往返递交材料就可能消耗数天时间。 从现实层面看,印度旅游资源虽有特色,泰姬陵的建筑奇迹、拉贾斯坦邦的沙漠风情、喀拉拉邦的水乡风光都曾吸引过不少探索者。 但长期以来,基础设施的滞后、卫生条件的堪忧、治安环境的不稳定,始终是制约其成为热门旅游目的地的硬伤。 不少游客反应,因为吃了印度街边小吃,导致腹泻数日,光是医疗费就花了不少,本以为这都是网络调侃,实际上却是真实发生的事情。 即便在疫情前,中国赴印游客数量也远低于赴泰、赴马等周边国家,核心原因就在于旅游体验的性价比不足。 如今附加严苛条件后,除了确有工作、留学需求的群体,单纯为旅游特意跨越这些障碍的人恐怕寥寥无几。 更深层来看,这一政策透露出印度在对华交往中的矛盾心态,旅游业作为其经济支柱之一,亟需外部客源提振,尤其中国游客的消费能力早已被各国认可。 但是又难以放下姿态真正实现便利化,似乎试图通过设置门槛来维持某种“主动权”。 这种矛盾导致政策效果注定大打折扣,既无法达到吸引游客的实际目的,又可能让外界感受到不必要的隔阂,反而不利于双边民间交流的重建。 从市场反馈来看,网友的反应也印证了政策的尴尬。多数声音认为,在东南亚、中东等目的地提供更优质服务、更便捷签证的当下,印度的条件缺乏竞争力。 卫生状况的顽疾、街头诈骗的高发、女性游客的安全隐忧,这些长期存在的问题并未随签证恢复得到解决,而十万存款证明更像是给本就不高的旅游意愿再泼了一盆冷水。 事实上,旅游往来的本质是双向选择,政策设计若脱离市场实际,忽视游客核心需求,再华丽的“恢复”也只能是纸上谈兵。 客观而言,中印旅游合作本应具备互补性,中国游客的多元需求与印度的文化独特性本可形成良性互动,但前提是建立在平等、便利的基础上。 此次政策中的限制性条款,本质上是将行政门槛凌驾于市场规律之上,这种做法不仅难以达到预期效果,反而可能强化双方民间的距离感。 真正的旅游开放,需要的是简化流程、优化服务、解决实际问题,而非在形式上做表面文章。 印度若真想重启旅游往来,或许更应聚焦于改善自身旅游环境,用诚意而非门槛吸引游客——毕竟,决定人们是否踏上旅程的,永远是目的地的吸引力,而非人为设置的障碍。

用户10xxx42

没有这10万存款,到那吃些东西拉肚子住院,费用有保障。