他从1940年开始请病假,一直到新中国成立,从未上过战场,却仍被授予大将军衔,连毛主席都称赞他功劳巨大。

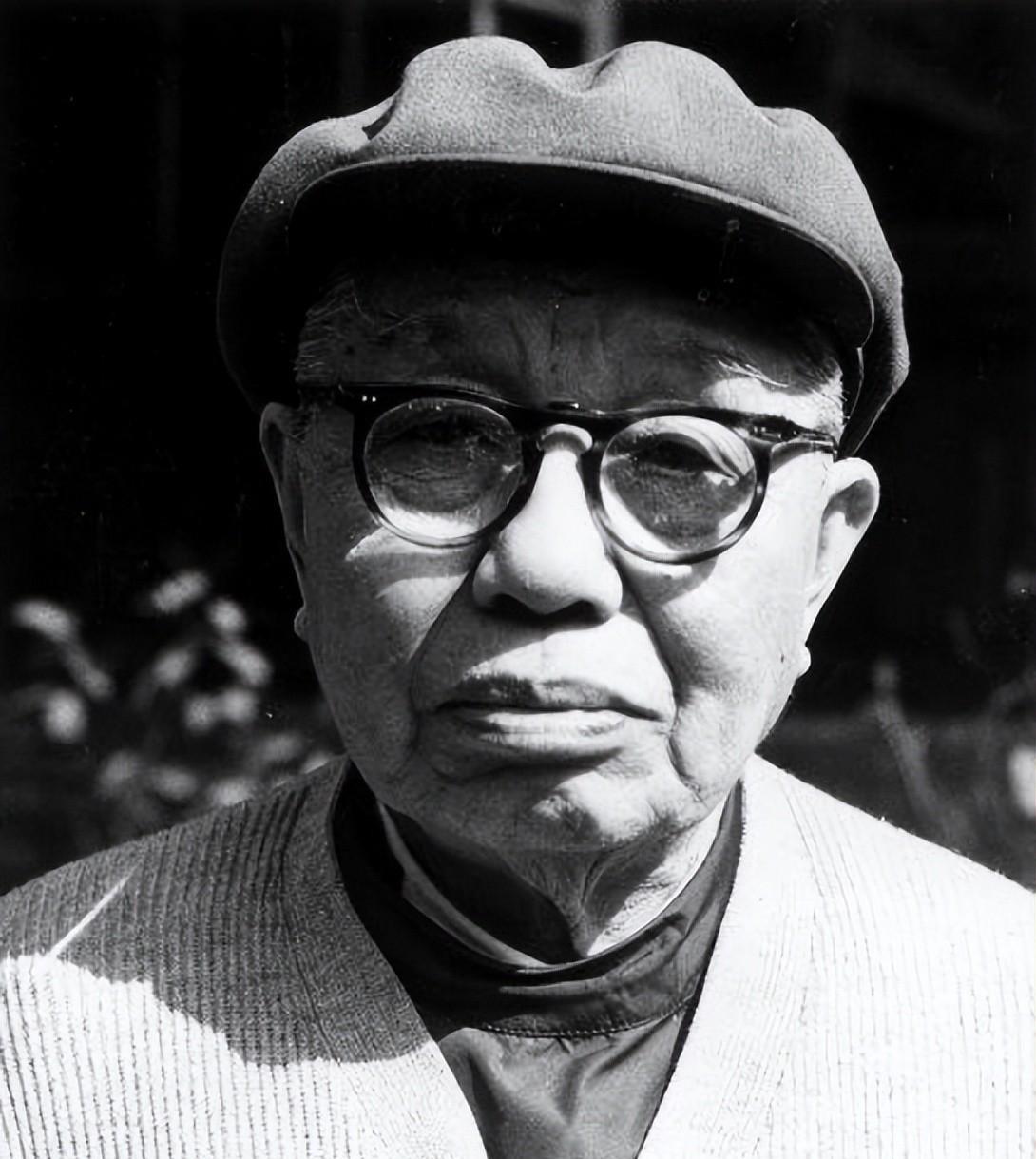

湖北黄陂出身的农家子弟徐海东,1940年就因重病不得不离开战场,缺席了整个解放战争,却在1955年解放军首次授衔时,被授予大将军衔,排在所有十位大将的第二位,连毛主席都曾亲口称赞他对中国革命有大功劳。

这个看似不合常理的结果,背后却有着深刻的历史缘由。

早年生活的艰难没有压垮徐海东,他选择了投身革命这条充满艰险的道路。

北伐战争的烽火里能看到他,声势浩大的黄麻起义中也有他战斗的身影,这段经历使他成为革命队伍里资深的“老革命”。

真正让“徐老虎”这个名号响起来的,是在红军时期。

他打仗特别勇猛,善于游击战,脑子也活络。

劳山战役就是经典一战,别人不敢在开阔地设伏,他偏偏这么干,结果把东北军的两个团包了饺子。

到了榆林桥战役,敌人气势汹汹想吓唬人,他一点不慌,集中自己优势兵力快刀斩乱麻,干净利落地歼灭了东北军那个619团。

这几场硬仗打下来,没人不佩服,徐海东硬是从泥腿子农民,打成了红军里赫赫有名的骁将。

然而,真正把徐海东名字刻进中国革命史册的,还有一桩看似简单的事。

1935年,长征的队伍历经磨难到达陕北,筋疲力尽,困难到了极点。部队快揭不开锅了,军饷极度紧缺。

毛主席当时处境万分艰难,写封信向红十五军团的徐海东求援。

徐海东自己手上也不宽裕,部队上下也指着这点家当过活,总共才攒了7000块大洋。

但他接到主席的信,二话不说,和政委程子华商量后,立刻拍板,硬是从牙缝里挤出5000块,直接送到了中央红军手里。

这笔钱,放今天看可能不算多,可在那个人人都勒紧裤腰带的生死关头,它就是救命的及时雨啊!

毛主席拿到钱后,感动得落了泪。后来他多次提起这事,感慨徐海东那份雪中送炭的情谊和顾全大局的觉悟,称他是对中国革命有大功劳的人。这钱一借一送,意义非凡,不仅仅是钱的问题,更是徐海东革命立场和政治觉悟的最好证明,他和中国共产党领导的革命事业从此更加紧密地联系在一起了。

抗战爆发后,徐海东虽然身体已经开始出问题,但仍然坚守在战斗一线。

平型关那场鼓舞全国的大胜仗,他带着部队和日本鬼子浴血奋战,立下战功。

他带着队伍在华中敌后闯出一片天,皖东那重要的抗日根据地,就是他实打实打出来的根基。

那些年,像他一样的将士们,凭着血肉之躯,在艰难困苦中支撑起了民族的希望。

可惜天有不测风云,常年的征战透支了他的身体。

1940年,伤病再也扛不住,徐海东被迫离开了他最熟悉的战场前线去休养。

自此,解放战争期间那些决定中国命运的大战役,都未能再见到这位猛将的身影。

虽然人离开了战场,但徐海东的心始终惦记着革命。

每当传来前方胜利的消息,他都由衷地高兴,他知道那是千千万万同志和战友们在继续战斗,为共同的理想拼杀。

新中国成立了,要论功行赏。1955年公布授衔名单,徐海东的名字和大将军衔一起出现,位列粟裕之后,排在第二位。

这一下,引起了一些议论:一个抗战打到一半就长期休养,错过了解放战争全程的人,凭什么能评上这么高的军衔?甚至排位如此靠前?这就好比种树,前面辛苦浇水培土的人,树长成了也不能忘啊。

但以毛主席为代表的老一代革命家们最清楚徐海东的分量。

他在土地革命和抗日烽火中立的那些战功,是实打实摆在那里的。

没有这些早期艰难岁月里像他一样冲锋陷阵的将士,革命的根基不可能扎稳,何况还有长征那次关键到关乎全局的援助。这份情谊和贡献,党和毛主席始终记在心里。

授予大将军衔,是对他前半生卓越贡献的至高认可,也是对那段患难与共情谊的郑重回应。

留得青山在,不怕没柴烧,当年他保重身体,组织也始终记得他过去的功勋。

此后多年,徐海东的身体一直未能真正康复。1970年,他走完了自己七十年的人生道路,其中一大半时间——超过五十年都献给了革命事业。

作为一位纯粹的共产党人,徐海东没留下多少私产,却把他全部的忠诚和热血,毫无保留地献给了为之奋斗终身的党和人民的事业。

后人没有忘记这位功勋卓著的大将。2023年9月,在他的故乡湖北武汉黄陂区,专门纪念徐海东及家族亲属中多位牺牲烈士的纪念园正式建成开放。

他的女儿徐文惠多次在公开场合讲述父亲的革命往事,尤其强调长征时期那次关键援助背后的无私党性原则,并致力于保存和传播这段珍贵历史记忆,提醒着后来者不要忘记先辈们付出过的巨大牺牲和那份赤胆忠心。