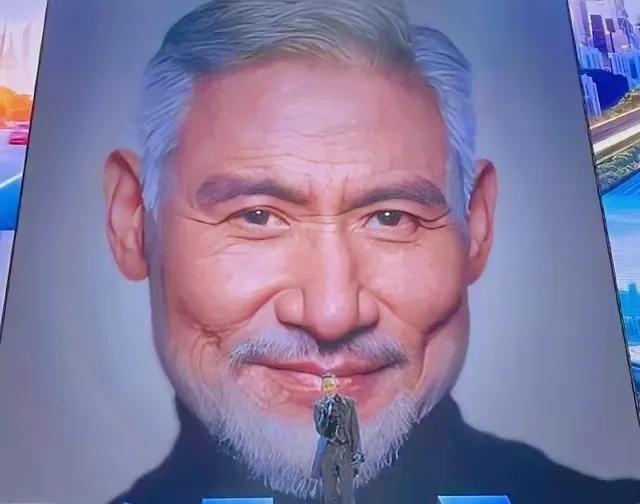

曾经的一封《情书》,让我知道《你最珍贵》,所以今后,《只想一生跟你走》还以为今后都会《一路有你》,后来的《吻别》,让我《心如刀割》,即使有《一千个伤心的理由》,让我《忘记你我做不到》。直到遇见《李香兰》,又一次重新编制起《情网》,我才学会《慢慢》放下你,偶尔想起那些《旧情绵绵》,才发现《我是真的受伤了》,只不过一切己经《回头太难了》,最终《还是觉得你最好》……64岁张学友高强度巡演:是热爱还是“迫不得已”? 咱们先来看看张学友“60 + 世界巡回演唱会”,席卷了80座城市,平均下来四五天就要开一场。这意味着什么?意味着他几乎每周都要在不同的城市之间穿梭,调整状态,为歌迷们带来一场又一场视听盛宴。到了2024年,这股音乐热潮更是愈演愈烈,直接飙升到125场,平均不到三天就要开一场。这强度,就算是年轻力壮的小伙子,恐怕也有些吃不消,可张学友却坚持了下来。而到了2025年上半年,他又已经马不停蹄地开了20场,接下来这个周末,又要在苏州连开3场。这密集的演出安排,简直让人惊叹不已。 64岁对于大多数人来说,那可是人生中一个相对悠闲的阶段。在这个年纪,很多人已经退休在家,每天可以优哉游哉地享受生活。早上出门散散步,和老友们聊聊天;中午找个心仪的餐馆,品尝一顿美味佳肴;下午坐在公园的长椅上,晒晒太阳,看看报纸;晚上还能去接孙子放学,一家人其乐融融。可我们的歌神张学友呢,却依然活跃在舞台上,进行着高强度的巡演。 面对外界的种种疑问,张学友也一再强调,他这么做是出于对舞台和歌唱事业的热爱。 然而,我心中却始终有一个小小的疑问:人是迫不得已才上班的!这句话虽然有些调侃的意味,但仔细想想,似乎也有一定的道理。在现实生活中,很多人上班都是为了生计,为了那碎银几两,为了能给家人更好的生活。我们每天早起晚归,在办公室里忙碌,在会议中奔波,有时候甚至会感到疲惫和无奈。虽然我们可能也热爱自己的工作,但不可否认的是,经济因素往往是促使我们坚持上班的重要原因之一。 张学友对音乐的热爱是毋庸置疑的。他从小就与音乐结缘,在音乐的道路上不断探索和追求。 在娱乐圈这个复杂的环境中,商业利益往往也是一个重要的考量因素。演唱会不仅是一场音乐的盛宴,更是一个巨大的商业项目。从场地的租赁、设备的采购、工作人员的安排,到门票的销售、周边产品的开发,每一个环节都涉及到大量的资金和利益。对于张学友来说,巡演可能不仅仅是为了满足自己的艺术追求,也是为了维持自己的商业价值和市场影响力。毕竟,在这个竞争激烈的娱乐圈,只有不断地推出新作品、举办演唱会,才能保持自己在歌迷心中的地位。 抛开年龄限制,全年龄段,国内敢这么全国大中小开百场演唱会的,也是一只手可以数过来的(我就不数了,免得又引发口水战)。这几天他几场演唱会的票陆陆续续开始放了,然后大家就发现,虽然不至于一票难求,但基本上也是场场售罄。 其实也好解释,第一,他的定位,从始至终都是一个歌手。知名度是绝对够广的。问问我们父母爷爷奶奶,可能他们没听说过陈奕迅,没听说过蔡依林,但很少有没听说过张学友的。再加上他的零负面新闻,可以说,几乎全国人民都是他的路人粉。即使一首他的歌都没听过,他来开演唱会,也会好奇所谓“歌神”唱歌是怎样的。 他的主力歌迷,大部分都是有自主购买力的人。很多人气歌手,在网上人气即使再旺盛,由于粉丝年龄偏低(不好意思,我认为他们大部分有的不是歌迷而是粉丝),抛开时间问题,一张均价上千的演唱会门票已经是非常大的开支了,更别说有时候会需要跨市去看演唱会,没有父母的支持基本上是不可行的。而学友的歌迷,主力已经都是有经济基础的人了,平时在网上不活跃,貌似学友已经flop了,但演唱会消息一出,这些歌迷该掏腰包的时候可真的不含糊。 你们认为张学友是乐在其中,还是另有原因呢?是那对舞台和歌唱事业无法割舍的热爱,让他在64岁的高龄依然坚持巡演;还是商业利益、家庭责任等其他因素在背后起着推动作用呢?不妨在评论区留下你们的看法,让我们一起探讨这个有趣的话题。 歌老了,哥也老了,当年尿三丈,如今顺风尿湿鞋;姐也老了,初听来月经,再听已绝经;初听是高三,再听己三高。老歌想哭,新歌想吐。歌还是当年的歌、哥已不再是当年的哥。歌依然陪着哥,哥依然喜欢歌。黄泉路上50.60后已开始检票了,70后开始进入候车厅了,80后也开始买票了。人这一辈子就是一个过程,没有永远盛开的花,也没有不老的青春。我们终究是时间的过客。又何必执着,珍惜拥有,不期而遇,看淡所有,不辞而别,尽人事,听天命。