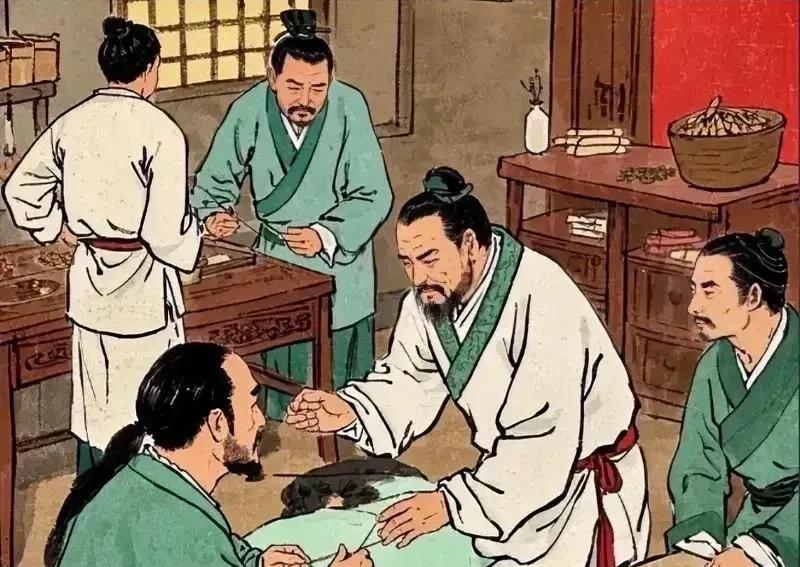

东汉末年,一位公子得了风湿病,连下床的力气都没有,整天瘫卧在床上。被派去取药的小长工偷懒,随便折了几条桑树枝煎药,李公子竟然能下地走动,病全好了。 那年洛阳城里的柳絮飘得正凶,李公子的卧房里常年燃着艾草,还是挡不住关节里的寒气。他爹是朝中议郎,请来的御医换了七八个,药汤子喝得能浇半亩地,腿还是像灌了铅似的,天一阴就疼得直哼哼。贴身小厮福儿捧着药方子去抓药,路过城东的桑树林时,看见几个采桑女坐在树下说笑,篮子里的桑叶嫩得能掐出水。这小子平日里就怕药铺掌柜的啰嗦,眼瞅着日头要偏西,干脆折了把桑枝塞怀里,回去谎称是药房新到的“通灵草”。 药罐子在灶上咕嘟咕嘟响的时候,李公子正靠在锦被上翻《伤寒杂病论》。他爹前两天刚被董卓的人抓去问话,家里的气氛比他的腿还沉。福儿端着药碗进来,手还在发抖,生怕被看出破绽。药汁黑乎乎的,带着股青腥气,李公子捏着鼻子灌下去,咂咂嘴说:“今儿这药味儿不对啊。”福儿扑通跪在地上,正想坦白,却见公子突然直起身子——他刚才抬腿时,膝盖竟然没咯吱响。 连着喝了三天桑枝汤,李公子能扶着墙走了。那天他挪到院子里,看见满树的桑葚红得发紫,突然想起小时候跟着先生读《诗经》,“隰有苌楚,猗傩其华”,那时自己还能上树掏鸟窝呢。他爹从外面回来,看见儿子站在树下,手里还摘了颗桑葚,手里的朝笏“当啷”掉在地上,老泪珠子砸在青砖上,洇出一个个小坑。 这事很快传到了张仲景耳朵里。这位刚从长沙卸任的太守,正躲在南阳编医书,听说有这等奇事,背着药箱就来了洛阳。他让李公子伸出舌头,又按了按他的膝盖,转头问福儿:“你折的桑枝,是向阳的还是背阴的?”福儿指着东边的林子说:“就是太阳晒得最狠的那几棵,皮上还带着白霜呢。”张仲景捋着胡子笑了:“桑为东方之神木,其枝春生,得阳气最盛,治风湿正合机理。” 后来董卓烧了洛阳,李公子跟着逃难的人群往南走。别人拄着拐杖还走不动,他却能挑着半担行李,脚底板磨出了茧子也不喊疼。路过一片桑树林时,他总会停下来折些枝条,分给那些跟他一样腿疼的难民。有人问他这是什么神药,他就说:“这是张仲景先生说的,太阳晒过的桑枝,能把骨头缝里的寒气赶跑。” 到了建安年间,李公子在荆州开了家药铺,门口总摆着两捆桑枝。有回关羽带伤来买药,看见药铺招牌上写着“桑枝堂”,笑着问:“将军也信这草木玩意儿?”李公子指着后院的桑树说:“当年我瘫在床上的时候,谁能想到几根树枝能救命?世间好物,往往藏在最不起眼的地方。”关羽摸着自己的胳膊,想起刮骨疗毒时华佗用的麻沸散,突然觉得这话在理。 其实桑枝入药,古已有之。《神农本草经》里就记着“桑根白皮主水气,桑枝主风寒湿痹”,只是世人多看重金石丹药,反倒忘了草木的气力。就像李公子常跟徒弟们说的:“治病救人,有时候不用找什么灵丹妙药,房前屋后的草木,说不定就藏着老天爷的心思。” 参考书籍:《神农本草经》《伤寒杂病论》《名医别录》