硫醚类物质是一类典型的腥臭味物质,通过总结国内外给水管网中硫醚的研究进展,着重讨论了硫醚在给水管网中的来源、主要的前体物、生成机理、影响因素以及相应的控制方法,旨在广泛了解现有的研究成果,分析目前研究中存在的不足之处,提出未来的研究工作和方向,进而为解决给水管网中腥臭味问题提供理论基础。

引言

近年来,饮用水中的嗅味问题越来越突出。根据Wang等对中国56个给水厂的调研结果可知,超过90%的原水存在嗅味问题。其中,腥臭味占据35%以上,仅次于土霉味(≈43.3%),成为了一种不容忽视的嗅味类型。2007年,江苏无锡市突发饮用水嗅味事件,自此饮用水中的腥臭味问题得到广泛关注。经过研究认为此次嗅味事件主要是以二甲基三硫醚为主的腥臭味物质所导致。硫醚类物质具有嗅阈值低和强烈刺激性气味的特点。因此,经常导致用户因存在此类物质而投诉饮用水不安全。

腥臭味物质主要来源于水源和给水管网。随着饮用水处理技术的不断发展,原水中的嗅味问题可以通过水厂的深度处理技术得到有效解决,如采用活性炭吸附或高级氧化技术。但在管网中产生的腥臭问题更难解决。Scott等采集了美国6个城市的自来水水样,其中部分水样具有硫味,由还原性硫化物所引起。针对给水管网中的硫醚较早是由Wajon等研究报道的。当时澳大利亚珀斯市收到了多起关于自来水出现恶臭的投诉,后经发现这种恶臭主要是由给水管网中的二甲基三硫醚引起的,其浓度为0~250ng/L。并且,在后续的研究中发现二甲基三硫醚的形成与水中存在的多硫化物有着密切的关系。同时研究者Heitz等进一步研究发现给水管网中的硫醚以及多硫化物主要存在于管网的生物膜/沉积物当中(硫醚:1.4~1480μg/kg,多硫化物:79~79000μg/kg),浓度要比水体中高出几百至几千倍。这种现象的形成是由于管壁生物膜/沉积物对上述物质具有吸附作用,并且可以作为保护屏障,阻止硫醚和多硫化物被水中氯和溶解氧氧化。

给水管网是连接给水厂和用户的重要环节,一旦在给水管网中产生了硫醚类的物质,龙头水会产生腥臭味,给供水安全带来严重影响。基于上述情况,针对给水管网中硫醚的研究工作就显得尤为重要。本文通过对给水管网中硫醚的来源、前体物、生成机理、影响因素以及控制去除的阐述,探讨未来如何消除饮用水的腥臭味等异嗅异味及改善龙头水口感的研究方向。

1来源及前体物

1.1常见的腥臭味物质

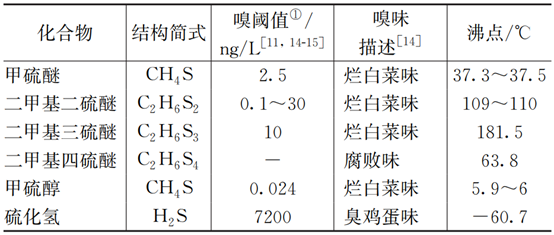

腥臭味是嗅味轮中嗅觉异味分类中的一种,其中包含了多种物质。目前,文献中报道较多并且存在于水环境中的此类嗅味物质有6种,分别是:甲硫醚(Dimethylsulfide,DMS)、二甲基二硫醚(Dimethyldisulfide,DMDS)、二甲基三硫醚(Dimethyltrisulfide,DMTS)、二甲基四硫醚(Dimethyltetrasulfide,DMTES)、甲硫醇(Methanethiol,MT)以及硫化氢(Hydrogensulfide)。以上这些物质的物理性质和结构简式如表1所示。

表1六种腥臭味物质的物理性质和结构简式

注:(1)嗅阈值(Thresholdodornumber,TON):表示人能够感受到嗅味的最低物质浓度。

1.2给水管网中硫醚的来源及前体物

给水管网中的硫醚主要有两种

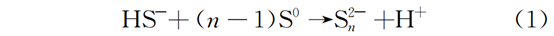

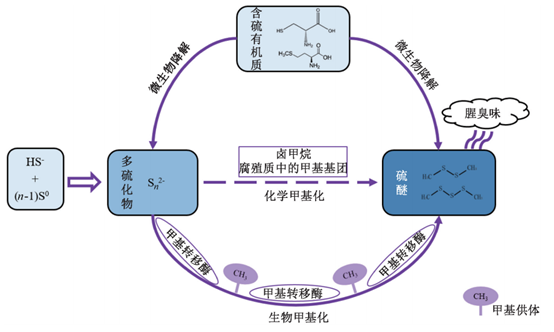

硫醚的前体物分别为以下两种:第一种是含硫有机物,包括半胱氨酸、甲硫氨酸和丙酸二甲酯等。其中含硫氨基酸普遍存在于动植物和微生物中,因此在水中比较常见。第二种是多硫化物(S2-n)。近几年,多硫化物作为硫循环中重要的中间体受到关注。大量研究认为其形成的过程为:在硫化物存在的情况下,单质硫与HS-反应形成多硫化物,反应方程式见式(1)。此外,有学者认为这类物质也可以通过微生物降解含硫有机物得到。关于多硫化物,其n值(即链长)一般认为是2~9。但是由于受到pH、温度、离子强度以及硫化物浓度的影响,在自然水体中n值一般是2~5,其中短链长(n=2,3)的多硫化物占据多数。

2给水管网中硫醚的生成机理

2.1化学甲基化

该机理是指甲基化试剂(例如碘代甲烷)与多硫化物(S2-n)直接反应生成硫醚,如图1所示。Wajon和Heitz利用实验室条件,将碘代甲烷加入到多硫化物溶液中,反应生成了一定量的DMTS、DMDS和DMTES。同时,当原水、滤后水以及管网水中均存在碘代甲烷时,也均有不同浓度的硫醚类物质产生,证实了原水和出厂水中含有多硫化物。为了进一步验证碘代甲烷只能与多硫化物反应产生硫醚,Heitz将碘代甲烷分别与有机硫化物(包括硫辛酸、半胱氨酸以及二烷基二硫化物和三硫化物)和无机硫化物(包括单质硫、硫代硫酸盐以及四硫酸盐)反应,研究发现这些物质均不与碘代甲烷反应产生硫醚。除此之外,甲基化试剂,例如卤甲烷、腐殖质中的甲基基团,在文献中有提及。这些条件的存在使得上述机理具备了一定的理论基础。

2.2微生物降解

含硫有机物在水中普遍存在,尤其是含硫氨基酸。这类物质在水中可以被微生物降解,进而产生硫醚,如图1所示。Ginzburg等利用分离得到的三种菌株(Acinetobacterlwoffii,Corynebacterium,Bacilluscirculans),在好氧条件下进行了甲硫氨酸的降解试验,试验结果证明了3种细菌均能降解甲硫氨酸产生硫醚。Franzmann等利用柱式生物反应器模拟给水管道,并且向反应器中分别加入半胱氨酸和3-巯基丙酸酯,一段时间后在反应器中检测到了不同浓度的DMDS和DMTS。但是Ginzburg认为半胱氨酸在降解过程中只有少部分直接形成硫醚,大部分在此期间都形成了多硫化物。而对于甲硫氨酸或者一些含有甲烷硫基团(CH3-S-R)的物质而言,情况是不同的。因为这些物质本身含有甲基基团,可作为甲基供体。因此,在细菌降解过程中释放出来的S-甲基基团会进一步促进硫醚的生成。Franzmann等的试验结果证明了这个现象。

2.3生物甲基化

生物甲基化是指多硫化物(S2-n)在甲基转移酶和甲基供体存在的情况下可以转化成硫醚,如图1所示。Wajon等在1988年首次提出给水管网中的异味可能与微生物有关系,此时已有研究证明多种微生物(例如假单胞菌)可以产生硫醚。随着给水管网管龄的不断增加,给水管网内积累了大量沉积物和生物膜。截止到目前,多位学者已经在给水管网中发现了硫酸盐还原菌和多种好氧菌。其中,硫酸盐还原菌可以在缺氧条件下将硫酸盐还原成硫化物,产生的硫化物会与单质硫反应生成多硫化物。这一系列的反应在Sun的研究中得到了验证。并且,有研究证明许多从土壤、水、沉积物、植被和海洋藻类中分离出来的异养细菌中含有硫醇-甲基转移酶,能够甲基化硫化物。因此可以推测给水管网中有可能发生生物甲基化。

近年来,生物甲基化过程在污水管中得到了验证。Gu等在实验室模拟了污水管中添加氧化剂后DMTS浓度的变化规律,总结得出了DMTS的形成机理。具体可以阐述为:当反应器中加入氧化剂(硝酸钾、过氧化氢和氯化铁)时,硫化物会因为化学和生物的共同作用而被氧化成单质硫,然后单质硫又会与HS-反应生成多硫化物;当氧化剂被消耗完之后,多硫化物会很快还原回硫化物;同时,部分多硫化物会在甲基转移酶的作用下形成二甲基多硫化物(DMDS、DMTS)。Gu等认为多硫化物的酶甲基化是DMTS形成的一个重要过程。

3影响给水管网中硫醚存在的因素

影响给水管网中硫醚存在的因素可以分为两部分:微生物因素和非生物因素,其中非生物因素包括:光照、氧气、流速、管材、营养物质等。在很大程度上,非生物因素的改变会影响微生物因素的变化,最终导致给水管网中硫醚浓度的增加或减少。

3.1微生物因素

给水管网中的微生物主要以生物膜的形式存在,黏附在管壁上,会造成饮用水出现异臭异味。关于硫醚类腥臭物质,某些微生物可以通过分解代谢含硫氨基酸得到或者硫酸盐还原菌在厌氧条件下将硫酸盐还原成硫化物,而后经过一系列反应产生硫醚。另外,硫醚的前体物之一——多硫化物的产生也被证明与微生物有关。多硫化物可通过微生物产生的单质硫与硫化物反应得到,或者直接由微生物产生。Franzmann等将甲硫氨酸分别加入到生物膜反应器和不含生物膜的反应器中,保持其他条件一致,结果发现生物膜反应器中产生的硫醚高达170000ng/L,而不含生物膜的反应器中只有112ng/L硫醚。以上内容反映了微生物在硫醚产生过程中的重要作用。

3.2非生物因素

3.2.1溶解氧和光照

溶解氧和光照影响着硫醚的产量和降解速率。卢信等使用甲硫氨酸作为前体物进行模拟试验发现,影响甲硫氨酸降解的非生物因素主要有光照和厌氧。试验结果显示,同为光照条件,厌氧条件下分解产生的DMDS和MT为好氧条件下分解产生的2~3倍;同为厌氧条件,光照产生的DMDS和MT比避光条件下产生的DMDS和MT的浓度高5~10倍左右。Buchshtav等通过试验证明,在有氧无光照的条件下,硫醚(硫原子数n≥3)会发生歧化反应,最终反应产物是DMDS、MT和单质硫等,此时硫醚的半衰期为几个月到几十万年不等;但在有氧有光照的情况下,硫醚的半衰期减少了许多,DMDS的半衰期为(43±13)s,DMTS的半衰期为(40±4)s。

3.2.2流速

流速的影响可以概括成两个方面:

流速的大小影响水流剪切力,从而影响生物膜的结构。有研究证明,在低流速条件下,管壁生物膜结构松散、孔隙较多;在高流速条件下,生物膜厚度变薄但密度更大。生物膜结构的变化对于硫醚的产生会造成一定的影响。

流速的大小与水力停留时间(HRT)有关。水流速度小,HRT会相应增大,水中溶解氧的消耗就会增加,因此在管网末梢可能会出现缺氧区,进而会影响硫醚的生成。Liang等通过研究地下深层隧道排水管道系统发现,随着HRT的增加,管道内硫化氢的浓度会相应增加。Franzmann等将生物膜反应器停滞48h,在这个过程中,水中溶解氧浓度呈现下降的趋势,硫醚(DMDS、DMTS)呈现上升的趋势。

3.2.3其他因素

除了上述提到的因素,营养物质、管材以及金属离子等因素也在文献中有所提及。Heitz发现不同管材的给水管道中多硫化物的含量差别较大,其中石棉水泥管道中含量最多(42000~79000μg/kg),其次是铜管(45000μg/kg),最后是钢筋混凝土管(79~15000μg/kg)。Gu等通过将Fe2+加入反应体系中发现,Fe2+可以抑制多硫化物的产生,最终会影响DMTS的产量。

4去除与控制方法

针对给水管网中硫醚的来源途径,总结其去除与控制方法主要集中在以下两个方面。

4.1给水厂的去除技术

给水厂实际用于去除饮用水中致嗅物质的技术主要有吸附技术和氧化技术。在吸附技术中,活性炭是一类常用的吸附剂,可以有效降低水中硫醚类物质的浓度。Zhang等研究发现,在48h内,投加100mg/L的颗粒活性炭可以去除91.1%的初始浓度为0.5mg/L的DMTS。但是,由于此类嗅味物质嗅阈值低,活性炭吸附是否真正适用于硫醚类物质的去除还需要进一步评估。近期,Huang等通过比较吸附平衡时水中嗅味物质的浓度及其相应的嗅阈值大小,创新性地提出了可处理性(TI)的概念,即TI=(CT-CIP)/CT,其中CT为嗅味物质的嗅阈值,CIP为吸附平衡时水中嗅味物质的剩余浓度,当TI