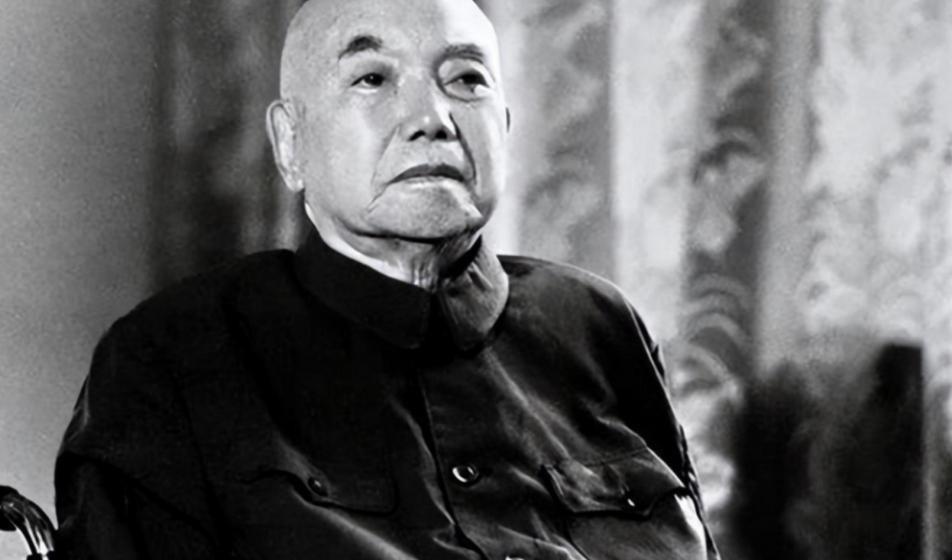

八路军6个师长唯有他没有成为元帅,晚年担任副主席,儿子是将军 “1940年10月的夜风真凉,萧副师长,敌人又在调兵。”警卫员压低嗓音递来情报,山坡上的松针被步哨踩得沙沙作响。 那是一段子弹取暖、板凳当床的年月。八路军编制里的三个师、六位师长,大多数人后来肩扛元帅将星,唯独发令枪下年纪最轻的萧克,最终停在上将。每逢茶馆里有人提起这桩旧事,总要追问一句:“他到底差在哪儿?”其实,答案并不藏在袖口,而是写在漫长的时间轴上。 1907年,湖南嘉禾,一间破旧私塾里传来朗朗书声。萧克的家道早已中落,父亲仍坚持买书不买米。这样的选择,让少年萧克在墨香里获得了第一份底气,也埋下了他能文能武的种子。 1926年,第一次北伐炮声撕开湘赣山口。萧克扔下读本,从武汉入伍,随后参加南昌起义、井冈山会师,几乎场场没落下。铁血淬炼了意志,也让他在二十出头就当上了团长。 1934年,中央红军长征,他跟随贺龙、任弼时率红六军团先行突围;1935年夏天与红二方面军胜利会师贵州印江,再一路北上。面对层层封锁,他每天只睡三小时,翻山劈路,硬是把近万人马带出了湘黔腹地。队伍里流传一句玩笑:“走不动了就看萧副总指挥的背影,一定能活。” 长征刚告一段落,卢沟桥的枪声又把民族推到生死线。中央决定扩编八路军,在120师里委任29岁的萧克为副师长兼359旅旅长。与他并肩的,是日后封元帅的贺龙、刘伯承等人。年纪最轻的他,却敢在雁门关外伏击日军补给线;三个月里,打了大大小小三十多仗,缴获迫击炮四十余门。贺龙拍着他的肩膀说:“小鬼出手够狠。” 有意思的是,1942年起,中央连续电令他抽调骨干创办华北军政大学。有人不解:“离前线几百里,岂不让功劳旁落?”萧克笑而不答。那两年,他往返太行、平西,边筹学员边挡扫荡,硬生生把一所“行走的军校”办成了华北干部摇篮。 解放战争全面爆发,他被调往晋绥野战军指挥部,但更多精力仍放在干部培训与兵役制度的设计上。前方捷报频传,他的名字却少见报端,这也是后来评衔时“战功数字”不够好看的客观原因。 1955年授衔,评审小组一度把萧克列入大将候选。临到最后一道签字,毛泽东提笔一顿:“给他上将。”有人面露讶色,毛泽东解释:“他不计较,且可提醒某些人军衔不是伸手要来的。”一句话,把排场心思浇了半截。消息宣布那晚,萧克正在军委扩大会议的会场抄写材料,听完只说:“我照样干活。” 进入七十年代,萧克先后出任全国政协副主席、全国人大常委会副委员长。每逢会议间隙,他提议“搞点读书活动”,还自掏腰包订书报。有人见他肩披上将礼服却常拎着旧布包,总拿来打趣,他自嘲道:“穷习惯改不了,书还得多买。” 不得不说,他的笔头甚至比枪更锋利。1984年,长篇纪实小说《浴血罗霄》出版,翌年拿下茅盾文学奖。有读者问他写作秘诀,他摇摇头:“不过是把战士的汗和血,换成了字。”获奖晚宴,他坚持不坐主桌,一杯清茶,悄悄离场。 再说他的独子萧星华。孩子出生没多久,父母便把他托付乡亲避锋头。十年后回到延安,见父亲第一句话是:“我不想走后门。”萧克只回了四个字:“自己去闯。”从学兵到师政治处主任,再到山地步兵学院院长,这位“红二代”整整熬了三十七年才迎来少将肩章。升衔当天,他给父亲打电话:“我没丢你的脸。”电话那头只听见轻轻一声“好”。 萧克晚年眼神依旧凌厉,却常在炕头摆弄钢笔。1993年,他把一生的工资稿费大半捐给家乡建希望小学,只留两万块寄养老。临终前,他把军帽放在床头,嘱咐秘书:“别摆花圈,给孩子们多买几套书。” 从湘南私塾走到人民大会堂,从红军摸黑突围到文学奖领奖台,萧克身上的标签很多——师长、副主席、上将、作家、严父,但连他自己都认定最重要的一条仍是“兵”。也许,正是这样的人,才配得上老战士口中那句最简单的评价:靠谱。